村上春樹の小説を読み進める中で、多くの読者が共通して感じるのは、その独特な語り口ではないでしょうか。特に、作品の多くで採用されている「一人称単数」の視点は、読者を物語の深淵へと誘い、唯一無二の読書体験をもたらします。本記事では、村上春樹作品における一人称単数の持つ意味合いや、その表現が読者に与える影響、そして短編集『一人称単数』が提示する新たな文学的試みについて、深く掘り下げて解説します。

村上春樹作品における一人称単数の世界観

村上春樹の小説の多くは、「僕」や「私」といった一人称単数の語り手によって紡がれます。この視点は、読者が物語の主人公と一体となり、その内面世界や感覚を共有することを可能にする、彼の作品を特徴づける重要な要素です。なぜ村上春樹はこれほどまでに一人称単数にこだわるのでしょうか。その背景には、彼の文学観と読者への深い配慮が隠されています。

「僕」や「私」が語り手となる理由

村上春樹が作品で一人称単数を多用する理由の一つは、読者に物語への深い没入感を提供するためです。語り手である「僕」や「私」の視点を通して世界が描かれることで、読者はその人物の感情や思考、体験をより直接的に感じ取ることができます。これにより、物語の出来事がまるで自分自身の身に起こっているかのような、強い共感を覚えるのです。また、一人称の語り手は、しばしば自身の記憶や内省を通じて物語を進めます。この内省的な語り口は、読者自身の記憶や経験と共鳴し、物語を個人的なものとして受け止めるきっかけとなるでしょう。村上作品に登場する「僕」は、時に世の中に対して疎外感を抱きながらも、どこか冷静で客観的な視点も持ち合わせています。このバランスが、読者が物語の世界に深く入り込みつつも、一定の距離感を保って思考することを促すのです。彼の作品が多くの読者を惹きつけるのは、この一人称単数という語り口が、読者の心に深く響く普遍的なテーマを、よりパーソナルな形で提示しているからに他なりません。

読者が没入する独特の語り口

村上春樹作品の一人称単数は、読者を物語の世界へと深く引き込む独特の語り口を生み出しています。彼の文章は、平易でありながらも詩的な表現に満ち、まるで音楽を聴いているかのような心地よいリズムを持っています。このリズムは、読者が物語の情景を鮮やかに思い描き、登場人物の感情の機微を繊細に感じ取ることを助けます。語り手である「僕」や「私」は、日常の中に潜む非日常的な出来事や、現実と幻想の境界が曖昧になるような体験を語りますが、その語り口は常に冷静で、感情的になりすぎることがありません。この抑制された表現が、かえって読者の想像力を刺激し、物語の持つ不穏さや神秘性を際立たせる効果があるのです。読者は、語り手の目を通して、見慣れた世界の裏側に隠された別の次元を垣間見ることになります。この独特の語り口は、村上春樹がデビュー当時から意識してきた「敷居の低さ」と「心に訴えかける」文章表現の賜物と言えるでしょう。彼の作品が世界中で愛される理由の一つは、この一人称単数による没入感の高い語り口が、言語や文化の壁を超えて読者の心に直接語りかける力を持っているからなのです。

現実と非現実を繋ぐ一人称の役割

村上春樹の小説では、現実と非現実がシームレスに交錯する独特の世界が描かれますが、その境界を曖昧にし、読者を異世界へと誘う重要な役割を担っているのが一人称の語り手です。語り手である「僕」や「私」は、ごく普通の日常を送る中で、突然奇妙な出来事に遭遇したり、不可解な人物と出会ったりします。これらの出来事は、論理的な説明がつきにくいものばかりですが、一人称の視点を通して語られることで、読者はその非現実的な状況を、あたかも現実の一部であるかのように受け入れてしまいます。語り手自身の内面的な葛藤や、記憶と想像が入り混じった回想は、物語に多層的な奥行きを与え、読者に「これは本当に起こったことなのか?」という問いを投げかけます。例えば、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』のように、全く異なる二つの世界が交互に語られる作品では、一人称の語り手がそれぞれの世界を繋ぐ役割を果たし、読者はその両方の世界を同時に体験するような感覚を覚えるでしょう。このように、一人称単数は、村上春樹が描く幻想的な世界を読者が自然に受け入れ、物語の深層へと誘われるための重要な装置として機能しています。

短編集『一人称単数』が示す新たな地平

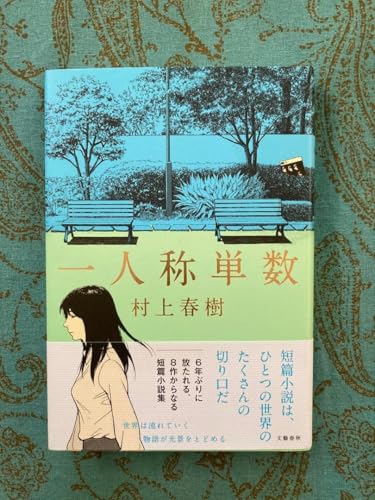

2020年に刊行された短編集『一人称単数』は、村上春樹が長年培ってきた一人称の語り口をさらに深化させ、新たな文学的試みを示した作品として注目を集めました。この短編集では、表題作を含む八つの短編が収録されており、それぞれの物語が「僕」や「私」の視点から語られます。しかし、その「僕」や「私」が、時に作者自身を強く想起させるような要素を含んでいる点が、これまでの作品とは一線を画しています。

『一人称単数』収録作品とテーマ

短編集『一人称単数』には、「石のまくらに」「クリーム」「チャーリー・パーカー・プレイズ・ボサノヴァ」「ウィズ・ザ・ビートルズ With the Beatles」「『ヤクルト・スワローズ詩集』」「謝肉祭(Carnaval)」「品川猿の告白」「一人称単数」の八つの短編が収録されています。これらの作品は、それぞれ異なる舞台設定や登場人物を持ちながらも、共通して「一人称単数」の語り手を通して、記憶、喪失、時間、そして自己の探求といったテーマを深く掘り下げています。例えば、「石のまくらに」では、大学生時代の「僕」が経験した一夜の出来事を回想し、過ぎ去った時間と出会いの儚さを描いています。また、「ウィズ・ザ・ビートルズ With the Beatles」では、若き日の淡い恋の記憶と、音楽が織りなす青春の風景が鮮やかに蘇ります。これらの物語は、読者自身の過去の記憶や経験と重なり合い、深い共感を呼び起こすことでしょう。収録作品全体を通して、村上春樹は、人生の中で誰もが経験するであろう普遍的な感情や出来事を、一人称の語り手を通して繊細かつ多角的に描き出しています。

作者自身の影を映す「私小説」的要素

短編集『一人称単数』の大きな特徴の一つは、語り手である「僕」や「私」に、作者である村上春樹自身の影が強く投影されている点です。これまでの村上作品でも、語り手と作者の境界が曖昧になることはありましたが、本作ではその傾向がより顕著になっています。例えば、「『ヤクルト・スワローズ詩集』」では、ヤクルトスワローズファンである「僕」が、自身の野球観戦体験や詩作への思いを語りますが、これは村上春樹自身が熱心なヤクルトファンであり、小説家になったきっかけが野球観戦中に閃いたというエピソードと重なります。また、作品中で語られる過去の出来事や個人的な記憶には、村上春樹の実際の経歴と一致するディテールが散見され、読者はフィクションとノンフィクションの狭間を行き来するような感覚を覚えるでしょう。この「私小説」的な要素は、読者に「これはどこまでが本当なのだろう?」という興味を抱かせ、物語への関心を一層深めます。しかし、村上春樹自身は、かつて日本の「私小説」に対して否定的な見解を示していた時期もあり、本作におけるこの試みは、彼の文学的スタンスの新たな展開を示すものとも解釈できます。『一人称単数』は、作者と語り手の関係性を問い直し、文学における「私」の表現の可能性を広げた作品と言えるでしょう。

記憶と虚構が交錯する語りの魅力

『一人称単数』の短編群は、記憶と虚構が複雑に絡み合い、読者に独特の語りの魅力を提供します。語り手は、過去の出来事を回想する形で物語を進めますが、その記憶は時に曖昧であったり、不確かであったりします。例えば、ある女性との出会いを語る際、その女性の名前や顔すら思い出せないと語り手は告白します。このような「忘却」の要素は、物語に現実離れした不穏な空気をもたらし、読者に「語られていることは本当にあったことなのか?」という疑問を抱かせます。しかし、この不確かさこそが、村上春樹作品の魅力の一つであり、読者は語り手の記憶の隙間を自身の想像力で埋めながら、物語の世界を構築していくことになります。また、作品によっては、現実にはありえないような奇妙な出来事が、ごく自然な調子で語られます。例えば、言葉を話す猿が登場する「品川猿の告白」のように、現実離れした設定が、一人称の語り手を通して描かれることで、読者はその虚構の世界をすんなりと受け入れてしまうのです。このように、記憶と虚構が巧みに交錯する語り口は、読者に単なる物語の消費を超えた、より深い思考と想像の体験をもたらします。

村上春樹の文体と一人称の変遷

村上春樹の文学キャリアは、一貫して一人称の語り手を軸に展開されてきましたが、その表現方法や役割は、彼の作品の変遷とともに進化してきました。初期の作品から、より複雑な物語構造を持つ後期作品に至るまで、一人称は常に彼の文学的探求の中心にあり、その変化は彼の作品世界を理解する上で欠かせない視点です。

初期作品から「総合小説」への道のり

村上春樹は、デビュー作『風の歌を聴け』以来、一貫して一人称の語り手「僕」や「私」を作品の中心に据えてきました。初期の作品では、語り手「僕」は世の中に対してある種の疎外感を抱き、自分と周囲の物事との間に距離を置く「デタッチメント」の姿勢が特徴的でした。しかし、1990年代後半からは、阪神・淡路大震災や地下鉄サリン事件といった社会的な出来事を題材に取り入れるようになり、物語の内容に「コミットメント」する姿勢へと転換したとされています。この時期から、村上春樹は「総合小説」を書きたいという意欲を語るようになります。彼が目指す「総合小説」とは、ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』のように、多様な世界観や視点を一つの物語の中に詰め込み、それらを絡み合わせることで新たな世界観を浮かび上がらせる作品です。このような複雑な物語を構築するためには、一人称の語り口だけでは限界があり、人称の変化や複数の視点の導入が不可欠であると村上自身も述べています。この「総合小説」への志向が、彼の作品における一人称の役割に新たな変化をもたらすことになります。

三人称や複数視点の導入とその意図

村上春樹が「総合小説」を志向する中で、彼の作品には三人称や複数視点が導入されるようになりました。これは、一人称単数では描ききれない多角的な世界観や、より複雑な人間関係、社会状況を描写するための重要な試みです。例えば、『1Q84』では、青豆と天吾という二人の主人公がそれぞれ三人称で語られ、異なる視点から物語が進行します。これにより、読者は一つの出来事を複数の角度から捉え、より広範な世界観を理解することができます。また、『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』でも、主人公の多崎つくるが三人称で描かれており、語り手と主人公の間に一定の距離が保たれています。これらの作品における人称の変化は、単なる表現技法の変更に留まらず、村上春樹が描こうとする世界の広がりと深まりを象徴しています。彼は、一人称の語り手「僕」が持つ主観的な視点を超え、他者との関係性の中で自己を捉え直すという、より多層的な物語の構築を目指しているのです。この試みは、彼の作品が初期の「デタッチメント」から「コミットメント」へと移行する過程と密接に結びついており、現代社会における個人のあり方を深く問いかけるものと言えるでしょう。

デタッチメントからコミットメントへ

村上春樹の作品における一人称の語り口は、彼の文学的スタンスの変化、すなわち「デタッチメント(超然とした態度)」から「コミットメント(関与する態度)」への移行と深く関連しています。初期の作品では、語り手である「僕」は、社会や他者との間に一定の距離を置き、どこか傍観者的な立場で物語を語ることが多かったのです。このデタッチメントの姿勢は、彼の作品に漂う独特のクールさや孤独感を生み出し、多くの読者を魅了しました。しかし、阪神・淡路大震災や地下鉄サリン事件といった社会的な出来事を経て、村上春樹は自身の文学が社会に対してどのように関わるべきかという問いに向き合うようになります。この時期から、彼の作品には、より現実の社会問題や歴史的背景が色濃く反映されるようになり、語り手もまた、単なる傍観者ではなく、物語の出来事や他者に対して積極的に関わろうとするコミットメントの姿勢を見せるようになります。この変化は、一人称の語り手が持つ主観的な視点を保ちつつも、その内面世界がより社会的な文脈と結びつくことを意味します。デタッチメントからコミットメントへの移行は、村上春樹の文学が、個人の内面世界だけでなく、より広い社会全体へとその視野を広げていった証しと言えるでしょう。

村上春樹作品をより深く味わうコツ

村上春樹の作品は、その独特な世界観ゆえに、一度読んだだけでは全てを理解しきれないと感じる人もいるかもしれません。しかし、いくつかのコツを掴むことで、彼の作品をより深く、そして豊かに味わうことができます。一人称単数の語り口が織りなす世界を最大限に楽しむためのヒントをご紹介します。

音楽や文化背景から読み解く

村上春樹の作品を深く味わうための重要なコツの一つは、作品中に登場する音楽や文化背景に注目することです。彼はジャズやクラシック音楽、そして洋画や海外文学に造詣が深く、それらの要素が物語の中に巧みに織り込まれています。例えば、彼の作品には具体的な楽曲名やアーティスト名が頻繁に登場し、それらの音楽が物語の雰囲気や登場人物の心情を表現する上で重要な役割を果たしています。短編集『一人称単数』にも、「チャーリー・パーカー・プレイズ・ボサノヴァ」や「ウィズ・ザ・ビートルズ With the Beatles」といった音楽をテーマにした作品が収録されています。これらの楽曲を実際に聴きながら作品を読むことで、物語の世界観をより立体的に感じ取ることができるでしょう。また、彼の作品にはアメリカ文学からの影響も色濃く見られます。レイモンド・チャンドラーやスコット・フィッツジェラルドといった作家たちの作品に触れることで、村上春樹の文体やテーマの源流を理解し、彼の作品をより深く読み解くことができるかもしれません。音楽や文化背景という視点から作品にアプローチすることで、単なる物語の読解を超えた、豊かな読書体験が待っています。

繰り返し読むことで見えてくるもの

村上春樹の作品は、一度読んだだけではその全貌を掴むのが難しいと感じるかもしれません。しかし、繰り返し読むことで、初回では気づかなかった新たな発見や深い理解が得られることが多々あります。彼の作品に登場する象徴的なモチーフや、現実と非現実が交錯する描写は、一度目の読書では単なる奇妙な出来事として受け流してしまうこともあります。しかし、二度、三度と読み返すうちに、それらの要素が物語全体の中でどのような意味を持っているのか、異なる作品間でどのように繋がっているのかが見えてくることがあります。特に、一人称単数の語り手を通して語られる記憶や回想は、読むたびにその解釈が深まり、物語の多層的な構造をより明確に認識できるようになるでしょう。また、村上春樹の文章はリズムが非常に重要であると彼自身も語っており、繰り返し読むことでその心地よいリズムが身体に馴染み、物語の世界観に一層深く没入できるようになります。彼の作品は、読むたびに新たな顔を見せる、まるで生き物のような魅力を持っています。繰り返し読むという行為は、村上春樹の文学世界をより深く探求するための、最も有効な方法の一つと言えるでしょう。

よくある質問

村上春樹作品における一人称単数について、読者からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

村上春樹の一人称単数とは何ですか?

村上春樹作品における一人称単数とは、物語の語り手が「僕」や「私」といった一人称の視点から物語を語る表現形式を指します。これにより、読者は語り手の内面世界や感情、体験を直接的に感じ取り、物語への深い没入感を味わうことができます。彼の作品の多くでこの形式が採用されており、独特の世界観を構築する上で不可欠な要素となっています。

村上春樹の小説はなぜ一人称が多いのですか?

村上春樹の小説に一人称が多いのは、読者に物語への強い共感と没入感を提供するためです。語り手の主観的な視点を通して、現実と非現実が交錯する独特の世界観をよりパーソナルな形で提示し、読者自身の記憶や内省と響き合わせる効果を狙っています。また、平易でリズム感のある一人称の語り口は、読者が物語にスムーズに入り込むことを助けます。

村上春樹の小説で一人称ではないものはありますか?

はい、村上春樹の小説の中には一人称ではない作品も存在します。代表的な例としては、『1Q84』が挙げられます。この作品では、青豆と天吾という二人の主人公がそれぞれ三人称で語られ、異なる視点から物語が進行します。また、『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』も三人称で書かれています。これは、彼が「総合小説」を志向する中で、より多角的な世界観を描くために導入した表現技法の一つです。

村上春樹の短編集『一人称単数』には何が収録されていますか?

村上春樹の短編集『一人称単数』には、以下の八つの短編が収録されています。

- 石のまくらに

- クリーム

- チャーリー・パーカー・プレイズ・ボサノヴァ

- ウィズ・ザ・ビートルズ With the Beatles

- 『ヤクルト・スワローズ詩集』

- 謝肉祭(Carnaval)

- 品川猿の告白

- 一人称単数

これらの作品は、いずれも一人称の語り手を通して、記憶、喪失、時間、そして自己の探求といったテーマを深く掘り下げています。

まとめ

村上春樹作品における一人称単数は、彼の文学世界を深く理解するための重要な鍵です。

- 村上春樹作品は一人称単数の語り手「僕」や「私」が中心です。

- 一人称視点は読者に深い没入感と共感をもたらします。

- 語り口は平易で詩的、心地よいリズムが特徴です。

- 現実と非現実の境界を曖昧にする役割を一人称が担います。

- 短編集『一人称単数』は作者自身の影を映す「私小説」的要素が強いです。

- 同短編集は記憶と虚構が交錯する語りの魅力に満ちています。

- 初期の「デタッチメント」から「コミットメント」へ変化しました。

- 「総合小説」志向で三人称や複数視点も導入されました。

- 作品中の音楽や文化背景に注目すると理解が深まります。

- 繰り返し読むことで新たな発見や深い理解が得られます。

- 一人称単数は村上文学の普遍的なテーマを個人的に提示します。

- 『一人称単数』は村上春樹の文学的試みの新たな地平を示します。

- 彼の作品は読むたびに新たな顔を見せる魅力があります。

- 一人称の語り手は読者の想像力を刺激し思考を促します。

- 村上春樹の作品は世界中で愛される独特の語り口を持っています。