「あの人は〇〇だからきっとこうだろう」「男性はこうあるべき、女性はこうあるべき」…私たちは日常生活の中で、無意識のうちに特定のグループや属性に対して固定的なイメージを持っていることがあります。これが「ステレオタイプ」です。本記事では、心理学的な観点からステレオタイプとは何か、なぜ生まれるのか、具体例、メリット・デメリット、そして私たちに与える影響や上手な向き合い方について、詳しく解説していきます。

ステレオタイプとは?心理学的な定義と基本的な意味

まず、「ステレオタイプ」という言葉の基本的な意味と、心理学における定義を確認しましょう。この概念を理解することは、私たちが他者や社会をどのように認識しているかを知る第一歩となります。

- ステレオタイプの語源と基本的な概念

- 心理学におけるステレオタイプの定義

- 固定観念との違い

ステレオタイプの語源と基本的な概念

「ステレオタイプ」という言葉は、もともと印刷技術の用語である「ステロ版(鉛版)」に由来します。 ステロ版を使うと同じ印刷物を大量に生産できることから転じて、「型にはまった画一的なイメージ」を指すようになりました。 社会学や心理学では、特定の人々の集団に対して、多くの人が共有している固定化された観念やイメージのことを指します。 これは、アメリカのジャーナリスト、ウォルター・リップマンが著書『世論』(1922)で提唱し、広まった概念です。 私たちは、国籍、性別、職業、年齢など、様々なカテゴリーに基づいて、人々を単純化・類型化して捉える傾向があるのです。

ステレオタイプには、以下のような特徴があるとされています。

- 過度に単純化されている

- 不確かな情報や知識に基づいて誇張され、歪められていることがある

- 好き嫌い、善悪、優劣といった感情を伴うことがある

- 新しい情報や経験に触れても、簡単には変わりにくい

これらの特徴を持つステレオタイプは、私たちの思考や判断に大きな影響を与えています。

心理学におけるステレオタイプの定義

心理学において、ステレオタイプは「特定の社会的カテゴリー(性別、人種、職業など)に属する人々に対して、一般化され、広く共有された信念やイメージ」と定義されます。 これは、私たちが他者を理解しようとする際に用いる認知的な枠組み(スキーマ)の一種と考えられています。 人は日々膨大な情報に接しており、すべてを詳細に処理することは困難です。 そのため、特定の集団に関する既存の知識(ステレオタイプ)を利用して、情報を効率的に処理し、判断を簡略化しようとします。 これを「認知の簡略化」や「認知的省エネルギー」と呼びます。

例えば、「A型は几帳面」「教師は真面目」といったイメージは、典型的なステレオタイプです。 このようなステレオタイプを用いることで、初めて会う人やよく知らない集団についても、ある程度の予測を立てることが可能になります。 しかし、この簡略化は、対象となる個人や集団の多様性や独自性を見落とし、誤った認識や偏見につながる危険性もはらんでいます。

固定観念との違い

ステレオタイプと似た言葉に「固定観念」があります。両者はしばしば混同されますが、ニュアンスには違いがあります。ステレオタイプは、特定の「集団」に対して社会的に広く共有されているイメージや思い込みを指すことが多いです。 例えば、「男性はリーダーに向いている」という考えは、社会の中で共有されやすいジェンダーステレオタイプの一例です。

一方、固定観念は、より広く「物事」全般に対して個人が持つ、凝り固まった考え方や価値観を指す場合があります。 例えば、「リーダーは強くあるべきだ」という考え方は、リーダーシップという概念に対する個人の固定観念と言えます。 ステレオタイプは社会的な共有性が強調されるのに対し、固定観念は個人の内面にある考え方という側面が強いですが、実際には明確に区別されずに使われることも多いです。 重要なのは、どちらも柔軟な思考を妨げ、現実を正確に捉えることを難しくする可能性がある点です。

なぜステレオタイプは生まれるのか?心理学的な原因を探る

私たちがなぜステレオタイプを持ってしまうのか、その背景にはいくつかの心理学的なメカニズムが存在します。主な原因として、認知的な効率性、社会的な学習、そして集団間の関係性が挙げられます。

- 認知的省エネルギー仮説:情報を効率的に処理するため

- 社会的学習理論:メディアや周囲からの影響

- 集団間の比較と自己肯定感

認知的省エネルギー仮説:情報を効率的に処理するため

私たちの脳は、日々膨大な量の情報にさらされています。 そのすべてを一つ一つ吟味し、詳細に分析していては、時間も労力も足りません。そこで、脳は情報を効率的に処理するために、一種の「ショートカット」を用います。 ステレオタイプは、この認知的なショートカット、つまり「認知的省エネルギー」の働きによって生まれると考えられています。

特定の集団(例:性別、職業、国籍)に対してあらかじめ形成されたイメージ(ステレオタイプ)を持っておくことで、その集団に属する個人に出会ったとき、迅速に相手をカテゴリー化し、判断を下すことができます。 例えば、「エンジニアは論理的思考が得意」というステレオタイプがあれば、初めて会うエンジニアに対しても「おそらく論理的な人だろう」と素早く推測できます。これは、複雑な社会環境の中で迅速な意思決定を助ける側面もあります。 しかし、この効率化は、個々の多様性を見落とし、画一的な見方をしてしまうリスクと隣り合わせです。

社会的学習理論:メディアや周囲からの影響

ステレオタイプは、私たちが生まれながらに持っているものではなく、社会生活を送る中で学習されるものです。 これを説明するのが社会的学習理論です。私たちは、家族、友人、学校、そして特にメディア(テレビ、映画、インターネット、広告など)から、特定の集団に関するイメージや情報を繰り返し受け取ります。

例えば、ドラマや映画で特定の職業の人物がいつも同じような性格で描かれていたり、ニュースで特定の国籍の人々に関する偏った報道がなされたりすると、それが私たちのステレオタイプ形成に影響を与えます。 特に、メディアから得られる情報は、真偽を確かめることなく受け入れられやすい傾向があります。 このように、社会的に共有されている情報や価値観に触れ続けることで、特定のステレオタイプが内面化され、強化されていくのです。

集団間の比較と自己肯定感

私たちは、自分が所属する集団(内集団)と、それ以外の集団(外集団)を比較することで、自己のアイデンティティを確認し、肯定感を維持しようとする傾向があります。 この過程で、ステレオタイプが利用されることがあります。

具体的には、自分が所属する内集団を肯定的に評価し、外集団に対しては否定的な、あるいは単純化されたステレオタイプを適用しやすくなります。 例えば、「自分たちの学校の生徒は優秀だが、ライバル校の生徒は〇〇だ」といった考え方です。これは、内集団の結束を高め、自己評価を相対的に高める効果がある一方で、外集団に対する偏見や差別意識を生み出す原因にもなり得ます。 他者をカテゴリー化し、特定のイメージを当てはめることは、複雑な人間関係や社会構造を理解する上での一助となる反面、集団間の壁を作り、対立を生む可能性も秘めているのです。

身近にあふれるステレオタイプの具体例

ステレオタイプは、特別なものではなく、私たちの日常生活のいたるところに存在しています。 ここでは、特に身近なステレオタイプの例をいくつか見ていきましょう。これらの例を知ることで、自分自身が無意識のうちにどのようなステレオタイプを持っているかに気づくきっかけになるかもしれません。

- ジェンダー(性別)に関するステレオタイプ

- 人種・国籍に関するステレオタイプ

- 地域性・県民性に関するステレオタイプ

- 血液型に関するステレオタイプ

- 年齢に関するステレオタイプ(エイジズム)

- 職業や学業に関するステレオタイプ

ジェンダー(性別)に関するステレオタイプ

性別に関するステレオタイプ(ジェンダーステレオタイプ)は、最も一般的で根強いものの一つです。 例えば、「男性は仕事、女性は家庭」「男性は理系、女性は文系」「男性は強く、女性はか弱い」「女性はおしとやか、男性はリーダーシップがある」といった考え方が挙げられます。

これらのステレオタイプは、個人の能力や適性、興味とは関係なく、性別という属性だけで役割や性格を決めつけてしまう傾向があります。 例えば、「男の子なんだから泣かないの」「女の子らしくしなさい」といった言葉は、幼い頃からジェンダーステレオタイプを内面化させる一因となります。 こうした思い込みは、教育や職業選択の機会を制限したり、男女間の不平等を助長したりする可能性があります。

人種・国籍に関するステレオタイプ

人種や国籍に基づくステレオタイプも、世界中で広く見られます。 例えば、「〇〇人は勤勉だ」「△△人は陽気だ」「□□人は時間にルーズだ」といった、特定の国民性に対するイメージがこれにあたります。

これらのステレオタイプは、歴史的な背景、文化的な違い、あるいはメディアによる描写など、様々な要因によって形成されます。 ポジティブな内容のものもありますが、多くの場合、過度に一般化されており、個人の多様性を無視しています。 また、特定の民族や人種に対する否定的なステレオタイプは、深刻な偏見や差別、国際的な対立につながる危険性があります。 例えば、「特定の人種の犯罪率が高い」というステレオタイプに基づく捜査(レイシャル・プロファイリング)は、人権問題として指摘されています。

地域性・県民性に関するステレオタイプ

日本国内においても、出身地や居住地域に対するステレオタイプは根強く存在します。 「関西人はおもしろい」「東北人は我慢強い」「九州男児は亭主関白」「東京の人は冷たい」などがその例です。

これらのイメージは、地域の文化や歴史、方言、あるいはメディアで取り上げられる特定の人物像などから形成されることが多いようです。 地域性を話題にすることは、コミュニケーションのきっかけになることもありますが、その地域の人々すべてに当てはまるわけではありません。 こうしたステレオタイプに基づいて個人を判断してしまうと、誤解や偏見を生む可能性があります。 その人の個性や性格は、出身地だけで決まるものではないことを忘れてはいけません。

血液型に関するステレオタイプ

特に日本社会で広く浸透しているのが、血液型と性格を結びつけるステレオタイプです。 「A型は几帳面」「B型はマイペース」「O型はおおらか」「AB型は二面性がある」といった性格診断は、多くの人が一度は耳にしたことがあるでしょう。

これらの血液型性格判断は、科学的・学術的な根拠がないとされています。 しかし、会話のネタや相性占いなど、娯楽として楽しまれている側面もあります。 問題なのは、このステレオタイプを信じ込み、相手を血液型だけで判断したり、特定の血液型に対して否定的なイメージを持ったりすることです。 これは、人間関係における誤解や偏見、さらには就職差別などにつながる可能性も指摘されています。 娯楽として楽しむことと、人を判断する基準にすることは区別する必要があります。

年齢に関するステレオタイプ(エイジズム)

年齢に基づいて人を判断したり、差別したりすることを「エイジズム」と呼びますが、これもステレオタイプの一種です。 高齢者に対しては、「頑固」「物忘れが激しい」「新しいことが苦手」「保守的」といったネガティブなステレオタイプが見られます。 逆に若者に対しては、「経験不足」「無責任」「礼儀を知らない」といったイメージが持たれることもあります。

高齢化が進む社会において、特に高齢者に対するエイジズムは、就労機会の損失や社会参加の阻害につながる問題です。 また、介護現場などで高齢者に幼児語で話しかけるといった行為も、相手を一人の人間として尊重していないエイジズムの表れと言えます。 若者に対するステレオタイプも同様に、能力や意欲を正当に評価せず、成長の機会を奪う可能性があります。年齢に関わらず、個人の能力や経験を尊重する視点が重要です。

職業や学業に関するステレオタイプ

特定の職業や学業の専攻に対しても、ステレオタイプは存在します。 例えば、「医者は冷静沈着」「弁護士は口が立つ」「保育士や看護師は女性の仕事」「営業職は体育会系」「理系の人は論理的だがコミュニケーションが苦手」「文系の人は数字に弱い」といったイメージです。

これらのステレオタイプは、その職業や分野で求められる能力や、メディアで描かれるイメージなどから形成されることが多いようです。 しかし、同じ職業や専攻であっても、個人の性格や能力は様々です。 職業や専攻に対するステレオタイプは、キャリア選択の幅を狭めたり、特定の分野への進出をためらわせたりする可能性があります。また、職場における役割分担や評価にも影響を与え、不公平感を生むこともあります。

ステレオタイプのメリットとデメリット(功罪)

ステレオタイプは、偏見や差別の原因となるなど、ネガティブな側面が強調されがちですが、一方で、私たちの情報処理を助けるという側面も持っています。ここでは、ステレオタイプが持つメリットとデメリットの両面を見ていきましょう。

- メリット:情報処理の迅速化と予測可能性

- デメリット:誤った認識と個性の無視

- デメリット:偏見や差別へのつながり

メリット:情報処理の迅速化と予測可能性

ステレオタイプの主なメリットは、前述の「認知的省エネルギー」に関連します。 私たちは、ステレオタイプという既存の知識フレームワークを利用することで、複雑な社会情報を迅速かつ効率的に処理することができます。 初対面の人や未知の状況に遭遇した際、関連するステレオタイプを適用することで、相手の行動をある程度予測し、どのように対応すべきかの判断を素早く下す助けとなります。

例えば、「図書館の司書は静かで知識が豊富」というステレオタイプがあれば、図書館で何かを探す際に、司書に尋ねれば的確な情報が得られるだろうと期待できます。このように、ステレオタイプは、変化し続ける環境に適応し、円滑な社会生活を送る上で、ある程度の役割を果たしている側面もあるのです。

デメリット:誤った認識と個性の無視

ステレオタイプの最大のデメリットは、それが現実を正確に反映していない場合が多いことです。 ステレオタイプは、集団全体に対する一般化されたイメージであり、その集団に属するすべての個人に当てはまるわけではありません。 しかし、私たちはステレオタイプに基づいて人を判断することで、その人固有の性格、能力、価値観といった個性を見落としてしまう危険性があります。

例えば、「高齢者はITが苦手」というステレオタイプがあると、ITスキルが高い高齢者の能力を過小評価してしまうかもしれません。また、一度形成されたステレオタイプは、反証となる情報に出会っても「例外」として処理されやすく、容易には修正されにくいという頑固さも持っています。 このように、ステレオタイプは私たちの認識を歪め、誤った判断や誤解を生む原因となります。

デメリット:偏見や差別へのつながり

ステレオタイプ、特にネガティブな内容を含むものは、偏見や差別の温床となりやすいという深刻なデメリットがあります。 ステレオタイプは、特定の集団に対する固定的なイメージですが、そこに否定的な感情や評価が加わると「偏見」となります。 そして、この偏見に基づいて、特定の集団や個人を不当に扱ったり、機会を奪ったりする行為が「差別」です。

例えば、「〇〇国出身者は信用できない」というステレオタイプ(偏見)が、「〇〇国出身者は採用しない」という差別的な行動につながることがあります。 歴史的にも、特定の民族や集団に対するステレオタイプが、迫害や紛争を正当化するために利用されてきた例は少なくありません。 このように、ステレオタイプは個人の認識の問題にとどまらず、社会的な不平等や人権侵害を引き起こす可能性がある、非常に根深い問題なのです。

ステレオタイプと関連する心理学用語

ステレオタイプをより深く理解するために、関連するいくつかの心理学用語との違いや関係性を知っておくことが役立ちます。特に、「偏見」「バイアス」「アンコンシャス・バイアス」は、ステレオタイプと密接に関わりながらも、それぞれ異なるニュアンスを持っています。

- 偏見(Prejudice)との違い

- バイアス(Bias)との違い

- アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)

偏見(Prejudice)との違い

ステレオタイプと偏見は密接に関連していますが、同一ではありません。ステレオタイプは、特定の集団に対する一般化された「認知」や「イメージ」を指します。 これには、肯定的なもの、否定的なもの、中立的なものが含まれます。例えば、「日本人は礼儀正しい」は肯定的なステレオタイプ、「イタリア人は陽気だ」は中立的(あるいは肯定的)なステレオタイプと言えるでしょう。

一方、偏見は、ステレオタイプに否定的な「感情」や「評価」が伴ったものを指します。 偏見は、多くの場合、根拠が不確かであったり、非合理的であったりするにもかかわらず、特定の集団に対して非好意的な態度として現れます。 例えば、「〇〇人だから信用できない」という考えは、ステレオタイプに基づいた偏見です。 ステレオタイプが偏見につながることは多いですが、ステレオタイプ自体が必ずしも否定的な感情を伴うわけではない点が異なります。

バイアス(Bias)との違い

「バイアス」は「偏り」や「傾向」を意味する言葉で、心理学や統計学など幅広い分野で使われます。 ステレオタイプとの関係で言えば、バイアスはより広範な概念であり、ステレオタイプを含む様々な要因によって生じる思考や判断の偏り全般を指すことがあります。

ステレオタイプが特定の集団に対する「固定的なイメージ(認知)」であるのに対し、バイアスはそのイメージに基づいて特定の方向に思考や判断が偏る「傾向」を指す、と区別されることがあります。 例えば、「確証バイアス」は、自分の既存の信念(ステレオタイプを含む)を支持する情報ばかりを集め、反証する情報を無視する傾向を指します。 また、「ジェンダーバイアス」は、性別に関するステレオタイプに基づいて、男女の役割などを固定的に考えてしまう偏見や傾向のことです。 ただし、実際には「バイアス」と「ステレオタイプ」は、ほぼ同義の「先入観」や「偏見」という意味で、明確に区別されずに使われることも多いです。

アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)

アンコンシャス・バイアスは、文字通り「無意識の偏見」や「無意識の思い込み」を意味します。 これは、自分自身では気づいていない、物事の見方や捉え方の偏りのことです。 私たちの脳は、過去の経験や知識、育ってきた環境、文化などに基づいて、特定のパターンで情報を自動的に処理するようにプログラムされています。 この自動的な処理の結果として、意図せず偏った判断や行動をとってしまうのがアンコンシャス・バイアスです。

ステレオタイプは、このアンコンシャス・バイアスを形成する主要な要因の一つです。 社会に浸透しているステレオタイプを無意識のうちに取り込むことで、特定の集団に対して意図しない偏見を持ってしまうことがあります。 例えば、採用面接で無意識のうちに自分と似た経歴の候補者を高く評価してしまう(類似性バイアス)などが挙げられます。アンコンシャス・バイアスは誰にでもあるものですが 、それに気づき、意識的に対処していくことが、多様性を尊重する上で重要とされています。

ステレオタイプがもたらす心理的な影響:「ステレオタイプ脅威」とは?

ステレオタイプは、単に私たちの認識を歪めるだけでなく、人々の心理や行動にも具体的な影響を与えることがあります。その中でも特に注目されているのが「ステレオタイプ脅威」と呼ばれる現象です。

- ステレオタイプ脅威の定義とメカニズム

- ステレオタイプ脅威がパフォーマンスに与える影響

- ステレオタイプ脅威への対策

ステレオタイプ脅威の定義とメカニズム

ステレオタイプ脅威(Stereotype Threat)とは、自分が属する集団に対するネガティブなステレオタイプを意識することで、不安やプレッシャーを感じ、その結果、そのステレオタイプ通りのパフォーマンス低下を引き起こしてしまう現象を指します。

例えば、「女性は数学が苦手」というステレオタイプが存在する状況で、女性が数学のテストを受けるとします。その女性は、「もしテストの成績が悪かったら、『やっぱり女性は数学が苦手なんだ』と思われてしまうのではないか」「自分がそのステレオタイプを証明してしまうのではないか」という不安を感じるかもしれません。 このような、ネガティブなステレオタイプによって評価されることへの恐れや懸念が、ステレオタイプ脅威の核心です。 この不安やプレッシャーが、ワーキングメモリ(作業記憶)などの認知機能を阻害し、本来持っている能力を発揮できなくさせてしまうと考えられています。

ステレオタイプ脅威がパフォーマンスに与える影響

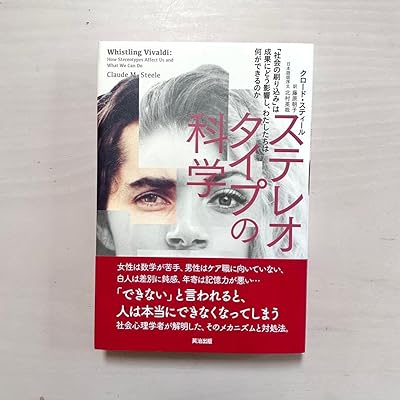

ステレオタイプ脅威は、学業成績、仕事のパフォーマンス、スポーツなど、様々な場面で影響を与えることが研究で示されています。 例えば、社会心理学者クロード・スティールらが行った有名な実験では、黒人学生と白人学生に難しいテストを実施しました。 テストが「知的能力を測るもの」と説明された場合、黒人学生の成績は白人学生よりも有意に低くなりました。しかし、「研究のための課題」と説明され、知的能力との関連が強調されなかった場合、両者の成績に差は見られませんでした。

これは、「黒人は知的に劣る」というネガティブなステレオタイプを意識した黒人学生が、ステレオタイプ脅威を感じ、能力を発揮できなかったことを示唆しています。 同様に、「高齢者は記憶力が悪い」「女性はリーダーシップに向かない」といったステレオタイプも、対象となる人々の実際のパフォーマンスを低下させる可能性があるのです。 このように、ステレオタイプ脅威は、個人の能力発揮を妨げ、社会的な格差を助長する要因にもなり得ます。

ステレオタイプ脅威への対策

ステレオタイプ脅威の影響を軽減するためには、いくつかの対策が考えられます。まず重要なのは、ステレオタイプ脅威という現象が存在することを認識することです。 自分が置かれている状況で、特定のステレオタイプがパフォーマンスに影響を与える可能性があると知るだけでも、その影響を客観視しやすくなります。

具体的な対策としては、以下のようなものが挙げられます。

- 自己肯定感の高揚: 自分の能力や価値を再確認する機会を持つこと。例えば、テスト前に自分の長所や成功体験を書き出すなどが有効とされています。

- 役割モデルの提示: 同じ集団に属し、その分野で成功している人物(ロールモデル)の存在を知ることで、「自分にもできる」という感覚(自己効力感)が高まります。

- 状況の再定義: パフォーマンスが評価される状況(例:テスト)を、「能力を測る脅威的なもの」ではなく、「学びや挑戦の機会」として捉え直すこと。

- 環境の整備: 教育現場や職場において、特定の集団に対するステレオタイプが強調されないような、公平でインクルーシブな環境を作ること。

- ナラティブアプローチ: 自分の経験や人生を肯定的に語り直すことで、ネガティブなステレオタイプの影響を受けにくい自己認識を構築すること。

これらの対策を通じて、ステレオタイプがもたらす心理的なプレッシャーを軽減し、誰もが本来の能力を発揮できる環境を目指すことが重要です。

ステレオタイプとうまく向き合うためのヒント

ステレオタイプは、私たちの思考に深く根ざしており、完全になくすことは難しいかもしれません。 しかし、その存在を認識し、意識的に対処することで、その影響を減らし、より公平で柔軟な見方ができるようになります。ここでは、ステレオタイプとうまく向き合うためのヒントをいくつか紹介します。

- 自身のステレオタイプに気づくことの重要性

- 多様な情報源に触れる

- 個別の人として向き合う意識を持つ

- 異なる意見や価値観を尊重する

- 別の言い方を考える習慣をつける

自身のステレオタイプに気づくことの重要性

ステレオタイプと向き合うための第一歩は、自分自身がどのようなステレオタイプを持っているかに気づくことです。 ステレオタイプやアンコンシャス・バイアスは無意識のうちに働くため、自分では偏見を持っていないと思っていても、実際には特定のイメージに基づいて人を判断している可能性があります。

例えば、「〇〇な人はきっとこうだろう」と無意識に考えてしまう瞬間はないか、特定の属性の人に対して決まった接し方をしていないか、などを客観的に振り返ることが大切です。 自分の思考パターンや行動の癖に気づくことで、それが本当に事実に基づいているのか、それとも単なる思い込みなのかを問い直すきっかけになります。 この「気づき」が、ステレオタイプの影響を自覚し、修正していくための出発点となります。

多様な情報源に触れる

ステレオタイプは、限られた情報や偏った情報に基づいて形成・強化されることがあります。 そのため、意識的に多様な情報源に触れることが、ステレオタイプを相対化し、視野を広げる上で有効です。

特定のメディアやコミュニティからの情報だけでなく、異なる視点や意見を持つ情報源を探してみましょう。 例えば、普段読まないジャンルの本を読んだり、異なる背景を持つ人々と交流したりする機会を持つことが挙げられます。様々な価値観や経験に触れることで、これまで「当たり前」だと思っていた自分の考え方が、実は偏っていた可能性に気づくことができます。 多角的な情報を得ることで、物事をより客観的に、そして柔軟に捉える力が養われます。

個別の人として向き合う意識を持つ

ステレオタイプは、人を「集団」の属性で一括りにしてしまう考え方です。 これに対抗するためには、相手を「〇〇(属性)の人」としてではなく、「一人の個人」として向き合うことを意識するのが重要です。

人はそれぞれ、異なる経験、価値観、性格、能力を持っています。 その人の属性(性別、国籍、年齢、職業など)は、その人を構成する一要素に過ぎません。相手の話を注意深く聞き、その人自身の考えや感情、経験に関心を持つことで、ステレオタイプに基づいた先入観から離れ、より深く相手を理解することができます。 「この人はどんな人なのだろう?」という純粋な好奇心を持って接することが、画一的な見方を乗り越える鍵となります。

異なる意見や価値観を尊重する

自分とは異なる意見や価値観に触れたとき、すぐに否定したり、自分の考えを押し付けたりするのではなく、まずは相手の考えを理解しようと努める姿勢が大切です。ステレオタイプは、しばしば「自分たちのやり方や考え方が正しい」という思い込み(内集団バイアス)と結びついています。

多様な人々が共生する社会では、様々な考え方や価値観が存在するのが自然です。自分とは違う意見に対して、「なぜそう考えるのだろう?」と背景を探ることで、自分の視野が広がり、ステレオタイプ的な思考から脱却する助けになります。異なる意見を尊重することは、相互理解を深め、より建設的なコミュニケーションを可能にします。

別の言い方を考える習慣をつける

もし、自分がステレオタイプに基づいた発言や行動をしてしまったと気づいた場合、「では、どう言えば(すれば)よかったのか?」と別の表現や対応を考える習慣をつけることも有効です。

例えば、「女性なのに運転が上手いね」と言ってしまったら、「運転がお上手ですね」と性別に関係なく伝える言い方を考えてみます。 このように、より中立的で、個人を尊重する表現を意識的にストックしておくことで、同じような状況で、より適切なコミュニケーションが取れるようになります。 失敗から学び、具体的な代替案を考えるプロセスを通じて、ステレオタイプ的な思考パターンを少しずつ変えていくことができます。

よくある質問 (FAQ)

ここでは、ステレオタイプに関してよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

ステレオタイプはなぜなくならないのですか?

ステレオタイプが完全になくならない主な理由は、それが人間の認知機能の基本的な仕組みと深く関わっているためです。 情報を効率的に処理するための「認知的省エネルギー」として機能する側面があり 、また、社会的な学習(メディアや周囲からの影響)によって幼い頃から無意識のうちに形成され、強化されるため、一度作られると修正が難しいという性質があります。 さらに、自己肯定感を維持するために、無意識に内集団を肯定し、外集団に対するステレオタイプを利用してしまう傾向もあります。 なくすことは困難ですが、意識することで影響を減らす努力は可能です。

ステレオタイプは必ずしも悪いものではないのですか?

ステレオタイプには、情報処理を迅速化し、未知の状況での予測を助けるという「メリット」も存在します。 そのため、一概に「悪いもの」と断定することはできません。 例えば、危険を回避するために特定の状況や人物に対するステレオタイプ的な知識が役立つ場面もあるかもしれません。しかし、ステレオタイプの多くは過度に単純化されており、個人の多様性を無視し、誤った認識や偏見、差別につながる「デメリット」の方が大きい場合が多いです。 そのため、ステレオタイプを用いる際には、その潜在的な危険性を十分に認識し、批判的に吟味する姿勢が重要です。

ステレオタイプと固定観念の違いは何ですか?

ステレオタイプは主に「特定の集団」に対して社会的に共有されているイメージや思い込みを指すことが多いです。 例えば「〇〇人は〜だ」というような考え方です。一方、固定観念はより広く「物事」全般に対して個人が持つ、凝り固まった考え方や価値観を指す場合がありますが、実際には明確な区別なく使われることも多いです。 ステレオタイプは社会的な共有性が、固定観念は個人の内面性が強調される傾向があります。

ステレオタイプと偏見の違いは何ですか?

ステレオタイプは特定の集団に対する一般化された「認知」や「イメージ」であり、肯定的、否定的、中立的なものが含まれます。 一方、偏見はステレオタイプに否定的な「感情」や「評価」が伴ったもので、特定の集団に対する非好意的な態度を指します。 ステレオタイプが思考のショートカットであるのに対し、偏見は感情的な拒否反応に近いと言えます。ステレオタイプが偏見を生むことは多いですが、必ずしもイコールではありません。

ステレオタイプ脅威とは具体的にどのようなものですか?

ステレオタイプ脅威とは、自分が属する集団に対するネガティブなステレオタイプ(例:「女性は数学が苦手」「高齢者は物忘れが激しい」など)を意識することで、「そのステレオタイプ通りの低い評価をされるのではないか」「自分がそのステレオタイプを証明してしまうのではないか」という不安やプレッシャーを感じ、その結果、テストや課題などのパフォーマンスが実際に低下してしまう現象のことです。

アンコンシャス・バイアスとは何ですか?

アンコンシャス・バイアスとは、自分自身では気づいていない「無意識の思い込み」や「無意識の偏見」のことです。 過去の経験や知識、価値観などに基づいて、特定の情報や状況に対して自動的に、意図せず偏った見方や判断をしてしまう脳の働きを指します。 ステレオタイプは、このアンコンシャス・バイアスを形成する大きな要因の一つです。

まとめ

- ステレオタイプは集団への固定的なイメージ。

- 心理学では認知の簡略化と説明される。

- 語源は印刷用語の「ステロ版」。

- 認知的効率化のために生まれる。

- 社会的学習(メディア等)で形成される。

- 集団比較や自己肯定感も影響する。

- 具体例:ジェンダー、人種、血液型など。

- メリットは情報処理の迅速化。

- デメリットは誤認識や個性無視。

- 偏見や差別につながる危険性がある。

- 偏見は否定的な感情・評価を伴う。

- バイアスは思考の偏り全般を指す。

- ステレオタイプ脅威は能力発揮を阻害。

- 向き合うにはまず自己認識が重要。

- 多様な情報と個人への尊重が鍵。

新着記事