雑誌や写真の切り抜きを自由に貼り付けて作品を作る「コラージュ」。実はこのコラージュが、あなたの心の奥深くを映し出す鏡になることをご存知でしたか?本記事では、近年注目を集める「コラージュ心理分析」について、その基本的なやり方から作品の解釈、期待できる効果、注意点まで、初心者の方にも分かりやすく徹底解説します。自己理解を深めたい方、新しいストレス解消法を探している方、必見です!

コラージュ心理分析で何がわかる?あなたの深層心理を探る

言葉ではうまく表現できないモヤモヤした気持ちや、自分でも気づいていない願望。コラージュ心理分析は、そんな心の奥底にある声を、目に見える形にしてくれる手法です。なぜコラージュで深層心理がわかるのでしょうか?その仕組みと、分析を通して得られる自己理解のプロセス、そして感情解放の効果について見ていきましょう。

- コラージュが映し出す無意識の世界

- 自己理解が深まるプロセス

- 感情の解放とカタルシス効果

コラージュが映し出す無意識の世界

コラージュ制作では、たくさんの写真やイラストの中から「なんとなく気になる」「惹かれる」といった直感を頼りに素材を選び、自由に配置していきます。この「なんとなく」という感覚こそが、実はあなたの無意識からのメッセージなのです。普段、理性や常識によって抑えられている感情や欲求、過去の記憶などが、選ばれたイメージや色、配置の仕方を通して表現されます。

例えば、特定の人物像ばかりを選んでしまう場合、それは理想の自分や、関係性に悩んでいる誰かを象徴しているのかもしれません。また、暗い色調の素材ばかりに目が行くなら、心の中に抱えている不安や抑うつ感を表している可能性も考えられます。このように、意識的なコントロールが働きにくい制作プロセスを経ることで、普段はアクセスできない無意識の領域が、作品の上に自然と浮かび上がってくるのです。

自己理解が深まるプロセス

完成したコラージュ作品は、いわば「心の地図」のようなもの。客観的に自分の作品を眺め、使われている素材や色、配置、全体の雰囲気などをじっくりと観察することで、「今の自分はこんなことを感じているのかもしれない」「こんな願望があったんだ」といった新たな気づきを得ることができます。

最初はピンとこなくても、時間を置いて見返したり、誰かに見せて感想を聞いたりする中で、ハッとさせられる発見があるかもしれません。なぜこの素材を選んだのか、なぜこの場所に配置したのか、自問自答を繰り返すプロセスそのものが、自己理解を深める旅となります。漠然としていた自分の内面が、コラージュという具体的な形を通して整理され、より深く自分自身を知るきっかけを与えてくれるのです。

感情の解放とカタルシス効果

心の中に溜め込んだネガティブな感情やストレスは、言葉にして吐き出すのが難しい場合があります。そんな時、コラージュ制作は安全な感情のはけ口となります。怒りや悲しみ、不安といった感情を、特定のイメージや色に託して表現することで、心の中の重荷を少し軽くすることができます。

ハサミで切り抜く、のりで貼り付けるといった作業に没頭する行為自体にも、心を落ち着かせ、気分転換を促す効果があります。完成した作品を見て、自分の感情が形になったことを確認することで、カタルシス(心の浄化)効果が得られ、スッキリとした感覚を味わえることも少なくありません。言葉に頼らない表現だからこそ、普段は抑圧しがちな感情も素直に表出しやすく、心のデトックスにつながるのです。

コラージュ心理分析の基本的なやり方【初心者向けステップ】

「なんだか面白そうだけど、難しそう…」と感じるかもしれませんが、心配はいりません!コラージュ心理分析は、特別な画材や技術がなくても、誰でも気軽に始められるのが魅力です。ここでは、初心者の方でも簡単に取り組める基本的なやり方を、ステップごとにご紹介します。さあ、心の冒険に出かける準備をしましょう!

- 準備するもの:雑誌、ハサミ、のり、台紙

- ステップ1:テーマ設定(自由でもOK)

- ステップ2:素材選び(直感を大切に)

- ステップ3:切り抜きと配置(自由に構成)

- ステップ4:貼り付けと完成

準備するもの:雑誌、ハサミ、のり、台紙

まずは必要なものを揃えましょう。特別なものは必要ありません。

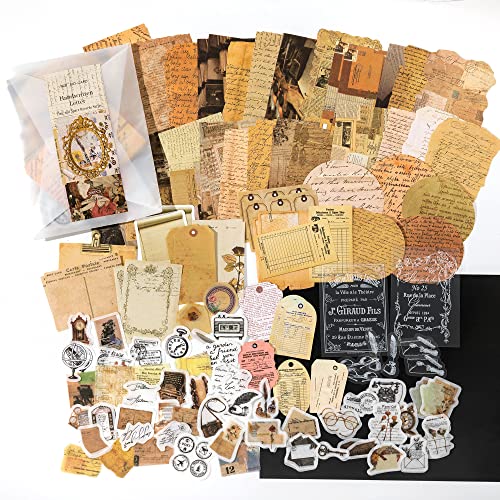

- 雑誌やパンフレット、チラシなど: 写真やイラスト、文字などが載っているものなら何でもOKです。様々なジャンルのものを複数用意すると、表現の幅が広がります。古新聞や包装紙なども面白い素材になりますよ。

- ハサミ: 使い慣れたもので大丈夫です。細かい部分を切り抜きたい場合は、デザインナイフがあると便利かもしれません。

- のり: スティックのり、液体のり、テープのりなど、使いやすいものを選びましょう。

- 台紙: 画用紙やスケッチブック、厚紙など、ある程度の強度がある紙を用意します。大きさは自由ですが、最初はA4サイズくらいが扱いやすいでしょう。

これらが揃えば、いつでもコラージュ心理分析を始めることができます。リラックスできる環境を整えて、楽しみながら取り組むことが大切です。

ステップ1:テーマ設定(自由でもOK)

制作を始める前に、テーマを設定することもできますし、特に決めずに自由に始めても構いません。テーマを設定する場合は、「今の私の気持ち」「私の理想の未来」「ストレスの原因」など、探求したい心の中の問いを立ててみましょう。テーマを決めることで、素材選びや構成の方向性が定まりやすくなります。

一方で、「テーマは特に決めない」というアプローチも有効です。その場合は、完全に直感に任せて素材を選び、貼り付けていく中で、自然と何らかのテーマやメッセージが浮かび上がってくることがあります。どちらの方法が良いかは、その時の気分や目的に合わせて選んでみてください。初心者の方は、まずはテーマを決めずに自由に作ってみるのもおすすめです。

ステップ2:素材選び(直感を大切に)

用意した雑誌などをパラパラとめくりながら、「なんとなく気になる」「ピンときた」「好き」「嫌い」といった感覚を頼りに、写真やイラスト、文字などを選び出していきます。深く考えすぎず、頭で判断するのではなく、心が動いたものを素直にピックアップしていくのがポイントです。

「これは何を表しているんだろう?」と分析的に考える必要はありません。ポジティブなイメージだけでなく、ネガティブなイメージや、意味がよくわからないものでも、少しでも心が反応したら、とりあえず選んでみましょう。選んだ素材は、後で使わなくても大丈夫です。たくさんの候補の中から、最終的に使うものを絞り込んでいく感覚で、気軽に選んでいきましょう。

ステップ3:切り抜きと配置(自由に構成)

選んだ素材をハサミで切り抜いていきます。きれいに形に沿って切り抜いても良いですし、手でちぎったり、大まかに四角く切り抜いたりしても構いません。切り抜き方にも、その時の心理状態が表れることがあります。

切り抜いた素材を台紙の上に仮置きし、配置を決めていきます。これも論理的に考えるのではなく、直感的に「ここが良いかな」「こっちの方がしっくりくる」と感じる場所に置いてみましょう。素材同士を重ねたり、離したり、回転させたり、自由に動かしながら、全体のバランスを見ていきます。納得いくまで、何度でも配置を変えてみてください。この試行錯誤のプロセスも、自己表現の一部です。

ステップ4:貼り付けと完成

配置が決まったら、のりで台紙に貼り付けていきます。すべての素材を貼り終えたら、コラージュ作品の完成です!完成した作品を少し離れた場所から眺めてみましょう。どんな印象を受けますか?どんな気持ちになりますか?

すぐに分析や解釈をしようとせず、まずは完成した作品そのものを味わう時間を持つことが大切です。可能であれば、日付やタイトル、制作中に感じたことなどをメモしておくと、後で見返したときに、より深い気づきを得られることがあります。これで、コラージュ心理分析の基本的な制作プロセスは完了です。お疲れ様でした!

コラージュ作品の分析・解釈のポイント

完成したコラージュ作品は、あなたの心の状態を映し出す貴重な資料です。しかし、それをどう読み解けば良いのでしょうか?ここでは、コラージュ作品を分析・解釈する際の具体的な視点やポイントを解説します。ただし、解釈はあくまで自己理解を深めるためのヒントであり、絶対的な答えではありません。柔軟な視点で、自分の内面と対話するように分析を進めていきましょう。

- 全体の印象:明るい?暗い?調和は?

- 使われた色:色彩心理学の観点から

- モチーフの象徴:人物、動物、自然など

- 配置と空間:余白の意味、重なり具合

- 作成プロセス:迷いや感情の変化もヒントに

- 分析は決めつけず、可能性を探る姿勢で

全体の印象:明るい?暗い?調和は?

まず、作品全体を俯瞰して、第一印象を感じ取ってみましょう。明るく楽しい感じがしますか?それとも、暗く重たい雰囲気でしょうか?全体的に調和が取れているように見えますか、それともバラバラで混沌とした印象を受けますか?

作品から受ける全体的な雰囲気は、現在のあなたの心のエネルギーレベルや、感情的なバランス状態を反映している可能性があります。例えば、暖色が多く使われ、楽しそうなモチーフが配置されていれば、ポジティブな心理状態を示唆しているかもしれません。逆に、寒色が多く、閉塞感のある構成であれば、何か悩みやストレスを抱えているサインかもしれません。まずは、この直感的な印象を大切にしてください。

使われた色:色彩心理学の観点から

作品の中で特に目立つ色や、多く使われている色に注目してみましょう。色はそれぞれ特定の心理的な意味合いを持つとされています(色彩心理学)。例えば、赤は情熱や怒り、青は冷静さや悲しみ、緑は安らぎや成長、黄色は希望や不安などを象徴することがあります。

ただし、色の解釈は文化や個人の経験によっても異なります。一般的な意味合いを参考にしつつも、あなた自身がその色に対してどのようなイメージや感情を抱くかが重要です。なぜその色に惹かれたのか、その色が作品の中でどのような役割を果たしているように見えるか、考えてみましょう。色の組み合わせや、色の濃淡などもヒントになります。

モチーフの象徴:人物、動物、自然など

作品に登場する具体的なモチーフ(人物、動物、植物、建物、乗り物、食べ物など)が何を象徴しているのか考えてみましょう。例えば、人物であれば、それは自分自身、あるいは他者との関係性を表しているかもしれません。表情や服装、状況なども重要な手がかりです。

動物は、本能的な欲求や性格の一面を象徴することがあります。ライオンなら力強さ、ウサギなら臆病さ、といった具合です。自然の風景(山、海、空など)は、心の広がりや安定性、あるいは閉塞感などを表すことがあります。選ばれたモチーフが、あなたにとって個人的にどのような意味を持つのか、連想を広げてみましょう。繰り返し登場するモチーフがあれば、それは特に重要なテーマを示唆している可能性があります。

配置と空間:余白の意味、重なり具合

素材が台紙のどの位置に、どのように配置されているかも重要な分析ポイントです。

- 中心部: 現在の関心事や自己認識を表しやすい。

- 上部: 思考、理想、未来への希望など。

- 下部: 無意識、過去、現実的な基盤など。

- 左側: 過去、内面、受動性など。

- 右側: 未来、外面、積極性など。

また、素材同士の関係性(重なり、距離、向き合い方など)は、人間関係や物事の関連性を象徴していることがあります。台紙に余白が多いか少ないかも見てみましょう。余白が多い場合は、心の余裕や未開発の可能性を示唆する一方、空虚感を表すこともあります。逆に、隙間なく埋め尽くされている場合は、充実感やエネルギーを表す一方、精神的な圧迫感を示唆することもあります。空間の使い方が、あなたの心理的なスペースを反映しているのです。

作成プロセス:迷いや感情の変化もヒントに

完成した作品だけでなく、制作中のプロセスを振り返ることも、自己理解の手がかりになります。素材選びに時間がかかりましたか?それともスムーズに進みましたか?特定の素材を選ぶ際に、迷いや抵抗感はありませんでしたか?

配置を決める際に、何度もやり直したり、イライラしたりしませんでしたか?逆に、夢中になって楽しめた部分はどこでしょうか?制作中に感じた感情の変化や、思考の動きも、あなたの内面を探るヒントになります。スムーズに進んだ部分は、自分にとって自然な部分、逆に葛藤があった部分は、何らかの課題やコンプレックスと関連している可能性があります。

分析は決めつけず、可能性を探る姿勢で

最も重要なことは、分析結果を断定的に捉えないことです。コラージュの解釈は非常に主観的であり、多様な読み取り方が可能です。「このモチーフは絶対にこういう意味だ」と決めつけるのではなく、「こういう可能性もあるかもしれない」「こういう見方もできるな」というように、柔軟な姿勢で可能性を探ることが大切です。

分析は、自分自身と対話し、理解を深めるためのツールです。作品を通して見えてきたことをヒントに、日常生活での自分の感情や行動と照らし合わせてみることで、より深い気づきが得られるでしょう。焦らず、時間をかけて、自分のペースで作品と向き合ってみてください。

コラージュ心理分析の効果とメリット

コラージュ心理分析は、単に自分の心を知るだけでなく、様々なポジティブな効果やメリットをもたらしてくれます。言葉にできない感情を表現する手段として、また、自己肯定感を高め、問題解決の糸口を見つけるきっかけとして、多くの人に活用されています。ここでは、コラージュ心理分析がもたらす主な効果とメリットについて詳しく見ていきましょう。

- 言葉にならない感情の表現

- 自己肯定感の向上

- 問題解決の糸口発見

- ストレス軽減とリラクゼーション

- 創造性の刺激

言葉にならない感情の表現

私たちは日々、様々な感情を経験しますが、中には言葉でうまく言い表せない複雑な気持ちや、自分でもはっきりと認識できていない感情があります。特に、怒りや悲しみ、不安といったネガティブな感情は、言葉にすることをためらったり、抑圧してしまったりしがちです。

コラージュは、こうした言葉にならない感情を、イメージや色を通して視覚的に表現することを可能にします。選んだ素材や配置、色彩などが、あなたの内なる感情を代弁してくれるのです。言葉を介さないため、理性的なフィルターがかかりにくく、より素直な感情表現が促されます。これにより、心の中に溜め込んでいた感情が解放され、心が軽くなる効果が期待できます。

自己肯定感の向上

コラージュ制作は、「うまく作らなければならない」「正解がある」というプレッシャーから解放された、自由な自己表現の場です。自分の直感に従って素材を選び、好きなように配置していくプロセスは、「これでいいんだ」という自己肯定感を育みます。

完成した作品は、世界に一つだけの、あなた自身の内面が反映されたユニークな創造物です。たとえ不格好に見えても、それは紛れもなくあなたの一部であり、大切な表現です。自分の手で何かを創り上げたという達成感や、作品を通して自分自身を客観的に見つめ、受け入れる経験は、「自分はこれで良いのだ」という感覚を高め、自信につながります。

問題解決の糸口発見

悩みや問題を抱えているとき、頭の中だけで考えていると、堂々巡りになってしまうことがあります。コラージュは、そうした問題を客観的に見つめ直し、新たな視点を得るための助けとなります。

例えば、「仕事の悩み」をテーマにコラージュを作成すると、選ばれた素材やその配置から、問題の核心や、自分でも気づかなかった解決への願望、あるいは問題に対する自分の本当の気持ちなどが、予期せぬ形で可視化されることがあります。作品を眺めながら、「このイメージは何を意味するのだろう?」「この配置は現状をどう表しているのだろう?」と思考を巡らせることで、問題解決の意外な糸口が見つかるかもしれません。

ストレス軽減とリラクゼーション

現代社会はストレスが多く、心身の緊張が続くことも少なくありません。コラージュ制作は、日常の喧騒から離れ、自分の内面と向き合う静かな時間を提供してくれます。雑誌をめくったり、ハサミで切ったり、のりで貼ったりといった単純作業に没頭することは、一種の瞑想効果をもたらし、心を落ち着かせます。

また、好きなイメージを選んだり、自由に色を使ったりする創造的なプロセスは、楽しみや喜びを感じさせ、気分転換になります。完成した作品を眺めること自体にも癒やしの効果があり、ストレスホルモンの分泌を抑え、リラックス状態を促すと言われています。手軽にできるストレスケアとしても、コラージュは有効な手段です。

創造性の刺激

コラージュは、論理的な思考よりも直感や感性を重視する活動です。普段あまり使わない右脳を活性化させ、眠っている創造性を刺激します。様々な素材を組み合わせ、予期せぬイメージを生み出すプロセスは、固定観念にとらわれない自由な発想力を養います。

コラージュを通して育まれた創造性は、アートの分野だけでなく、日常生活や仕事における問題解決、新しいアイデアの発想など、様々な場面で役立ちます。「自分には創造性がない」と思っている人でも、コラージュを体験することで、内に秘めた創造的な側面に気づき、それを楽しむことができるようになるかもしれません。

コラージュ心理分析の注意点と限界

多くのメリットがあるコラージュ心理分析ですが、万能ではありません。効果的に活用するためには、いくつかの注意点と限界を知っておくことが大切です。誤った解釈や過度な期待は、かえって混乱を招く可能性もあります。安全に、そして有意義にコラージュ心理分析に取り組むために、以下の点を心に留めておきましょう。

- 解釈は主観的であり、断定は避ける

- 専門家のサポートが必要な場合も

- 結果に一喜一憂しすぎない

- 精神的な負担を感じたら中断する

解釈は主観的であり、断定は避ける

前述の通り、コラージュ作品の解釈には絶対的な正解はありません。同じモチーフや色でも、見る人やその時の状況によって意味合いは変わってきます。一般的な象徴や色彩心理学はあくまで参考情報であり、最も重要なのはあなた自身が作品から何を感じ、どう受け取るかです。

「この絵があるから、あなたはこういう問題を抱えている」といった断定的な解釈は避けるべきです。特に、他者の作品を解釈する際には、決めつけや押し付けにならないよう、細心の注意が必要です。解釈は、自己理解を深めるための「可能性」や「ヒント」として捉え、柔軟な視点を持ち続けることが大切です。

専門家のサポートが必要な場合も

コラージュ心理分析はセルフケアとしても有効ですが、深い悩みや精神的な問題を抱えている場合、自己判断だけで解決しようとするのは危険な場合があります。作品を通して、自分でも処理しきれないような辛い感情やトラウマが表出することもあり得ます。

もし、作成中や分析中に強い不安や苦痛を感じたり、深刻な問題に直面していると感じたりした場合は、無理せず専門家(臨床心理士、公認心理師、精神科医、アートセラピストなど)に相談しましょう。専門家は、安全な環境のもとで、より深いレベルでの分析や、適切な心理的サポートを提供してくれます。コラージュ療法を専門的に行っているカウンセリングルームや医療機関もあります。

結果に一喜一憂しすぎない

コラージュ作品は、あくまでその時点での心のスナップショットのようなものです。気分や状況によって、作る作品は変化します。たまたま暗い雰囲気の作品ができたからといって、「自分はダメなんだ」と落ち込んだり、逆に明るい作品ができたからといって、問題を過小評価したりするのは避けましょう。

大切なのは、作品を通して見えてきた自分の側面を、良い悪いとジャッジせずに受け止めることです。結果に一喜一憂するのではなく、長期的な視点で自分の心の変化を見つめるツールとして活用しましょう。定期的にコラージュを作成し、過去の作品と比較してみるのも、自己理解を深める上で役立ちます。

精神的な負担を感じたら中断する

コラージュ制作や分析は、時に無意識の深い部分に触れるため、精神的なエネルギーを消耗することがあります。もし、制作や分析の過程で、疲れや気分の落ち込み、強い抵抗感などを感じた場合は、無理に続けずに一旦中断しましょう。

自分の心と向き合うことは大切ですが、自分を追い詰める必要はありません。休憩を取ったり、気分転換をしたりして、心地よいと感じるペースで取り組むことが重要です。「やらなければならない」という義務感ではなく、自分のための時間として、リラックスして楽しめる範囲で行いましょう。

コラージュ療法とアートセラピーの関係

「コラージュ心理分析」と似た言葉に「コラージュ療法」や「アートセラピー」があります。これらの言葉はどのように関連し、どのような違いがあるのでしょうか?コラージュが心理的なアプローチとしてどのように位置づけられているのかを知ることで、その理解をさらに深めることができます。ここでは、コラージュ療法とアートセラピーの関係性について解説します。

- アートセラピーの一技法としてのコラージュ

- 表現を通じた癒しという共通点

- 他のアートセラピー技法との違い

アートセラピーの一技法としてのコラージュ

アートセラピー(芸術療法)とは、絵画、粘土、音楽、ダンス、詩など、様々な芸術表現を通して、心の健康回復や自己成長を促す心理療法の一分野です。言葉によるコミュニケーションが中心となる従来のカウンセリングとは異なり、非言語的な表現を重視します。

コラージュは、このアートセラピーの中で用いられる代表的な技法の一つです。絵を描くのが苦手な人でも取り組みやすく、特別な技術を必要としないため、子供から大人まで、幅広い対象者に対して活用されています。「コラージュ療法」という言葉は、アートセラピーの文脈で、特にコラージュ技法を中心に行われる心理療法セッションを指す場合に使われることが多いです。コラージュ心理分析は、このコラージュ療法の一部、あるいはセルフケア版と捉えることができます。

表現を通じた癒しという共通点

コラージュ療法も、他のアートセラピー技法も、根底にあるのは「表現すること自体に癒やしの力がある」という考え方です。心の中にある言葉にならない感情や思考、イメージなどを、目に見える形や音、動きなどで表現するプロセスそのものが、カタルシス(浄化)をもたらし、自己理解を深め、心のバランスを取り戻す助けとなります。

作品の芸術的な完成度を問うのではなく、表現のプロセスと、その表現を通して生まれる気づきや感情の変化を大切にする点が共通しています。セラピストは、クライアントが安心して自己表現できる環境を提供し、その表現に寄り添いながら、クライアント自身の力で答えを見つけていくのをサポートします。

他のアートセラピー技法との違い

アートセラピーには、コラージュ以外にも様々な技法があります。例えば、以下のようなものがあります。

- 描画: クレヨン、絵の具、色鉛筆などで自由に絵を描く。風景構成法、HTPテスト(家、木、人)など、特定のテーマで描く場合もある。

- 粘土: 粘土をこねたり、形作ったりする。触覚的な刺激があり、感情の解放につながりやすい。

- 箱庭療法: 箱の中に砂を入れ、ミニチュアの玩具を自由に配置して、心の世界を表現する。

- 音楽療法: 音楽を聴いたり、演奏したり、歌ったりする。

- ダンス/ムーブメントセラピー: 身体の動きを通して感情を表現する。

これらの技法は、それぞれ異なる特性や効果を持っています。コラージュは、既存のイメージ(雑誌の写真など)を使うため、「ゼロから何かを生み出す」ことへの抵抗感が少ない点が特徴です。また、多様なイメージに触れることで、連想が広がりやすいというメリットもあります。どの技法が適しているかは、個人の好みや目的、状態によって異なります。

コラージュ心理分析を体験するには?

コラージュ心理分析に興味を持ったら、実際に体験してみたくなりますよね。幸いなことに、コラージュ心理分析は様々な形で体験することが可能です。手軽にセルフケアとして始めることもできれば、ワークショップや専門家のセッションで、より深く探求することもできます。ここでは、コラージュ心理分析を体験するための主な方法をご紹介します。

- セルフケアとして自宅で試す

- ワークショップやセミナーに参加する

- 専門家(カウンセラー、セラピスト)に相談する

セルフケアとして自宅で試す

最も手軽な方法は、自宅で自分自身で行うことです。本記事で紹介した基本的なやり方を参考に、雑誌やハサミ、のり、台紙を用意すれば、いつでも始めることができます。リラックスできる時間と空間を確保し、誰にも気兼ねなく、自分のペースで制作と分析に取り組めるのがメリットです。

最初は難しく考えず、遊び感覚で楽しんでみましょう。定期的に続けていくことで、自分の心の変化や成長を記録することもできます。ただし、前述の通り、深い悩みや精神的な負担を感じる場合は、無理せず専門家のサポートを検討してください。あくまでセルフケアの範囲で、心地よく続けられることが大切です。

ワークショップやセミナーに参加する

各地で、コラージュ心理分析やコラージュ療法に関するワークショップやセミナーが開催されています。これらのイベントに参加するのも良い方法です。専門家の指導のもとで基本的なやり方を学べるだけでなく、他の参加者と一緒に制作することで、新たな刺激や気づきを得られることがあります。

グループで作品を見せ合い、感想を共有する(シェアリング)時間がある場合も多く、他者の視点から自分の作品についてフィードバックをもらうことで、一人では気づかなかった解釈や意味が見えてくることもあります。インターネットで「コラージュ ワークショップ」「アートセラピー セミナー」などのキーワードで検索すると、開催情報を見つけることができます。

専門家(カウンセラー、セラピスト)に相談する

より深く自己探求を進めたい場合や、特定の悩みについてコラージュを通して向き合いたい場合は、コラージュ療法を専門とするカウンセラーやアートセラピストに相談することを検討しましょう。専門家は、安全な環境を提供し、あなたのペースに合わせてプロセスをガイドしてくれます。

個人セッションでは、一対一でじっくりと作品と向き合い、専門的な視点からの分析や問いかけを通して、より深いレベルでの自己理解や問題解決をサポートしてもらえます。臨床心理士や公認心理師の資格を持つセラピストや、アートセラピーの専門訓練を受けたセラピストを探してみましょう。カウンセリングルームやクリニックのウェブサイト、あるいは専門学会のリストなどで見つけることができます。

よくある質問

コラージュ心理分析に資格は必要ですか?

セルフケアとして自分自身のために行う場合、特別な資格は必要ありません。誰でも気軽に始めることができます。ただし、他者に対してコラージュを用いた心理分析やカウンセリング(コラージュ療法)を職業として行う場合は、臨床心理士、公認心理師、あるいはアートセラピストなどの専門資格や、それに基づいた知識・技術が必要です。安易に他者の心を分析したり、アドバイスしたりすることは避けるべきです。

絵心がないのですが、コラージュはできますか?

全く問題ありません! コラージュは絵を描くのとは違い、既存の写真やイラストを切り貼りして作成します。そのため、絵心や美術的なセンスは一切不要です。大切なのは、うまく作ることではなく、自分の直感に従って自由に表現することです。「下手でもいいんだ」という気持ちで、気軽に楽しんでみてください。むしろ、絵が苦手な人ほど、言葉や絵画以外の表現方法としてコラージュを楽しめるかもしれません。

どのような雑誌を使えばいいですか?

どのような雑誌でも構いませんが、写真やイラストが豊富なものがおすすめです。ファッション誌、旅行雑誌、料理雑誌、自然科学系の雑誌、インテリア雑誌、広告チラシなど、様々なジャンルのものを複数用意すると、表現の幅が広がります。文字だけのページも、気になる言葉があれば切り抜いて使うことができます。普段は手に取らないようなジャンルの雑誌を使ってみると、意外な発見があるかもしれません。古本屋などで安価に手に入れるのも良いでしょう。

分析結果が悪かったらどうすればいいですか?

コラージュ心理分析において、「良い結果」「悪い結果」というものはありません。作品は、その時のあなたの心の状態を正直に映し出しているだけです。もし、作品を見てネガティブな気持ちになったり、問題点が見えてきたりした場合、それは自己理解を深め、成長するための大切なヒントと捉えることができます。なぜそう感じたのか、作品のどの部分がそう思わせるのかを考えてみましょう。もし一人で抱えきれないと感じたら、信頼できる人に話したり、専門家に相談したりすることも考えてみてください。

子供でもコラージュ心理分析はできますか?

はい、子供にも非常に適した手法です。子供は言葉で自分の気持ちを表現するのが苦手な場合が多いですが、コラージュなら遊び感覚で楽しみながら、自分の内面を自由に表現することができます。ハサミを使うのが難しい年齢であれば、手でちぎったり、シールを使ったりする方法もあります。親や支援者は、子供の作品を評価したり解釈を押し付けたりせず、子供が何を感じて表現したのかを尊重し、共感的に関わることが大切です。子供の心理状態を理解する手助けになります。

オンラインでもコラージュ療法は受けられますか?

はい、近年ではオンラインでコラージュ療法を提供するカウンセラーやセラピストも増えています。ビデオ通話などを利用し、自宅にいながらセッションを受けることが可能です。事前に自分で雑誌や道具を用意する必要がありますが、場所を選ばずに専門家のサポートを受けられるメリットがあります。オンラインでの実施方法や効果については、各セラピストのウェブサイトなどで確認し、自分に合った形式か検討してみると良いでしょう。

コラージュの分析にはどれくらい時間がかかりますか?

分析にかける時間に決まりはありません。作品が完成してすぐに感じたことをメモするだけでも良いですし、数日置いてからじっくり眺めて考えを深めるのも有効です。時間をかけて向き合うことで、新たな気づきが生まれることもあります。セルフケアの場合は、自分のペースで納得いくまで時間をかけて構いません。専門家とのセッションでは、通常、決められた時間内(例:50分~90分)で制作から簡単な振り返りまでを行うことが多いです。

コラージュとスクラップブッキングの違いは何ですか?

コラージュとスクラップブッキングは、どちらも写真や紙を切り貼りする点で似ていますが、目的が異なります。スクラップブッキングは、主に思い出の写真などを飾り付け、記録や記念として美しく残すことを目的としています。デザイン性や見た目の美しさが重視されることが多いです。一方、コラージュ心理分析(コラージュ療法)は、自己表現や内面の探求、心理的な癒やしを目的としており、作品の芸術性よりも、制作プロセスやそこから得られる気づきが重視されます。

まとめ

- コラージュ心理分析は、心の奥を映し出す手法。

- 雑誌等の切り抜きを自由に貼り付けて作成する。

- 特別な技術や絵心は不要で、誰でもできる。

- 直感で素材を選び、配置することが重要。

- 無意識の感情や願望が視覚化される。

- 自己理解を深めるプロセスを助ける。

- 感情の解放(カタルシス効果)が期待できる。

- 言葉にならない気持ちを表現できる。

- 自己肯定感の向上につながる可能性がある。

- 問題解決の新たな視点や糸口が見つかることも。

- ストレス軽減やリラクゼーション効果がある。

- 創造性を刺激し、自由な発想を促す。

- 解釈は主観的であり、断定は避けるべき。

- 深刻な悩みは専門家のサポートを検討する。

- アートセラピーの一技法としても用いられる。

新着記事