定年退職という人生の大きな節目を迎え、これまでの会社生活に区切りをつける大切な手続きの一つが「退職届」の提出です。特に、長年お世話になった会社への感謝の意を示すためにも、手書きで作成したいと考える方も多いのではないでしょうか。しかし、いざ書こうとすると「何から準備すれば?」「正しい書き方は?」「マナーは?」など、疑問や不安が出てくるかもしれません。本記事では、そんな定年退職者の方向けに、退職届を手書きで作成する際の準備から、正しい書き方、封筒のルール、提出時の注意点まで、例文を交えながら網羅的に解説します。スムーズな円満退職のために、ぜひ参考にしてください。

定年退職届は手書きが基本?知っておきたいマナー

退職届は、会社に対して退職の意思を正式に伝えるための重要な書類です。一般的には手書きが丁寧とされていますが、その理由やパソコン作成の可否、そして「退職願」との違いについて、まずは基本的なマナーを確認しましょう。

本章では以下の点について解説します。

- なぜ手書きが丁寧とされるのか?

- パソコン作成はNG?会社の慣習も確認

- 「退職届」と「退職願」の違いとは?定年退職の場合は?

なぜ手書きが丁寧とされるのか?

退職届を手書きで作成することが丁寧とされるのには、いくつかの理由があります。

まず第一に、手書きの文字には、その人の気持ちや誠意が込められると考えられるからです。特に定年退職という長年の勤務を経ての退職においては、会社への感謝の気持ちを形として示したいと考える場合に、手書きが選ばれることが多いようです。活字にはない温かみや個性が伝わりやすいという側面もありますね。

また、重要書類である退職届を手書きで丁寧に作成する行為自体が、手続きを真摯に行っている姿勢を示すことにもつながります。日本の慣習として、改まった書類や感謝を示す手紙などを手書きで作成する文化が根付いていることも理由の一つと言えるでしょう。さらに、手書きであれば、誰が作成したかが明確であり、改ざんされにくいというメリットも考えられます。

ただし、字に自信がないからといって、過度に心配する必要はありません。大切なのは、丁寧に、心を込めて書くことです。読めないような字は避けるべきですが、楷書体でゆっくりと書けば、誠意は十分に伝わるはずです。

パソコン作成はNG?会社の慣習も確認

手書きが丁寧とされる一方で、「パソコンでの作成は絶対にNGなのか?」というと、一概にそうとは言えません。

近年では、ビジネス文書の多くがパソコンで作成されており、退職届に関してもパソコン作成を認めている会社が増えています。特に、会社によっては指定のフォーマットが用意されており、パソコンでの入力・印刷を推奨している場合もあります。そのため、まずは会社の就業規則を確認したり、人事部や直属の上司に確認したりするのが最も確実です。

パソコンで作成するメリットとしては、修正が容易であること、誰にとっても読みやすいこと、作成時間を短縮できることなどが挙げられます。もしパソコンで作成する場合は、一般的なビジネス文書と同様に、明朝体やゴシック体などの標準的なフォントを使用し、シンプルなレイアウトを心がけましょう。

最終的には、会社の慣習や指示に従うことが大切です。もし手書きかパソコン作成か迷う場合や、特に指示がない場合は、手書きで作成しておけば、より丁寧な印象を与えやすく、失礼にあたる可能性は低いと言えるでしょう。

「退職届」と「退職願」の違いとは?定年退職の場合は?

退職の際に提出する書類として、「退職届」と「退職願」の二種類を聞いたことがあるかもしれません。この二つは似ているようで、実は意味合いが異なります。

「退職願」は、文字通り「会社に退職を願い出る」ための書類です。自己都合で退職する場合に、「〇月〇日をもって退職させていただきたく、お願い申し上げます」といった形で提出します。会社が受理(承認)して初めて退職が成立するため、提出後でも会社の承認前であれば、撤回できる可能性があります。

一方、「退職届」は、「会社に対して退職することを届け出る」ための書類です。退職することが確定している場合に提出するもので、「〇月〇日をもって退職いたします」という確定的な意思表示となります。原則として、提出後の撤回は認められません。

では、定年退職の場合はどちらを提出すべきでしょうか?

定年退職は、会社の就業規則で定められた年齢に達したことによる退職であり、労働者側からの「お願い」ではなく、確定した事実です。したがって、基本的には「退職届」を提出するのが一般的です。

ただし、これも会社の慣習や就業規則によって異なる場合があるため、念のため確認しておくとより安心です。本記事では、定年退職を前提とした「退職届」の書き方を中心に解説していきます。

定年退職届を手書きで作成する前の準備リスト

退職届を手書きで作成すると決めたら、まずは必要なものを丁寧に準備しましょう。適切な道具を選ぶことが、マナーを守り、読みやすい退職届を作成するための第一歩です。焦らず、落ち着いて準備を進めてください。

この章で準備するものと選び方のポイントを確認しましょう。

- 準備するもの一覧(筆記用具、便箋、封筒)

- 便箋の選び方:白無地のB5かA4サイズが基本

- 封筒の選び方:白無地の長形3号か長形4号

- 筆記用具の選び方:黒のボールペンまたは万年筆(消せるペンはNG)

準備するもの一覧(筆記用具、便箋、封筒)

定年退職届を手書きで作成するために、最低限用意しておきたいものは以下の3点です。

- 筆記用具:黒色のボールペンまたは万年筆

- 便箋:白無地のもの(B5またはA4サイズ)

- 封筒:白無地のもの(便箋のサイズに合わせる)

これらに加えて、もし下書きをする場合は鉛筆やシャープペンシル、清書時に文字が曲がらないようにするための下敷き(罫線入りなど)があると便利です。また、封をするための「のり」も準備しておきましょう。印鑑(シャチハタ不可)も必要になります。

重要なのは、いずれもシンプルでフォーマルなものを選ぶことです。キャラクターものや色柄付きのものは、退職届という正式な書類にはふさわしくありません。文具店や100円ショップなどでも揃えることができますので、事前に用意しておきましょう。

便箋の選び方:白無地のB5かA4サイズが基本

退職届を書くための便箋は、「白無地」のものを選ぶのが最も無難で、かつ正式なマナーとされています。罫線が入っていても問題ありませんが、ビジネス文書で一般的に使われる縦書き用または横書き用のシンプルな罫線のものを選びましょう。キャラクターや模様が入っているものは避けてください。

サイズについては、B5サイズ(182mm × 257mm)またはA4サイズ(210mm × 297mm)が一般的です。どちらを選んでもマナー違反にはなりませんが、会社の書類サイズに合わせるならA4、少しコンパクトにしたいならB5を選ぶと良いでしょう。迷った場合は、より一般的なビジネス文書サイズであるA4を選んでおくと間違いありません。

紙質については、あまりに薄すぎたり、逆に厚すぎたりするものは避け、一般的なコピー用紙程度の厚さのものを選ぶと良いでしょう。上質な和紙などを使う必要は必ずしもありませんが、あまりに安価な印象を与えるものは避けた方が賢明です。

もし縦書きで書く場合は、縦書き用の罫線が入った便箋を使うと、文字が曲がらずきれいに書けます。無地の便箋を使う場合は、罫線入りの下敷きを敷いて書くと良いでしょう。

封筒の選び方:白無地の長形3号か長形4号

退職届を入れる封筒も、便箋と同様に「白無地」のものを選ぶのがマナーです。郵便番号の枠(赤枠)が印刷されていない、無地のものを選びましょう。茶封筒は事務的な用途で使われることが多く、退職届のような改まった書類には適していません。

封筒のサイズは、中に入れる便箋のサイズに合わせて選びます。一般的に退職届は三つ折りにして封筒に入れるため、以下の組み合わせが一般的です。

- B5サイズの便箋の場合:長形4号(なががた よんごう、90mm × 205mm)

- A4サイズの便箋の場合:長形3号(なががた さんごう、120mm × 235mm)

封筒の種類としては、中身が透けないように二重になっているタイプを選ぶとより丁寧な印象を与えます。必須ではありませんが、重要な書類を入れるという点からも、二重封筒を選んでおくと安心感がありますね。

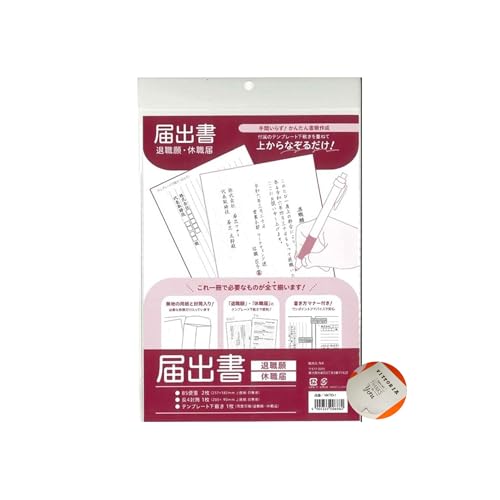

こちらも文具店などで手に入ります。「退職届用」としてセットで販売されているものもありますので、選ぶのに迷ったらそういった製品を利用するのも一つの手です。

筆記用具の選び方:黒のボールペンまたは万年筆(消せるペンはNG)

退職届を手書きする際の筆記用具は、黒色のインクを使用するのが絶対的なルールです。青色やその他の色のインクは使用しないでください。

筆記具の種類としては、以下のいずれかを選びましょう。

- ボールペン:最も一般的で扱いやすい選択肢です。インクがかすれたり、ダマになったりしない、書き味の良いものを選びましょう。ゲルインクボールペンなども使用可能ですが、あまりに細すぎるペン先は避け、0.5mm〜0.7mm程度の太さが読みやすくておすすめです。

- 万年筆:より丁寧で格調高い印象を与えたい場合に適しています。ただし、インクが滲んだり、乾くのに時間がかかったりする場合があるので、扱いには少し慣れが必要です。使用する場合は、インクの色が黒であることを確認してください。

絶対に避けなければならないのは、「消せるボールペン」や「鉛筆・シャープペンシル」です。退職届は正式な書類であり、後から改ざんできてしまう筆記用具は認められません。必ず、消すことのできない黒インクのペンを使用してください。

筆ペンやサインペンも、退職届の本文を書くのにはあまり適していません。宛名書きなどで使用するのは問題ありませんが、本文はボールペンか万年筆で書くのが一般的です。

【例文付き】定年退職届の正しい書き方(手書き・縦書き)

必要な道具が揃ったら、いよいよ退職届の作成に取り掛かりましょう。ここでは、最も丁寧とされる「手書き・縦書き」を基本とした定年退職届の正しい書き方を、記載すべき項目ごとに詳しく解説します。例文も参考に、間違いのないように丁寧に書き進めてください。

この章で解説する書き方のポイントは以下の通りです。

- 退職届に記載すべき7つの必須項目

- ①表題:「退職届」は中央上部に記載

- ②私儀(わたくしぎ):書き出しの定型句

- ③退職理由:「定年退職のため」と明確に

- ④退職日:会社と最終確認した日付を記載

- ⑤届出年月日:提出する日付を記載

- ⑥所属部署・氏名・捺印:氏名の下に押印

- ⑦宛名:会社の最高執行責任者の氏名を敬称付きで

- 定年退職届の書き方例文(縦書きフォーマット)

退職届に記載すべき7つの必須項目

定年退職届(縦書き)に記載すべき基本的な項目は、以下の7つです。書き始める前に、これらの項目を漏れなく記載することを意識しましょう。

- 表題:「退職届」

- 私儀(わたくしぎ):書き出しの定型句

- 退職理由:定年退職である旨

- 退職日:会社と合意した最終出社日または退職年月日

- 届出年月日:退職届を提出する日付

- 所属部署・氏名・捺印:自分の所属部署と氏名を書き、捺印する

- 宛名:会社の最高執行責任者(通常は代表取締役社長)の役職と氏名

これらの項目を、正しい順序と形式で記載することが重要です。次の項目から、それぞれの書き方を具体的に見ていきましょう。

①表題:「退職届」は中央上部に記載

まず、便箋の1行目、中央よりやや上あたりに「退職届」と記載します。他の文字よりも少し大きめに書くとバランスが良いでしょう。

「退職願」ではなく、必ず「退職届」と書きます。前述の通り、定年退職は願い出るものではなく、届け出るものだからです。

文字のバランスを見ながら、まっすぐに丁寧に書きましょう。

②私儀(わたくしぎ):書き出しの定型句

表題「退職届」から1行空け、次の行の一番下に「私儀」または「私事」と書きます。「わたくしぎ」「わたくしごと」と読み、謙譲語として「わたくしごとですが」という意味合いになります。

「儀」と「事」のどちらを使っても間違いではありませんが、「儀」の方がよりフォーマルな印象を与えることが多いようです。どちらか一方を選んで記載しましょう。行頭ではなく、行末(一番下)に書くのがポイントです。

③退職理由:「定年退職のため」と明確に

「私儀」を書いた次の行から、退職理由を含む本文を書き始めます。

自己都合退職の場合は「一身上の都合により」と書くのが一般的ですが、定年退職の場合は、その旨を明確に記載します。

書き方としては、

「この度、来る令和〇年〇月〇日の定年をもちまして、退職いたします。」

または、シンプルに

「この度、定年退職のため、令和〇年〇月〇日をもちまして、退職いたします。」

といった形が良いでしょう。ポイントは「定年退職であること」と「退職する日付」を明確に示すことです。

退職理由は簡潔に事実のみを記載し、個人的な感謝の言葉や挨拶などを長々と書く必要はありません。それらは別途、挨拶回りや手紙などで伝えるのが適切です。

④退職日:会社と最終確認した日付を記載

退職理由は、③の退職理由の項目で述べたように、本文中に含めて記載します。

「令和〇年〇月〇日」の部分が退職日にあたります。この日付は、必ず事前に会社(人事部や上司)と確認し、合意した正式な退職日を記載してください。自己判断で日付を記入しないように注意しましょう。

通常、定年退職日は就業規則で定められた特定の日(例: 誕生日の前日、誕生月の末日、年度末など)になります。自分の会社の規定を確認し、正確な日付を記入することが重要です。

年の表記は、西暦(例: 2025年)でも和暦(例: 令和7年)でも構いませんが、提出年月日や他の書類と表記を統一するのが一般的です。縦書きの場合は和暦を使用することが多いでしょう。

⑤届出年月日:提出する日付を記載

退職理由と退職日を記載した本文から1行空け、退職届を会社に提出する日付を記載します。

「令和〇年〇月〇日」のように、和暦で記載するのが一般的です(西暦でも可ですが、退職日と統一)。

この日付は、実際に提出する日を記入します。作成日ではない点に注意してください。もし郵送で提出する場合は、投函する日付を記載します。

⑥所属部署・氏名・捺印:氏名の下に押印

届出年月日からさらに1行空け、自分の所属部署名と氏名を記載します。

部署名は、正式名称で正確に記載しましょう。(例: 「営業部 営業一課」)

氏名は、フルネームで丁寧に書きます。

そして、氏名の下に自分の印鑑を捺印します。印鑑は、認印で構いませんが、シャチハタ(インク浸透印)は不可です。朱肉を使うタイプの印鑑を使用してください。氏名の文字にかからないよう、少し右下にずらして、かすれたり曲がったりしないように、まっすぐ丁寧に押印しましょう。

所属部署と氏名は、宛名よりも下の位置になるように、全体のバランスを見て配置します。

⑦宛名:会社の最高執行責任者の氏名を敬称付きで

最後に、届出年月日・所属部署・氏名よりも上の行に、退職届の提出先となる宛名を記載します。

宛名は、会社の最高執行責任者(一般的には代表取締役社長)の役職と氏名をフルネームで記載します。直属の上司宛てではない点に注意してください。

役職名(例: 「代表取締役社長」)と氏名を書き、氏名の下には「様」などの敬称をつけます。

例:

株式会社〇〇

代表取締役社長 〇〇 〇〇 様

宛名は、自分の氏名よりも上の位置にくるように記載します。会社名は略さず、正式名称で記載しましょう。

もし社長の名前が分からない場合は、人事部などに確認するか、「代表取締役社長殿」としても良い場合がありますが、できるだけ氏名まで記載するのが丁寧です。

定年退職届の書き方例文(縦書きフォーマット)

これまでの説明を踏まえて、定年退職届(縦書き)の例文を示します。レイアウトの参考にしてください。

退職届

私

儀

この度、来る令和七年九月三十日の

定年をもちまして、退職いたします。

令和七年八月十五日

営業部 営業一課

〇〇 〇〇 印

株式会社〇〇

代表取締役社長

〇山 〇郎 様

(※上記はレイアウトイメージです。実際の文字配置や行間は、便箋のサイズに合わせて調整してください。)

(※印鑑は氏名の右下に、文字にかからないように押します。)

書き終えたら、誤字脱字がないか、日付や氏名、会社名などに間違いがないか、必ず最終確認をしましょう。もし書き間違えた場合は、修正液や訂正印は使わず、新しい便箋に書き直すのがマナーです。

定年退職届の封筒の書き方と入れ方のマナー

丁寧に書き上げた退職届は、封筒に入れて提出します。封筒にも書き方や退職届の入れ方にマナーがあります。相手に失礼なく、正式な形で提出するために、封筒に関するルールもしっかりと確認しておきましょう。

封筒に関するマナーは以下の通りです。

- 表面の書き方:「退職届」と宛名(会社名・役職・氏名)

- 裏面の書き方:自分の所属部署と氏名

- 退職届のきれいな折り方(基本は三つ折り)

- 封筒への入れ方と封の仕方(のり付けが基本)

表面の書き方:「退職届」と宛名(会社名・役職・氏名)

封筒の表面には、中央に「退職届」と縦書きで記載します。便箋の表題よりも少し大きめの文字で書くと良いでしょう。

宛名については、基本的には記載しなくても良いとされています。退職届は通常、直属の上司に手渡しし、その後、人事部などを通じて社長まで届けられるため、封筒に社長の宛名を書く必要はないという考え方です。もし手渡しする際に誰宛か明確にしたい場合は、表面左下に渡す相手(通常は直属の上司)の部署名と氏名を書き、「様」を添えても良いですが、必須ではありません。

「退職届」とだけ中央に書くのが最もシンプルで一般的です。

筆記用具は、便箋と同様に黒色のボールペンまたは万年筆を使用します。サインペンなどを使用しても構いませんが、丁寧さを考えるとボールペンか万年筆が無難でしょう。

裏面の書き方:自分の所属部署と氏名

封筒の裏面には、左下に自分の所属部署名と氏名を縦書きで記載します。

誰からの書類であるかを明確にするために、必ず記載しましょう。こちらも、会社名や部署名は略さずに正式名称で書きます。

例:

(封筒裏面左下)

営業部 営業一課

〇〇 〇〇

表面と同様に、黒色のボールペンまたは万年筆で丁寧に記載してください。

退職届のきれいな折り方(基本は三つ折り)

書き終えた退職届(便箋)は、きれいに折って封筒に入れます。折り方にもマナーがあり、「三つ折り」にするのが一般的です。

【三つ折りの手順(縦書きの場合)】

- 便箋の下側3分の1を、書かれた面が内側になるように折り上げます。

- 次に、上側3分の1を、折り上げた部分に重なるように折り下げます。

こうすることで、封筒から取り出して開いたときに、最初に「退職届」の表題が見えるようになります。

折る際は、端をきれいに揃え、しっかりと折り目をつけましょう。定規などを使うと、よりきれいに折ることができます。シワにならないよう、丁寧に扱ってください。

※横書きの退職届の場合も、同様に下から折り上げ、次に上から折り下げる三つ折りが基本です。

封筒への入れ方と封の仕方(のり付けが基本)

三つ折りにした退職届を封筒に入れます。

入れる向きは、封筒の表面から見て、退職届の書き出し(「退職届」の表題や右上の部分)が封筒の右上にくるように入れます。封筒を開けて取り出したときに、すぐに読み始められる向きにするのがマナーです。

退職届を封筒に入れたら、フラップ(ふた)を閉じて、のりで封をします。セロハンテープやホッチキスは使わず、液体のりやスティックのり、テープのりなどを使って、剥がれないようにしっかりと接着しましょう。水のりは、つけすぎると封筒が波打ってしまうことがあるので注意が必要です。

最後に、封をした部分の中央に「〆」(しめ)マークを黒ペンで書きます。「〆」は「封字」と呼ばれ、確かに封をしたこと、そして途中で開封されていないことを示す印です。「×」(バツ)ではないので注意してください。

これで退職届の準備は完了です。提出するまで、シワや汚れがつかないようにクリアファイルに入れるなどして、大切に保管しましょう。

定年退職届をスムーズに提出するための注意点

準備が整った退職届は、適切なタイミングと方法で提出することが、円満な退職のための最後のステップです。提出に関するマナーや注意点を守り、気持ちよく次のステージへ進めるようにしましょう。

提出時に気をつけたいポイントは以下の通りです。

- 提出時期はいつ?就業規則を確認し上司に相談

- 誰に直接渡すべき?基本は直属の上司へ手渡し

- 提出時の言葉遣いとマナー:感謝を伝えて円満に

- 万が一のためにコピーを保管しておく

提出時期はいつ?就業規則を確認し上司に相談

定年退職届を提出する時期について、法律で明確な定めはありませんが、会社の就業規則で定められている場合が多いです。「退職希望日の〇ヶ月前(または〇日前)までに申し出ること」といった規定がないか、まずは確認しましょう。

一般的には、退職日の1ヶ月前〜3ヶ月前に提出することが多いようですが、会社によって異なります。特に定年退職の場合は、退職日がある程度前から分かっているため、会社側も手続きの準備を進めている可能性があります。

最適な提出時期を知るためには、就業規則を確認した上で、直属の上司に相談するのが最も確実です。「定年退職にあたり、退職届はいつ頃提出すればよろしいでしょうか?」と、事前に確認しておくとスムーズです。後任者への引継ぎ期間なども考慮して、余裕を持ったスケジュールで進められるようにしましょう。

自己判断で提出時期を決めてしまうと、会社側の手続きに影響が出たり、引継ぎが十分にできなかったりする可能性もあるため、必ず事前に相談・確認を行うようにしてください。

誰に直接渡すべき?基本は直属の上司へ手渡し

作成した退職届は、原則として直属の上司に直接手渡しします。人事部長や社長に直接提出するのではなく、まずは自分の所属部署の責任者である直属の上司に提出するのが、組織のルールとして一般的です。

提出する際は、事前にアポイントメントを取るのがマナーです。いきなり退職届を突き出すのではなく、「ご相談したいことがございますので、少々お時間をいただけますでしょうか」などと伝え、上司の都合の良い時間に伺いましょう。他の社員がいる前ではなく、会議室など、二人きりになれる静かな場所で渡すのが望ましいです。

病気や怪我、あるいは遠隔地勤務などでどうしても手渡しできない場合は、郵送での提出も可能ですが、その場合も必ず事前に上司に相談し、許可を得てからにしましょう。郵送する場合は、内容証明郵便や簡易書留など、記録が残る方法で送るのが確実です。(詳しくは「よくある質問」でも触れます)

提出時の言葉遣いとマナー:感謝を伝えて円満に

上司に退職届を手渡しする際は、丁寧な言葉遣いを心がけ、これまでの感謝の気持ちを伝えることが大切です。定年退職は喜ばしい節目ではありますが、会社にとっては戦力が一人減ることにもなります。最後まで誠意ある態度で接することで、円満な退職につながります。

退職届を渡す際は、封筒に入れたまま、両手で差し出すのが丁寧です。上司から見て文字が読める向き(封筒の表面が上になるように)で渡しましょう。

渡す際の言葉としては、以下のような例が考えられます。

「この度、定年を迎えるにあたり、退職届を作成いたしました。お受け取りいただけますでしょうか。」

「長い間、大変お世話になりました。心より感謝申し上げます。」

退職理由を改めて詳しく話す必要はありませんが、感謝の言葉や、今後の引継ぎについて責任を持って行う意思などを伝えると、より良い印象を与えるでしょう。会社の不満などを口にするのは避け、穏やかに、前向きな態度で臨むことが重要です。

万が一のためにコピーを保管しておく

退職届を提出する前に、必ずコピーを取っておくことを強くお勧めします。提出した原本は会社に保管されるため、手元に控えが残りません。

コピーを取っておく理由は、後々「提出した・していない」「退職日がいつだったか」といったトラブルが発生した場合の証拠となるためです。また、失業保険の申請手続きなどで、退職理由や退職日を証明する書類として提出を求められる可能性もゼロではありません。(通常は離職票などが使われますが)

コピーは、提出する退職届の捺印済みの状態のものをコピーするのがベストです。封筒に入れる前にコピーを取り、大切に保管しておきましょう。スマートフォンで写真に撮っておくだけでも、いざという時に役立つ可能性があります。

「言った・言わない」の水掛け論を避けるためにも、正式な書類の控えを持っておくことは、自分自身を守る上で非常に重要です。忘れずにコピーを取る習慣をつけましょう。

定年退職届に関するよくある質問(Q&A)

ここでは、定年退職届に関して多くの方が疑問に思う点や、迷いやすいポイントについて、Q&A形式で解説します。

定年退職は自己都合退職?会社都合退職?

これは退職届の書き方というより、雇用保険(失業保険)の給付などに関わってくる問題です。

一般的に、定年退職は「自己都合退職」とはみなされません。労働者自身の個人的な理由による退職ではないからです。かといって、倒産や解雇のような明確な「会社都合退職」とも少し異なります。

雇用保険法上では、定年退職は「正当な理由のある自己都合退職」に近い扱いとなり、失業保険の給付制限期間(通常、自己都合だと2〜3ヶ月)がなく、比較的早く給付を受けられることが多いです。ただし、最終的な判断はハローワークが行います。

退職届の理由欄には、前述の通り「定年退職のため」と記載すれば問題ありません。

退職理由は「一身上の都合」と書いても大丈夫?

自己都合退職の際に広く使われる「一身上の都合により」という表現ですが、定年退職の場合は、使用しない方が良いでしょう。

理由は、定年退職が「個人的な都合」ではないからです。就業規則に基づく確定的な退職理由ですので、「定年退職のため」と正直かつ明確に記載するのが最も適切です。これにより、退職理由が明確になり、後の手続き(失業保険など)においても誤解が生じにくくなります。

あえて曖昧な表現を使う必要はありませんので、「定年退職のため」と記載しましょう。

退職届は横書きでも問題ない?

退職届は、伝統的には縦書きで作成するのが正式なマナーとされてきました。しかし、現代ではビジネス文書の多くが横書きで作成されているため、横書きの退職届も一般的に認められています。

特に、パソコンで作成する場合は横書きが主流です。手書きの場合でも、横書き用の便箋を使って作成しても、マナー違反になることはありません。

ただし、会社の慣習として縦書きが望ましいとされている場合や、特に指定がない場合により丁寧な印象を与えたい場合は、縦書きを選ぶのが無難でしょう。どちらにするか迷った場合は、縦書きを選んでおけば間違いありません。

横書きで作成する場合の基本的な記載項目や注意点は、縦書きの場合と同様です。レイアウトは一般的なビジネス文書の形式に倣います。

退職届を書き間違えた場合、修正液や訂正印は使える?

いいえ、使えません。退職届のような正式な書類で書き損じをした場合、修正液や修正テープ、二重線と訂正印などで修正することは、マナー違反とされています。

理由は、見た目が美しくないだけでなく、後から改ざんされたのではないかという疑念を招く可能性があるためです。多少の手間がかかったとしても、必ず新しい便箋を用意し、最初から書き直すようにしてください。

書き損じを防ぐためには、いきなり清書するのではなく、鉛筆などで下書きをする、あるいは別の紙に見本を書いて練習するなどの対策が有効です。落ち着いて、丁寧に書くことを心がけましょう。

会社指定のフォーマットがある場合はどうする?

会社によっては、退職手続き用に独自の退職届フォーマット(テンプレート)を用意している場合があります。その場合は、原則として会社指定のフォーマットを使用してください。

フォーマットが紙で配布される場合もあれば、社内ネットワークなどからダウンロードしてパソコンで入力・印刷する場合もあります。どちらの場合も、その指示に従って作成・提出しましょう。

もし指定フォーマットがあるにも関わらず、自分で用意した便箋で提出すると、かえって手続きが煩雑になったり、受理されなかったりする可能性もあります。まずは就業規則や人事部への確認を行い、指定フォーマットの有無を確認することが重要です。

テンプレートを使用しても良い?手書きすべき?

会社指定のフォーマットがない場合、インターネットなどで配布されている退職届のテンプレートを参考にしたり、ダウンロードして使用したりすること自体は、必ずしもNGではありません。

テンプレートを使えば、記載項目やレイアウトのミスを防ぎやすいというメリットがあります。パソコンでテンプレートに入力して印刷することも可能です。

ただし、本記事で繰り返し述べているように、日本では手書きの方がより丁寧な印象を与え、誠意が伝わりやすいと考える文化があります。特に定年退職という節目においては、可能であれば手書きで作成することをおすすめします。

もしテンプレートを使用する場合でも、その内容を参考にしながら、最終的には自分で手書きするという方法も良いでしょう。どちらが良いかは、会社の文化や雰囲気、ご自身の考え方によって判断してください。

退職届は郵送で提出しても良い?

退職届は、原則として直属の上司に直接手渡しするのがマナーです。感謝の意を伝えたり、今後の手続きについて確認したりする機会にもなります。

しかし、病気や怪我、あるいは勤務地が遠隔地であるなど、やむを得ない事情でどうしても手渡しできない場合は、郵送での提出も認められることがあります。

ただし、その場合でも必ず事前に上司に電話などで連絡を取り、郵送で提出したい旨を伝え、許可を得てからにしましょう。無断で送りつけるのは失礼にあたります。

郵送する際は、退職届が折れたり汚れたりしないようにクリアファイルに入れ、送付状(添え状)を同封するのが丁寧です。送付状には、簡単な挨拶と退職届を同封した旨を記載します。

郵送方法は、普通郵便ではなく、配達記録が残り、相手に確実に届いたことが確認できる「簡易書留」や「特定記録郵便」などを利用するのが望ましいでしょう。「内容証明郵便」まで使う必要は通常ありませんが、トラブルが予想されるような特殊なケースでは検討されることもあります。

定年退職後、再雇用される場合の退職届は必要?

近年、高年齢者雇用安定法の改正により、希望すれば65歳まで(企業によっては70歳まで)継続雇用される制度が普及しています。定年退職後、嘱託社員や契約社員などとして同じ会社で再雇用されるケースも多いでしょう。

この場合、退職届が必要かどうかは、会社の規定や再雇用の形態によって異なります。

- 一度、正式に定年退職の手続きを行い、改めて雇用契約を結び直す場合:この場合は、定年退職の際に退職届の提出が必要となることが多いです。

- 定年の年齢で雇用形態や待遇が変わるだけで、雇用関係が継続する場合:この場合は、退職届は不要で、雇用条件変更に関する合意書などにサインする形になることが多いです。

どちらのケースに該当するかは、必ず会社の人事部や担当者に確認してください。自己判断せず、会社の指示に従って手続きを進めましょう。再雇用される場合でも、一度退職金が支払われるなどの手続きが必要な場合もあります。

まとめ

本記事では、定年退職届を手書きで作成する際の書き方やマナーについて、詳しく解説してきました。最後に、重要なポイントを箇条書きでまとめます。

- 定年退職の際は「退職願」ではなく「退職届」を提出。

- 退職届は「手書き」がより丁寧とされる傾向にある。

- パソコン作成の可否は会社の慣習や指示を確認する。

- 筆記用具は「黒」のボールペンか万年筆(消せるペンNG)。

- 便箋は「白無地」のB5かA4サイズを選ぶ。

- 封筒は「白無地」で便箋サイズに合わせる(長形3号 or 4号)。

- 書き方は「縦書き」がより丁寧だが横書きも可。

- 表題は中央に「退職届」と少し大きめに書く。

- 退職理由は「定年退職のため」と明確に記載する。

- 退職日は会社と確認した正式な日付を記入する。

- 宛名は会社の最高責任者(社長など)の氏名を敬称付きで。

- 自分の所属部署・氏名を書き、氏名の下に捺印(シャチハタ不可)。

- 書き間違えたら修正せず、新しい用紙に書き直す。

- 封筒の表面は中央に「退職届」、裏面に自分の所属・氏名。

- 提出は原則「直属の上司」に「手渡し」し、感謝を伝える。

- 提出前に必ずコピーを取って保管しておく。

定年退職は、長年の会社勤めを締めくくる大切な節目です。退職届の作成・提出も、マナーを守り丁寧に行うことで、気持ちの良い円満退職につながります。本記事が、あなたのスムーズな退職手続きの一助となれば幸いです。

新着記事