藤圭子の代表曲として知られる『夢は夜ひらく』。その印象的な歌詞とメロディは多くの人を魅了してきましたが、一方で「放送禁止歌だった」という噂も根強く囁かれています。果たしてその真相はどうなのでしょうか?

本記事では、『夢は夜ひらく』が放送禁止と噂される理由や、過去の「要注意歌謡曲指定」について、そして歌詞に込められた意味まで、詳しく解説していきます。

『夢は夜ひらく』は本当に放送禁止歌なのか?噂の真相

まず結論から言うと、『夢は夜ひらく』は厳密には「放送禁止歌」ではありませんでした。しかし、過去に放送する上で注意が必要な楽曲として扱われていた時期があったのは事実です。この章では、その詳細と噂が広まった背景、そして現在の状況について解説します。

「放送禁止」ではなく「要注意歌謡曲指定」だった

『夢は夜ひらく』は、日本民間放送連盟(民放連)がかつて定めていた「要注意歌謡曲指定制度」において、「要注意歌謡曲」として指定されていました。これは、完全に放送を禁止するものではなく、「放送する際には注意が必要」とされる区分です。

この制度は、歌詞の内容などが青少年に悪影響を与える可能性や、社会的な配慮が必要と判断された楽曲に対して適用されました。『夢は夜ひらく』も、その歌詞の内容からこの指定を受けたとされています。放送禁止という言葉はインパクトが強いため、この「要注意」という扱いが、いつしか「放送禁止」という噂に繋がっていったと考えられます。

なぜ放送禁止の噂が広まったのか?

「要注意歌謡曲」に指定されると、放送局によっては自主的に放送を控える動きが出ることがありました。特に、青少年への影響を考慮する番組や、スポンサーへの配慮が必要な場面では、放送が見送られるケースがあったようです。

このような状況から、「あの曲、最近テレビやラジオで聞かないな」「何か問題があったらしい」といった憶測が広まり、「放送禁止になったらしい」という噂に繋がっていったと考えられます。また、楽曲の持つアンダーグラウンドな雰囲気や、藤圭子の持つ独特の影のあるイメージも、そうした噂を補強する一因となったのかもしれません。

情報伝達手段が限られていた時代背景も影響しています。現在のようにインターネットで簡単に情報を確認できないため、一度広まった噂が訂正されにくい状況がありました。

現在『夢は夜ひらく』は放送されている?

「要注意歌謡曲指定制度」は1983年(昭和58年)に事実上廃止され、1987年(昭和62年)には完全に撤廃されました。そのため、現在『夢は夜ひらく』が制度上の理由で放送できないということはありません。

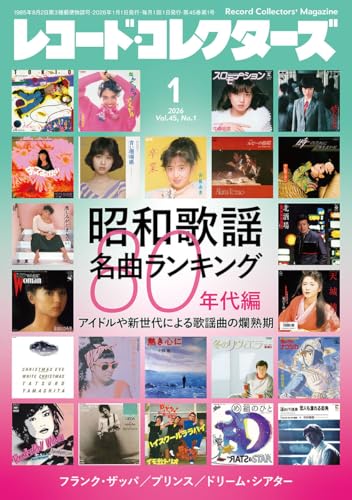

実際に、テレビの歌番組や特集、ラジオなどで『夢は夜ひらく』が放送される機会はあります。特に、昭和歌謡の特集などでは、藤圭子の代表曲として紹介されることも少なくありません。CDや音楽配信サービスでも、もちろん聴くことができます。

ただし、放送局や番組の判断によっては、歌詞の内容などを考慮して放送が控えられたり、時間帯が配慮されたりする可能性はゼロではありません。しかし、それは「放送禁止」だからではなく、あくまで個々の番組制作上の判断によるものです。

要注意歌謡曲指定とは?制度の概要と目的

『夢は夜ひらく』が指定されていた「要注意歌謡曲指定制度」とは、具体的にどのようなものだったのでしょうか。この章では、制度が設けられた背景や目的、指定基準、そして廃止に至る経緯を解説します。

- 制度が設けられた背景

- 指定基準とランク分け

- 『夢は夜ひらく』が指定された理由

- 制度の廃止とその影響

制度が設けられた背景

要注意歌謡曲指定制度は、1959年(昭和34年)に日本民間放送連盟(民放連)によって設けられました。当時の社会背景として、戦後の自由な風潮の中で、性的な表現や反社会的な内容を含む楽曲が登場し始めたことが挙げられます。

これらの楽曲が、特に青少年に与える影響を懸念する声や、公序良俗を守るべきだという意見が社会的に高まりました。こうした状況を受け、民放連は放送における自主的なガイドラインとして、この制度を制定するに至ったのです。放送局が番組を制作する上での判断基準を示す目的がありました。

指定基準とランク分け

要注意歌謡曲の指定基準は、主に歌詞の内容に基づいていました。具体的には、以下のような点が審査の対象となりました。

- 性的な表現: 露骨な性描写や、性的な行為を暗示する歌詞。

- 暴力的な表現: 犯罪行為を助長したり、肯定したりするような歌詞。

- 反社会的な内容: 法律や社会規範に反する行為を描写したり、推奨したりする歌詞。

- 差別的な表現: 特定の個人や集団に対する差別や偏見を助長する歌詞。

- その他: 青少年の健全な育成を阻害する可能性のある内容や、社会的に著しく不快感を与える内容など。

指定された楽曲は、その内容の度合いに応じてランク分けされることもありました。例えば、「放送禁止」に相当する最も厳しいランクから、「旋律は使用可」「特定時間帯以外は放送可」「要注意(放送に注意が必要)」といった複数の段階がありました。『夢は夜ひらく』は、この中の「要注意」に分類されていたと考えられています。

『夢は夜ひらく』が指定された理由

『夢は夜ひらく』が要注意歌謡曲に指定された具体的な理由は、公式には発表されていません。しかし、一般的にはその歌詞の内容が主な理由だと考えられています。

特に、「十五、十六、十七と私の人生暗かった」「昨日マー坊 今日トミー 明日はジョージかケン坊か」といったフレーズが、退廃的、刹那的、あるいは非行を想起させると解釈された可能性があります。また、楽曲全体の持つ暗い雰囲気や、社会の底辺で生きる女性の心情を描いた世界観が、当時の社会通念に照らして「青少年に悪影響を与える」「公序良俗に反する」と判断されたのかもしれません。

藤圭子の持つ独特の翳りのあるイメージと相まって、楽曲がよりネガティブな印象を与えた可能性も指摘されています。

制度の廃止とその影響

要注意歌謡曲指定制度は、時代の変化とともにその役割を終え、1983年(昭和58年)に民放連の内部委員会「放送音楽基準」が廃止されたことで事実上効力を失い、1987年(昭和62年)には完全に廃止されました。

廃止に至った背景には、表現の自由を尊重する考え方の広まりや、社会の価値観の多様化があります。また、指定基準の曖昧さや、運用における恣意性への批判も高まっていました。何をもって「青少年に悪影響」とするのか、その判断基準が時代や担当者によって揺れ動く可能性があったのです。

制度の廃止により、楽曲の放送に関する判断は、より各放送局や番組制作者の自主性に委ねられることになりました。これにより、かつて指定されていた楽曲も、現在では比較的自由に放送されるようになっています。しかし、この制度が日本のポピュラー音楽史、特に放送と表現の自由を考える上で、重要な意味を持っていたことは間違いありません。

『夢は夜ひらく』の歌詞の意味を深く読み解く

『夢は夜ひらく』が多くの人の心を掴み、また一方で要注意歌謡曲に指定される要因ともなったその歌詞には、どのような意味が込められているのでしょうか。この章では、楽曲の世界観や印象的なフレーズを解釈していきます。

- 楽曲全体のテーマと世界観

- 印象的なフレーズの解釈

- 園まり版との歌詞の違い

楽曲全体のテーマと世界観

『夢は夜ひらく』は、社会の片隅で、夜の世界に生きる女性の孤独や諦念、そして僅かな希望を描いた楽曲と言えるでしょう。歌詞全体に漂うのは、暗い過去や満たされない現状への嘆き、そして未来への漠然とした不安です。

「夢」というタイトルとは裏腹に、歌われているのは決して明るい希望ではありません。むしろ、叶わぬ夢、あるいは夜にしか見ることのできない儚い夢といったニュアンスが強く感じられます。「夜ひらく」という言葉も、夜の世界でしか生きられない、あるいは夜にしか心が解放されない主人公の境遇を象徴しているようです。

しかし、単なる絶望の歌ではなく、どこか突き放したような強さや、現状を受け入れながらも生き抜こうとする逞しさも感じられます。その複雑な感情の機微が、聴く者の心に深く響く要因となっているのかもしれません。

印象的なフレーズの解釈

特に印象に残るフレーズについて、その意味するところを考えてみましょう。

「十五、十六、十七と私の人生暗かった」

この冒頭のフレーズは、主人公の過去、特に多感な少女時代の経験が、決して幸せなものではなかったことを端的に示しています。具体的な出来事は語られませんが、「暗かった」という一言に、辛い経験や満たされなかった思いが集約されています。この強烈な自己規定が、楽曲全体のトーンを決定づけています。この部分が、当時の価値観では若者の非行や暗い青春を連想させ、問題視された可能性も考えられます。

「昨日マー坊 今日トミー 明日はジョージかケン坊か」

この部分は、主人公が日替わりで男性と関係を持っているかのような、刹那的な生き方を暗示しています。「マー坊」「トミー」「ジョージ」「ケン坊」といった名前は、特定の個人を指すというよりは、次々と現れては消えていく男性たちの象徴と解釈できます。ここにも、安定した愛情や人間関係を築けず、刹那的な関係に身を委ねるしかない主人公の空虚さや投げやりな心情が表れています。このフレーズも、奔放な人間関係を想起させるとして、要注意指定の一因となった可能性があります。

「馬鹿な女と嗤うがいいさ」

世間からの冷たい視線や嘲笑を予期しつつも、それを半ば開き直って受け入れているようなフレーズです。「嗤うがいいさ」という言葉には、諦めと同時に、他人の評価に左右されずに自分の生き方を選び取ろうとする、ある種の矜持のようなものも感じられます。社会の規範からはみ出して生きる者の孤独と強さが滲み出ています。

「どうせ私は夜咲く花よ」

自らを「夜咲く花」に喩えることで、夜の世界でしか輝けない、あるいは日陰の存在であるという自己認識を示しています。美しさや儚さと同時に、どこか後ろめたさや哀愁を漂わせる表現です。「どうせ」という言葉には、諦めや自嘲の響きがありますが、それでもなお咲こうとする生命力のようなものも感じさせます。この自己規定も、楽曲の持つ独特の雰囲気を醸成しています。

園まり版との歌詞の違い

『夢は夜ひらく』は、藤圭子版が最も有名ですが、元々は園まりが歌ったバージョンが存在します。園まり版は、藤圭子版とは歌詞が一部異なり、より叙情的で悲恋の歌という側面が強い内容になっています。

例えば、藤圭子版の「昨日マー坊 今日トミー 明日はジョージかケン坊か」にあたる部分は、園まり版では「一人酒場で 飲む酒に」といった表現になっており、男性関係の奔放さを匂わせる部分は希薄です。

藤圭子版の歌詞は、園まり版などの既存の歌詞をベースにしつつ、作詞家の石坂まさをが藤圭子の持つイメージに合わせてより強い情念やアンダーグラウンドな雰囲気を加えたものとされています。この改変によって、楽曲はより強烈な個性を放つこととなり、大ヒットに繋がりましたが、同時に要注意歌謡曲に指定される要因も生み出したと言えるかもしれません。

『夢は夜ひらく』誕生の背景と藤圭子

この名曲はどのようにして生まれ、藤圭子という歌手と結びついていったのでしょうか。楽曲の誕生秘話と、藤圭子のデビュー当時の状況について見ていきましょう。

- 作詞・作曲者について

- 藤圭子のデビューとヒット

- 楽曲と藤圭子のイメージの結びつき

作詞・作曲者について

『夢は夜ひらく』の作曲は曽根幸一です。彼は多くの演歌・歌謡曲を手がけた作曲家として知られています。

一方、作詞は、藤圭子版に関しては石坂まさをとクレジットされることが多いですが、その経緯は少し複雑です。元々、このメロディには様々な歌詞がつけられて歌われていました。園まり版の作詞は、万里村ゆき子、富田清吾、会田有志の共作とされています。

藤圭子が歌うにあたり、石坂まさをが新たに歌詞を書き下ろした、あるいは既存の歌詞を大幅に改変したとされています。彼の書いた歌詞が、藤圭子のキャラクターと見事に合致し、楽曲を大ヒットへと導きました。石坂まさをもまた、藤圭子の才能を見出し、育て上げた人物として知られています。

藤圭子のデビューとヒット

藤圭子は、1969年(昭和44年)に「新宿の女」でデビューしました。当時としては珍しい、ドスの効いた低い声と、人生の陰りを歌う独特の雰囲気で、瞬く間にスターダムにのし上がります。

翌1970年(昭和45年)に発売された『圭子の夢は夜ひらく』(アルバム『新宿の女』収録、後にシングルカット)は、彼女の最大のヒット曲となりました。この曲を含むファーストアルバム『新宿の女』とセカンドアルバム『女のブルース』は、オリコンアルバムチャートで合計42週連続1位という空前絶後の記録を打ち立て、当時の音楽界に衝撃を与えました。

彼女の歌声と楽曲の世界観は、高度経済成長期の影の部分や、社会の底辺で生きる人々の心情を代弁するかのように受け止められ、多くの人々の共感を呼びました。

楽曲と藤圭子のイメージの結びつき

『夢は夜ひらく』のヒットは、藤圭子の「不幸」「影」「怨念」といったパブリックイメージを決定づけることにもなりました。彼女自身の生い立ち(浪曲師の父、盲目の母との貧しい旅回り生活など)も相まって、楽曲で歌われる世界と彼女自身が重ね合わせて捉えられることが多かったのです。

インタビューなどで見せる寡黙で翳りのある雰囲気も、そのイメージを補強しました。楽曲の持つ暗さや退廃的な響きと、藤圭子自身の持つミステリアスな魅力が一体となり、唯一無二の存在感を放っていました。

この強烈なイメージは、彼女をスターにした一方で、後の活動においては足枷となる側面もあったかもしれません。『夢は夜ひらく』と藤圭子の関係は、日本の歌謡史において、楽曲と歌手のイメージが分かちがたく結びついた象徴的な例と言えるでしょう。

多くのアーティストにカバーされる『夢は夜ひらく』

『夢は夜ひらく』は、藤圭子のオリジナルヒット以降も、世代やジャンルを超えて多くのアーティストにカバーされ続けています。この章では、代表的なカバーとその魅力について紹介します。

- 代表的なカバーアーティストとバージョン

- カバーされる理由とその魅力

代表的なカバーアーティストとバージョン

数多くのカバーが存在しますが、特に有名なものをいくつかご紹介します。

三上寛

フォークシンガーの三上寛によるカバーは、原曲とは全く異なるアプローチで知られています。彼の叫ぶような歌唱とアコースティックギターによる演奏は、楽曲の持つ怨念や情念をより剥き出しにしたような、強烈なインパクトを与えます。アングラ文化を象徴するような、伝説的なカバーの一つです。

ちあきなおみ

圧倒的な歌唱力を持つちあきなおみも、『夢は夜ひらく』をカバーしています。彼女の表現力豊かな歌声は、歌詞の持つ哀愁や孤独感を深く掘り下げ、聴く者の心に沁み入ります。藤圭子版とはまた違った、大人の女性の情感を感じさせるカバーです。

梶芽衣子

映画『女囚さそり』シリーズで知られる女優・歌手の梶芽衣子も、同映画の主題歌『怨み節』のカップリングなどで『夢は夜ひらく』をカバーしています。彼女の持つクールで凄みのある雰囲気と楽曲がマッチし、独特の世界観を生み出しています。「さそり」のイメージとも重なり、強い意志と孤独を感じさせるバージョンです。

宇多田ヒカル

藤圭子の娘である宇多田ヒカルも、自身のライブなどで『夢は夜ひらく』を歌っています。母親譲りの情感豊かな歌声で、原曲へのリスペクトを込めて歌われるこの曲は、多くのファンにとって特別な意味を持っています。彼女ならではの現代的な感性も加わり、新たな魅力を引き出しています。

その他(園まり、緑川アコなど)

前述の通り、藤圭子版以前にも園まりや緑川アコなどが、異なる歌詞でこのメロディを歌っています。これらのバージョンを聴き比べることで、楽曲が持つ多様な側面や、時代による解釈の違いなどを感じることができます。

この他にも、様々なジャンルのアーティストによってカバーされており、楽曲の持つ普遍的な魅力を示しています。

カバーされる理由とその魅力

『夢は夜ひらく』がこれほどまでに多くのアーティストにカバーされ続ける理由は、どこにあるのでしょうか。

一つは、メロディの美しさと歌詞の持つ力強さです。一度聴いたら忘れられない印象的なメロディラインと、人間の根源的な感情(孤独、諦念、怒り、切なさなど)を揺さぶる歌詞は、時代を超えて共感を呼びます。

また、楽曲の世界観が非常に深く、歌い手によって様々な解釈や表現が可能であることも大きな理由でしょう。藤圭子の情念的な歌唱、三上寛の叫び、ちあきなおみの情感、梶芽衣子の凄み、宇多田ヒカルのリスペクトなど、歌い手の個性によって全く異なる表情を見せるのです。

さらに、昭和という時代を象徴する楽曲としての側面もあります。高度経済成長期の光と影、社会の片隅で生きる人々の思いといった、特定の時代性を帯びながらも、現代にも通じる普遍的なテーマを持っている点が、多くのアーティストを惹きつけるのかもしれません。

このように、『夢は夜ひらく』は、その音楽的な完成度の高さと、多様な解釈を許容する懐の深さによって、今なお多くの人々に愛され、歌い継がれている名曲なのです。

よくある質問

『夢は夜ひらく』や藤圭子に関して、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。

『夢は夜ひらく』の作詞者は誰ですか?

藤圭子版の『夢は夜ひらく』の作詞者としてクレジットされているのは石坂まさをです。ただし、元になった園まり版などの歌詞は、万里村ゆき子、富田清吾、会田有志などの共作とされています。

『夢は夜ひらく』の作曲者は誰ですか?

作曲者は曽根幸一です。

藤圭子の『夢は夜ひらく』は何年に発売されましたか?

藤圭子の歌う『圭子の夢は夜ひらく』は、1970年(昭和45年)4月25日にシングルとして発売されました。それ以前に、同年の3月5日に発売されたファーストアルバム『新宿の女』にも収録されています。

『夢は夜ひらく』は何の主題歌ですか?

藤圭子の『夢は夜ひらく』は、特定の映画やドラマの主題歌として作られたわけではありません。しかし、そのインパクトの強さから、後に様々な映像作品などで使用されることがあります。例えば、梶芽衣子版は映画『女囚701号/さそり』の挿入歌として使われました。

要注意歌謡曲指定を受けた他の曲はありますか?

はい、多数あります。例えば、つボイノリオの『金太の大冒険』、なぎら健壱の『悲惨な戦い』、泉谷しげるの『黒いカバン』などが有名です。指定理由は様々で、性的な表現、反社会的な内容、過激な言葉遣いなどが挙げられます。

藤圭子の他の代表曲は何ですか?

『夢は夜ひらく』以外にも、藤圭子には多くのヒット曲があります。デビュー曲の『新宿の女』、『女のブルース』、『圭子の夢は夜ひらく』、『命預けます』などが特に有名です。これらの曲は、彼女の初期のヒットを支え、独特の世界観を確立しました。

まとめ

本記事では、藤圭子の名曲『夢は夜ひらく』が「放送禁止」と噂される真相について解説しました。最後に、記事の要点をまとめます。

- 『夢は夜ひらく』は「放送禁止」ではなく「要注意歌謡曲」に指定されていた。

- 要注意歌謡曲指定制度は、民放連が定めた放送上の自主ガイドラインだった。

- 指定理由は主に歌詞の内容(退廃的、刹那的)と考えられている。

- 制度は1987年に完全に廃止され、現在は放送可能である。

- 「放送禁止」の噂は、「要注意」という扱いから広まった可能性がある。

- 歌詞は、夜の世界に生きる女性の孤独や諦念、僅かな希望を描いている。

- 「十五、十六、十七と~」「昨日マー坊~」などのフレーズが印象的。

- 藤圭子版の歌詞は石坂まさを、作曲は曽根幸一による。

- 園まり版など、異なる歌詞のバージョンも存在する。

- 藤圭子は1969年デビュー、翌年に『夢は夜ひらく』が大ヒットした。

- 楽曲は藤圭子の「影」のイメージと強く結びついている。

- 三上寛、ちあきなおみ、梶芽衣子、宇多田ヒカルなど多くの歌手がカバー。

- カバーされる理由は、メロディと歌詞の力、解釈の多様性にある。

- 昭和を象徴する楽曲の一つとして、今も愛され歌い継がれている。

- 藤圭子の他の代表曲に『新宿の女』『女のブルース』などがある。

新着記事