「パソコンの動作が遅くなってきた…」「最新のゲームを快適にプレイしたい!」そんな悩みを解決する手段の一つが、パソコンパーツの交換です。しかし、パーツ交換は専門知識が必要で、初心者にはハードルが高いと感じるかもしれません。本記事では、パソコンパーツ交換で気をつけるべきことを、初心者にも分かりやすく徹底解説します。この記事を読めば、パーツ交換の不安を解消し、安全かつ確実にパソコンをアップグレードできるようになるでしょう。

パソコンパーツ交換前に押さえておくべき基本

パソコンのパーツ交換は、車の部品交換のように、古くなったり性能が不足したりした部品を新しいものに取り替えることで、パソコン全体の性能を向上させる作業です。しかし、ただ交換すれば良いというわけではありません。パーツ同士の相性や規格、作業中の静電気など、いくつかの重要な注意点があります。これらを怠ると、パーツが破損したり、最悪の場合パソコンが起動しなくなったりする可能性も。まずは、パーツ交換に臨む上での基本的な心構えと、代表的な交換可能パーツについて理解を深めましょう。

この章では、以下の項目について解説します。

- パーツ交換のメリット・デメリット

- 代表的な交換可能パーツとその役割

- パーツ交換に必要な道具

パーツ交換のメリット・デメリット

パソコンのパーツ交換には、多くのメリットがありますが、同時にいくつかのデメリットも存在します。メリットとしては、自分の目的に合わせてパソコンの性能をピンポイントで強化できる点が挙げられます。例えば、ゲームのグラフィック性能を上げたい場合はグラフィックボードを、処理速度を向上させたい場合はCPUやメモリを交換するといった具合です。また、故障したパーツだけを交換できるため、パソコン全体を買い替えるよりも費用を抑えられる場合があります。

一方、デメリットとしては、パーツ選定や交換作業にはある程度の知識と技術が必要となる点が挙げられます。パーツの互換性を確認せずに購入してしまうと、取り付けられなかったり、正常に動作しなかったりする可能性があります。また、作業中に誤って他のパーツを破損させてしまうリスクもゼロではありません。さらに、メーカー製のパソコンの場合、パーツ交換を行うとメーカー保証の対象外となることが一般的です。これらのメリット・デメリットを理解した上で、パーツ交換を行うかどうかを判断しましょう。

代表的な交換可能パーツとその役割

パソコンは様々なパーツで構成されていますが、その中でも交換によって性能向上が期待できる代表的なパーツは以下の通りです。

- CPU(中央演算処理装置): パソコンの頭脳とも言えるパーツで、全体の処理速度に大きく影響します。

- メモリ: 作業中のデータを一時的に保存する場所で、容量が大きいほど複数のソフトを同時に快適に動かせます。

- ストレージ(SSD/HDD): OSやアプリケーション、データを保存するパーツです。HDDからSSDに交換すると、起動速度や読み書き速度が劇的に向上します。

- グラフィックボード: 映像処理を担当するパーツで、特に3Dゲームや動画編集など、グラフィック性能を要求される作業に影響します。

- マザーボード: CPUやメモリなど、各パーツを接続するための基盤となるパーツです。

- 電源ユニット: 各パーツに電力を供給するパーツで、高性能なパーツ構成にする場合は、より大容量な電源ユニットが必要になることがあります。

これらのパーツは、それぞれ役割が異なり、交換することで得られる効果も異なります。自分のパソコンのどこに不満があるのか、どの性能を向上させたいのかを明確にし、適切なパーツを選ぶことが重要です。

パーツ交換に必要な道具

パソコンのパーツ交換作業を安全かつスムーズに進めるためには、適切な道具を揃えることが不可欠です。最低限、以下の道具は用意しておきましょう。

- ドライバーセット: プラスドライバーが主ですが、ネジのサイズに合わせて数種類あると便利です。先端が磁石になっているものがおすすめです。

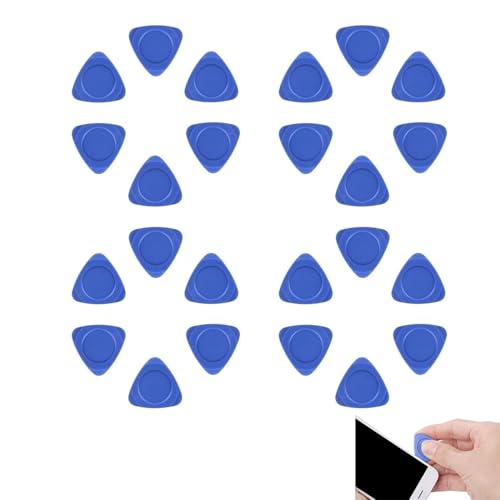

- 静電気対策グッズ: 静電気防止手袋やリストストラップは、パーツを静電気による破損から守るために必須です。

- 結束バンドまたはケーブルタイ: 交換後のケーブル類をまとめるのに役立ちます。エアフローの改善にも繋がります。

- エアダスター: ケース内部やパーツに付着したホコリを取り除くのに使用します。

- 作業用ライト(あれば尚可): PCケース内部は暗いことが多いため、手元を照らすライトがあると作業がしやすくなります。

- パーツケース(あれば尚可): 取り外したネジや小さな部品を失くさないように保管するのに便利です。

これらの道具は、ホームセンターやPCパーツショップ、オンライン通販などで購入できます。特に静電気対策は非常に重要なので、必ず用意するようにしましょう。

【重要】パーツ交換で絶対に気をつけるべきこと

パソコンパーツの交換は、手順を誤るとパーツの破損やデータの消失、最悪の場合はパソコンが起動しなくなるなどのトラブルに見舞われる可能性があります。安全に作業を完了し、快適なパソコンライフを送るために、交換作業中に特に注意すべき点をしっかりと押さえておきましょう。これらの注意点を守ることで、リスクを最小限に抑えることができます。

この章では、以下の項目について解説します。

- 互換性の確認は念入りに

- 静電気対策は万全に

- 電源は完全にオフ&放電作業を忘れずに

- 無理な力は加えない

- ケーブルの接続は慎重に

- ネジの締めすぎに注意

- 作業スペースの確保と整理整頓

互換性の確認は念入りに

パーツ交換で最も重要なのが、購入するパーツと既存のパーツやPCケースとの互換性を確認することです。 例えば、CPUを交換する場合、マザーボードのCPUソケットの形状やチップセットが対応しているかを確認する必要があります。 メモリも同様に、マザーボードが対応する規格(DDR4、DDR5など)や最大容量を確認しなければなりません。 グラフィックボードの場合は、PCケースのサイズに収まるか、電源ユニットの容量が十分か、マザーボードのPCI Expressスロットに対応しているかなどを確認します。 電源ユニットも、PCケースの規格(ATX、SFXなど)に適合しているか、必要なコネクタの種類と数が揃っているかを確認する必要があります。

互換性のないパーツを購入してしまうと、取り付けられないだけでなく、無理に取り付けようとするとパーツを破損させてしまう可能性もあります。各パーツメーカーのウェブサイトや、PCパーツ販売店の情報を参考に、念入りに確認しましょう。

静電気対策は万全に

パソコンの内部パーツは非常にデリケートで、人体に帯電したわずかな静電気でも故障の原因となることがあります。 特に乾燥しやすい冬場は注意が必要です。パーツ交換作業を行う前には、必ず金属製のもの(水道の蛇口や金属製の机など)に触れて、体内の静電気を放電しましょう。 また、作業中は静電気防止手袋やリストストラップを着用することを強く推奨します。 これらを怠ると、高価なパーツが一瞬で使えなくなってしまうこともあり得るので、細心の注意を払いましょう。

電源は完全にオフ&放電作業を忘れずに

パーツ交換作業を始める前には、必ずパソコンの電源を完全にシャットダウンし、電源ケーブルをコンセントから抜いてください。 電源が入ったまま作業を行うと、感電やショートによりパーツを破損させる危険性が非常に高くなります。電源ケーブルを抜いた後も、PC内部のコンデンサなどに電気が残っている場合があるため、電源ボタンを数回押して放電作業を行うとより安全です。 この作業を怠ると、取り返しのつかない事態を招く可能性がありますので、絶対に忘れないようにしましょう。

無理な力は加えない

パーツの取り付けや取り外しの際に、「固くて入らない」「うまく抜けない」と感じても、無理な力を加えるのは禁物です。パーツやコネクタ、スロットには正しい向きやはめ方があります。力任せに作業を進めると、ピンが折れたり、基板が割れたりするなど、パーツを物理的に破損させてしまう可能性があります。特にCPUやメモリ、グラフィックボードの抜き差しは慎重に行いましょう。もしスムーズにいかない場合は、一度手を止めて、マニュアルを確認したり、取り付け方向が間違っていないかなどを再確認したりすることが大切です。焦らず、丁寧な作業を心がけましょう。

ケーブルの接続は慎重に

パーツ交換時には、多くのケーブルを抜き差しすることになります。特にマザーボードに接続する電源ケーブルやデータケーブル、フロントパネルコネクタ(電源スイッチ、LEDランプなど)は、接続場所や向きを間違えると、パソコンが起動しなかったり、パーツが正常に動作しなかったりする原因となります。 作業前にスマートフォンのカメラなどで元の配線を撮影しておくと、後で確認する際に役立ちます。 また、ケーブルを接続する際は、奥までしっかりと差し込まれているかを確認しましょう。中途半端な接続は、接触不良による動作不安定や故障の原因となります。

ネジの締めすぎに注意

PCケースやマザーボード、各種パーツの固定には多くのネジが使われています。ネジを締める際には、緩すぎてもいけませんが、締めすぎにも注意が必要です。 ネジを強く締めすぎると、ネジ穴が破損したり、パーツに余計な圧力がかかって歪んだりする可能性があります。特にマザーボードをPCケースに取り付ける際や、CPUクーラーを固定する際には、均等に少しずつ締めていくように心がけましょう。適切な力加減が分からない場合は、軽く締めてみて、パーツがぐらつかない程度を目安にすると良いでしょう。

作業スペースの確保と整理整頓

パソコンパーツの交換作業は、細かい部品を扱うため、広くて明るい作業スペースを確保することが重要です。作業スペースが狭かったり暗かったりすると、部品を紛失したり、作業中に誤って物を倒してしまったりするリスクが高まります。また、作業前には周囲を整理整頓し、必要な工具やパーツを手の届く範囲に配置しておくと、作業効率が向上し、ミスを防ぐことにも繋がります。床に直接パーツを置くのは避け、帯電防止マットなどを敷くとより安全です。

パーツ別交換時の具体的な注意点

パソコンのパーツ交換は、パーツの種類によって注意すべき点が異なります。ここでは、主要なパーツであるCPU、メモリ、ストレージ、グラフィックボード、マザーボード、電源ユニットを交換する際の具体的な注意点について、より詳しく解説します。これらのポイントを押さえておくことで、各パーツの交換作業をより安全かつ確実に行うことができるでしょう。

この章では、以下の項目について解説します。

- CPU交換時の注意点

- メモリ交換時の注意点

- ストレージ(SSD/HDD)交換時の注意点

- グラフィックボード交換時の注意点

- マザーボード交換時の注意点

- 電源ユニット交換時の注意点

CPU交換時の注意点

CPUの交換は、パソコンの性能向上に大きく貢献しますが、最もデリケートで注意が必要な作業の一つです。 まず、新しいCPUがマザーボードのCPUソケットの規格(例:LGA1700、AM5など)とチップセットに対応しているかを確認します。 対応していないCPUは物理的に取り付けることができません。CPUの取り付け時には、CPUの向き(切り欠きや印の位置)をソケットと正確に合わせ、慎重にソケットに置きます。無理な力を加えるとピンが曲がったり折れたりする可能性があります。

CPUクーラーを取り外す際や取り付ける際も注意が必要です。特にグリスの塗り忘れや塗りすぎは、CPUの冷却効率を低下させ、最悪の場合CPUの故障に繋がります。 古いグリスはきれいに拭き取り、新しいグリスを適量塗布しましょう。また、CPU交換後はBIOS(UEFI)の設定が必要になる場合や、OSの再認証が必要になることがあります。

メモリ交換時の注意点

メモリの交換や増設は、比較的簡単な作業ですが、いくつかの注意点があります。 まず、マザーボードが対応しているメモリの規格(DDR4、DDR5など)、速度、最大容量を確認します。 異なる規格のメモリは使用できません。メモリを取り付ける際は、メモリスロットの左右にあるラッチ(留め具)を開き、メモリの切り欠きとスロットの突起を合わせて、両端を均等に押し込みます。カチッと音がしてラッチが閉まれば正しく装着されています。

メモリの金色の端子部分には直接触れないように注意しましょう。皮脂や汚れが付着すると接触不良の原因となることがあります。 また、2枚以上のメモリを取り付ける場合は、デュアルチャネルなどの効果を最大限に活かすために、マザーボードのマニュアルで推奨されているスロットの組み合わせを確認することが重要です。静電気対策も忘れずに行いましょう。

ストレージ(SSD/HDD)交換時の注意点

ストレージ(SSDやHDD)の交換は、起動ドライブを交換する場合とデータドライブを交換する場合で手順が異なります。起動ドライブを交換する場合は、OSの再インストールまたはクローン作成が必要になります。 OSの再インストールには、インストールメディア(USBメモリやDVD)とプロダクトキーが必要です。クローン作成は、既存の環境をそのまま新しいストレージに移行できますが、専用のソフトや機器が必要になる場合があります。

新しいストレージを取り付ける際には、SATAケーブル(データ転送用)と電源ケーブルを正しく接続します。ケーブルの接続が緩いと認識されない原因になります。また、HDDは衝撃に弱いため、取り扱いには十分注意してください。SSDはHDDに比べて衝撃には強いですが、静電気には注意が必要です。交換後は、BIOS(UEFI)で起動順位が正しく設定されているかを確認しましょう。

グラフィックボード交換時の注意点

グラフィックボードの交換は、ゲーミングPCの性能向上などでよく行われます。 まず、新しいグラフィックボードがPCケースのサイズに収まるか、マザーボードのPCI Expressスロットの規格と互換性があるかを確認します。 また、高性能なグラフィックボードは消費電力が大きいため、電源ユニットの容量が十分であること、必要な補助電源コネクタがあることを確認する必要があります。

交換作業前には、既存のグラフィックドライバをアンインストールしておくことを推奨します。 グラフィックボードを取り外す際は、PCI Expressスロットのロックレバーを解除し、慎重に引き抜きます。新しいグラフィックボードを取り付ける際も、スロットにしっかりと奥まで差し込み、補助電源コネクタを接続します。 交換後は、新しいグラフィックドライバをインストールし、正常に動作するか確認しましょう。

マザーボード交換時の注意点

マザーボードの交換は、最も大掛かりで複雑な作業の一つです。 CPU、メモリ、ストレージ、グラフィックボードなど、ほぼ全てのパーツを取り外し、新しいマザーボードに再度取り付ける必要があります。そのため、各パーツの取り付け方を正確に把握しておく必要があります。新しいマザーボードを選ぶ際には、CPUソケット、チップセット、メモリスロットの規格、拡張スロットの種類と数、フォームファクタ(ATX、MicroATXなど)が、既存のパーツやPCケースと互換性があるかを確認することが非常に重要です。

マザーボード交換後は、OSの再インストールが推奨されます。 これは、チップセットドライバなどが大きく変わるため、既存のOS環境では不安定になったり、正常に起動しなかったりする可能性があるためです。 また、Windowsのライセンス認証が再度必要になる場合があります。 特にOEM版のWindowsの場合、マザーボード交換によってライセンスが無効になることがあるため注意が必要です。

電源ユニット交換時の注意点

電源ユニットの交換は、PCの安定動作や将来的なパーツ増設のために重要です。 新しい電源ユニットを選ぶ際には、必要な総ワット数(W)を計算し、余裕を持った容量のものを選ぶことが大切です。 また、PCケースの規格(ATX、SFXなど)に適合しているか、必要なコネクタの種類と数が揃っているかを確認します。 特にグラフィックボード用の補助電源コネクタ(PCIeコネクタ)の数やピン数は重要です。

交換作業では、全てのパーツへの電源ケーブルを正しく接続する必要があります。 ケーブルの接続ミスは、パーツの故障やPCの起動不良に繋がります。 作業前に元の配線を写真に撮っておくと安心です。 また、古い電源ユニットで使用していたモジュラーケーブルを新しい電源ユニットに流用するのは、メーカーやモデルが異なると互換性がなく危険なため、絶対に行わないでください。 交換後は、ケーブル類を結束バンドなどでまとめ、エアフローを妨げないように整理しましょう。

パーツ交換後の確認とトラブルシューティング

無事にパーツ交換作業が完了したと思っても、油断は禁物です。交換後にパソコンが正常に起動し、交換したパーツが正しく認識・動作しているかを確認するまでがパーツ交換の一連の流れです。万が一、トラブルが発生した場合でも、慌てずに対処できるように、一般的な確認事項とトラブルシューティングのポイントを理解しておきましょう。

この章では、以下の項目について解説します。

- BIOS(UEFI)での認識確認

- OS上での動作確認とドライバインストール

- 起動しない・認識しない場合の対処法

- パーツ交換後のOS再インストールについて

BIOS(UEFI)での認識確認

パーツ交換後、最初に確認すべきは、パソコンの電源を入れ、BIOS(UEFI)画面で交換したパーツが正しく認識されているかです。BIOS画面の起動方法はマザーボードメーカーによって異なりますが、通常は電源投入直後に「Delete」キーや「F2」キーなどを連打することで入ることができます。BIOS画面では、CPUの種類やクロック周波数、メモリの容量や速度、接続されているストレージなどが表示されます。ここで交換したパーツの情報が正しく表示されていれば、ハードウェアレベルでは認識されている可能性が高いです。もし認識されていない場合は、ケーブルの接続やパーツの取り付けが正しく行われているか再度確認する必要があります。

OS上での動作確認とドライバインストール

BIOSでパーツが認識されていることを確認したら、次にOSを起動し、OS上でもパーツが正常に動作しているかを確認します。Windowsの場合、デバイスマネージャーを開くと、接続されているハードウェアの一覧と状態を確認できます。ここに「不明なデバイス」や「!」マークが表示されている場合は、ドライバが正しくインストールされていない可能性があります。

特にグラフィックボードやマザーボードのチップセットなどは、専用のドライバをインストールする必要があります。 ドライバは、各パーツメーカーのウェブサイトから最新版をダウンロードしてインストールしましょう。ドライバのインストールが完了したら、ベンチマークソフトなどで負荷をかけて動作の安定性を確認することも有効です。

起動しない・認識しない場合の対処法

パーツ交換後にパソコンが起動しない、またはパーツが認識されないといったトラブルは、残念ながら起こり得ます。 そのような場合は、慌てずに以下の点を確認してみましょう。

- 電源ケーブルや内部のケーブル類が正しく接続されているか:特にマザーボードへのメイン電源コネクタ、CPU補助電源コネクタ、グラフィックボードの補助電源コネクタ、ストレージのSATAケーブルと電源ケーブルなどがしっかりと接続されているか確認します。

- メモリやグラフィックボードがスロットにしっかりと挿さっているか:一度取り外して再度挿し直してみるのも有効です。

- CMOSクリア:マザーボードの設定を初期化することで解決する場合があります。方法はマザーボードのマニュアルを確認してください。

- 最小構成での起動:CPU、メモリ1枚、グラフィックボード(オンボードグラフィックがあればそれでも可)、起動ドライブのみを接続した最小構成で起動を試み、問題の切り分けを行います。

- パーツの相性問題:稀にパーツ同士の相性が原因で正常に動作しないことがあります。この場合は、別のパーツに交換してみるなどの対応が必要になることもあります。

これらの対処法を試しても解決しない場合は、パーツの初期不良や作業中の破損も考えられるため、購入店や専門業者に相談することも検討しましょう。

パーツ交換後のOS再インストールについて

CPUやマザーボードなど、パソコンの根幹に関わるパーツを交換した場合、OSの再インストールが推奨されることがあります。 これは、古いドライバや設定が新しいハードウェアと干渉し、動作が不安定になったり、予期せぬエラーが発生したりするのを防ぐためです。特にマザーボードを交換した場合は、チップセットが大きく変わるため、クリーンインストール(OSを新規にインストールすること)が望ましいでしょう。

OSを再インストールすると、Cドライブのデータは基本的に消えてしまうため、事前に必要なデータのバックアップを必ず取っておきましょう。 また、Windowsのライセンス認証が再度必要になる場合があります。 特にDSP版やOEM版のWindowsの場合、ハードウェア構成の大幅な変更によってライセンスが無効になる可能性もあるため、事前にライセンスの種類を確認しておくことが重要です。

パーツ販売会社の比較と選び方

パソコンパーツを購入する際には、信頼できる販売会社を選ぶことが重要です。品揃えの豊富さ、価格、サポート体制、保証内容などは販売会社によって異なります。ここでは、代表的なPCパーツ販売会社をいくつか紹介し、それぞれの特徴や強みを比較することで、自分に合った販売会社の選び方のポイントを解説します。

この章では、以下の項目について解説します。

- 代表的なPCパーツ販売会社

- 販売会社を選ぶ際の比較ポイント

- オンライン通販と実店舗の違い

代表的なPCパーツ販売会社

日本国内でPCパーツを取り扱っている代表的な販売会社としては、以下のようなところが挙げられます。

- ドスパラ: BTOパソコンでも有名ですが、パーツ販売も充実しています。全国に店舗があり、オンラインショップも展開しています。初心者向けのサポートも手厚いのが特徴です。

- パソコン工房: こちらもBTOパソコンとパーツ販売を手掛けており、全国に店舗を展開しています。中古パーツの取り扱いもあります。

- ツクモ (TSUKUMO): 老舗のPCパーツショップで、専門知識豊富なスタッフが多いと評判です。秋葉原などに店舗があり、オンラインショップも充実しています。

- Amazon: 幅広い品揃えと価格の安さが魅力です。レビューも豊富なので、パーツ選びの参考になります。ただし、出品者によってはサポート体制が異なる場合があるので注意が必要です。

- 価格.com: 様々なオンラインショップの価格を比較できるため、最安値を見つけやすいのが特徴です。ただし、直接販売しているわけではないため、購入先のショップの信頼性を確認する必要があります。

- ソフマップ: 新品だけでなく中古PCパーツも豊富に取り扱っており、掘り出し物が見つかることもあります。

- Joshin webショップ: 家電量販店ですが、PCパーツの取り扱いも行っています。

- ケーズデンキ: こちらも家電量販店で、オンラインショップでPCパーツを販売しています。

これらの販売会社は、それぞれ品揃えや価格帯、サポート体制に特色があります。自分のニーズに合った販売会社を選ぶことが大切です。

販売会社を選ぶ際の比較ポイント

PCパーツ販売会社を選ぶ際には、以下のポイントを比較検討すると良いでしょう。

- 品揃え: 自分が欲しいパーツを取り扱っているか、選択肢が豊富かを確認しましょう。特定のメーカーやニッチなパーツを探している場合は、専門性の高いショップが良いかもしれません。

- 価格: 同じパーツでも販売会社によって価格が異なる場合があります。複数のショップを比較して、適正な価格で購入できるようにしましょう。ただし、安さだけで選ぶのではなく、後述するサポートや保証も考慮に入れることが重要です。

- サポート体制: パーツの選び方や取り付け方法について相談できるか、初期不良や故障時の対応はどうかなど、サポート体制の充実度は重要なポイントです。特に初心者の方は、サポートが手厚いショップを選ぶと安心です。

- 保証内容と期間: パーツにはメーカー保証が付いていますが、ショップ独自の延長保証や相性保証などを提供している場合もあります。保証内容や期間をしっかりと確認しましょう。

- 送料・支払い方法: オンライン通販の場合は、送料や利用できる支払い方法も確認しておきましょう。

- レビュー・評判: 実際に利用した人のレビューや評判は、ショップの信頼性を判断する上で参考になります。

これらのポイントを総合的に比較し、自分にとって最適な販売会社を選びましょう。

オンライン通販と実店舗の違い

PCパーツの購入方法には、大きく分けてオンライン通販と実店舗の2つがあります。それぞれにメリットとデメリットがあるため、自分の状況や好みに合わせて選びましょう。

オンライン通販のメリット・デメリット

- メリット:

- 品揃えが非常に豊富で、実店舗では見つからないようなパーツも見つけやすい。

- 価格競争が激しいため、比較的安価に購入できる場合が多い。

- 自宅にいながら手軽に注文できる。

- レビューや比較サイトで情報を集めやすい。

- デメリット:

- 実際にパーツを見て触って選ぶことができない。

- 配送に時間がかかる場合がある。

- 初期不良や返品時の手続きが煩雑な場合がある。

- 対面でのサポートを受けにくい。

実店舗のメリット・デメリット

- メリット:

- 実際にパーツを見て、触って確認できる。

- 店員に直接相談したり、アドバイスを受けたりできる。

- 購入後すぐに持ち帰ることができる。

- 初期不良やトラブル時に相談しやすい。

- デメリット:

- オンライン通販に比べて品揃えが限られる場合がある。

- 価格がオンライン通販よりも高めな傾向がある。

- 店舗まで足を運ぶ必要がある。

どちらが良いかは一概には言えませんが、初心者の方や直接相談したいことがある場合は実店舗、価格や品揃えを重視するならオンライン通販といった選択が考えられます。

よくある質問

Q1: パソコンのパーツ交換は初心者でもできますか?

A1: はい、適切な知識と手順を学べば初心者でも可能です。本記事で解説しているような注意点を守り、慎重に作業を行えば、多くの場合成功します。最初はメモリやストレージの交換など、比較的簡単なものから挑戦してみるのがおすすめです。不安な場合は、専門業者に依頼することも検討しましょう。

Q2: パーツ交換でパソコンが起動しなくなったらどうすればいいですか?

A2: まずは慌てずに、ケーブルの接続が正しいか、パーツがしっかりとスロットに挿さっているかなどを再確認してください。 それでも起動しない場合は、CMOSクリアを試したり、最小構成で起動してみたりするなどのトラブルシューティングを行います。それでも解決しない場合は、パーツの初期不良や相性問題、あるいは作業中に誤って他のパーツを破損させてしまった可能性も考えられるため、購入店や専門業者に相談することをおすすめします。

Q3: 交換した古いパーツはどうすればいいですか?

A3: 古いパーツの処分方法はいくつかあります。まだ使えるパーツであれば、中古PCパーツとして買い取ってくれる業者や、フリマアプリなどで売却できる場合があります。故障しているパーツや価値のないパーツは、自治体のルールに従って適切に廃棄してください。パソコン専門の回収業者に依頼する方法もあります。

Q4: パーツ交換の費用はどれくらいかかりますか?

A4: 交換するパーツの種類や性能によって費用は大きく異なります。例えば、メモリであれば数千円から数万円、高性能なグラフィックボードやCPUになると数万円から十数万円以上することもあります。事前に予算を決め、必要な性能と価格のバランスを考えてパーツを選ぶことが大切です。自分で交換する場合はパーツ代のみですが、業者に依頼する場合は作業工賃が別途かかります。

Q5: メーカー製パソコンのパーツ交換は保証対象外になりますか?

A5: はい、一般的にメーカー製パソコンのパーツ交換(特にユーザー自身による分解を伴うもの)は、メーカー保証の対象外となることが多いです。 パーツ交換を行う前に、お使いのパソコンの保証規定を必ず確認してください。保証期間内であっても、自己責任での作業となることを理解しておく必要があります。

Q6: ノートパソコンのパーツ交換はできますか?

A6: ノートパソコンの場合、デスクトップパソコンに比べてパーツ交換の難易度が高く、交換できるパーツも限られています。一般的に交換可能なのはメモリやストレージ(HDD/SSD)くらいで、CPUやグラフィックボードはマザーボードに直接はんだ付けされていることが多く、交換は非常に困難または不可能です。 また、分解自体が難しい機種も多いため、ノートパソコンのパーツ交換は上級者向けと言えるでしょう。

Q7: パーツの相性問題とは何ですか?どうすれば避けられますか?

A7: パーツの相性問題とは、個々のパーツは正常に動作するにもかかわらず、特定の組み合わせで使うと正常に動作しない現象のことです。 これは非常に稀なケースですが、発生すると原因究明が難しいことがあります。相性問題を完全に避けることは難しいですが、実績のあるメーカーのパーツを選んだり、購入前にインターネットで同じ構成のレビューを探したりすることで、リスクをある程度低減できます。また、一部のPCパーツショップでは「相性保証」というサービスを提供している場合もあります。

Q8: CPUグリスはどれくらいの頻度で塗り替えるべきですか?

A8: CPUグリスは時間とともに劣化し、冷却性能が低下するため、定期的な塗り替えが推奨されます。一般的には、2~3年に一度程度の塗り替えが目安とされていますが、パソコンの使用状況やCPUの発熱量によっても異なります。CPUの温度が以前よりも高くなったと感じたら、グリスの劣化を疑ってみるのも良いでしょう。CPU交換時やCPUクーラーの清掃時には、必ず新しいグリスを塗り直しましょう。

Q9: OSの再インストールは必ず必要ですか?

A9: CPUやマザーボードといった主要パーツを交換した場合、OSの再インストールが推奨されます。 これは、ドライバの不整合などによるシステムの不安定化を防ぐためです。メモリやストレージ(データドライブとして)、グラフィックボードの交換程度であれば、必ずしもOSの再インストールは必要ありませんが、動作が不安定な場合は再インストールを検討する価値があります。OSを再インストールする際は、必ずデータのバックアップを取っておきましょう。

Q10: 静電気対策で特に気をつけるべきことは何ですか?

A10: 静電気はPCパーツにとって大敵です。 作業前には必ず金属製のドアノブなどに触れて体内の静電気を放電してください。 作業中は静電気防止手袋やリストストラップを着用することを強く推奨します。 また、カーペットの上など静電気が発生しやすい場所での作業は避け、服装も化学繊維のものは避けるようにしましょう。 特に乾燥しやすい冬場は、加湿器などで湿度を保つことも有効です。

まとめ

- パーツ交換はPC性能向上の有効な手段。

- メリット・デメリットを理解することが重要。

- 代表的な交換パーツはCPU、メモリ、ストレージ等。

- 作業にはドライバーや静電気対策グッズが必須。

- 互換性の確認は最も重要な注意点。

- 静電気対策を怠るとパーツ破損の恐れ。

- 作業前は必ず電源オフと放電作業を。

- 無理な力は加えず慎重に作業する。

- ケーブル接続は向きと奥まで確実に。

- ネジの締めすぎはパーツ破損の原因に。

- CPU交換時はソケットとグリスに注意。

- メモリ交換は規格とスロット位置を確認。

- ストレージ交換はOS移行・再インストールを考慮。

- グラボ交換は電源容量とサイズを確認。

- マザーボード交換はOS再インストール推奨。