私たちの目は、世界をありのままに映し出していると思いがちですが、実は時々、見ているものと現実が異なる不思議な体験をすることがあります。それが「錯視」です。この記事では、錯視とは何か、なぜ起こるのかを心理学の視点から解説し、有名な錯視の例を画像付きで紹介します。読み進めるうちに、人間の知覚の奥深さと面白さに気づくはずです。

錯視とは?まずは基本を理解しよう

錯視とは、簡単に言うと「目の錯覚」のことです。視覚に関する情報が、実際とは異なる形で認識される現象を指します。同じ長さの線が違って見えたり、ないはずの色が見えたり、止まっている絵が動いて見えたり…これらはすべて錯視の一種です。単なる間違いではなく、私たちの脳が情報を効率的に処理しようとする過程で生じる、ある意味「正常な」現象と言えます。

この章では、以下の点について解説します。

- 錯視の定義:視覚における錯覚

- なぜ「錯覚」ではなく「錯視」?

- 心理学における錯視の位置づけ

錯視の定義:視覚における錯覚

錯視は、視覚情報を受け取る段階、あるいは脳で解釈する段階で、客観的な対象の性質と、私たちが主観的に感じる性質(知覚)との間にズレが生じる現象です。例えば、物理的には同じ長さの線分でも、周りの図形の影響で長さが異なって見える(ミュラー・リヤー錯視など)のは、典型的な錯視の例と言えるでしょう。重要なのは、これは目の病気や異常ではなく、健康な人にも普遍的に起こるということです。

私たちの脳は、目から入ってくる膨大な情報をすべてそのまま処理しているわけではありません。過去の経験や知識に基づいて、情報を補ったり、解釈したり、効率化したりしています。その過程で、特定のパターンや状況下において、現実とは少し違う認識が生まれることがあるのです。これが錯視の正体であり、私たちの視覚システムが持つ特性の現れとも言えます。

なぜ「錯覚」ではなく「錯視」?

「錯覚」という言葉は、視覚だけでなく、聴覚、触覚、味覚、嗅覚など、五感すべてにおいて生じる「誤った知覚」全般を指す広い概念です。例えば、実際には鳴っていない音が聞こえるように感じる「空耳」は聴覚における錯覚(聴錯覚)です。一方、「錯視」は、その中でも特に「視覚」に限定された錯覚を指す言葉です。

心理学や脳科学の分野では、研究対象を明確にするために、感覚モダリティ(様相)ごとに錯覚を区別することが一般的です。そのため、視覚に関する錯覚については「錯視」という専門用語が用いられます。本記事で扱うのは、この「視覚」における不思議な現象、すなわち「錯視」です。

心理学における錯視の位置づけ

錯視は、心理学、特に「知覚心理学」という分野において非常に重要な研究テーマとされています。知覚心理学は、私たちが外界からの情報をどのように受け取り、解釈し、意味のある経験として認識するのかを探求する学問です。錯視は、普段は意識しない視覚情報処理のメカニズムや、脳の働きを解き明かすための貴重な手がかりを与えてくれます。

なぜ錯視が起こるのかを研究することで、脳がどのように情報を整理し、パターンを認識し、過去の経験から推論を行っているのか、その一端を知ることができます。例えば、特定の錯視がなぜ起こるのかを説明する理論は、そのまま私たちの日常的な視覚体験の仕組みを説明することにも繋がります。錯視は、人間の認知システムの巧妙さと、その限界の両方を教えてくれる興味深い現象なのです。

なぜ起こる?錯視のメカニズムを心理学的に解説

では、なぜ私たちの目や脳は錯視を引き起こすのでしょうか?その原因は一つではなく、目や神経系の生理学的な要因と、経験や知識に基づく心理学的な要因が複雑に関係しています。ここでは、錯視が起こる主なメカニズムを心理学的な視点から掘り下げてみましょう。

この章で解説する主なポイントは以下の通りです。

- 生理学的要因:目や脳の働き

- 心理学的要因:経験や知識の影響

- ゲシュタルト心理学との関連

生理学的要因:目や脳の働き

錯視の一部は、私たちの目(網膜)や、視覚情報を処理する脳の神経回路の仕組みそのものに起因します。例えば、網膜の神経細胞の反応特性によって、色の対比効果(周りの色によって中心の色が違って見える)や明るさの対比(マッハバンドなど)が生じることがあります。これは、神経細胞が隣接する細胞の活動を抑制する「側抑制」という仕組みなどが関わっていると考えられています。

また、目から入った情報は、脳の様々な領域で段階的に処理されます。初期の視覚野では線分の傾きや動きといった基本的な特徴が抽出され、より高次の領域でそれらが統合されて形や物体の認識に至ります。この情報処理の過程における神経活動の特性が、特定の視覚パターンに対して錯視を引き起こす原因となることがあります。例えば、静止画が動いて見える錯視(末梢ドリフト錯視など)は、特定のパターンに対する神経細胞の反応タイミングのズレなどが関与している可能性が指摘されています。

心理学的要因:経験や知識の影響

錯視の多くは、単なる生理学的な要因だけでは説明できず、私たちがこれまでの経験や知識に基づいて世界を解釈しようとする、脳の高度な情報処理(認知プロセス)が深く関わっています。私たちの脳は、目から入ってくる断片的な情報を、過去の経験や文脈と照らし合わせ、最も「ありそうな」解釈を無意識のうちに行っています。これを「トップダウン処理」と呼びます。

例えば、遠くにあるものは小さく見え、近くにあるものは大きく見えるという経験則があります。脳はこの法則を利用して、奥行きの手がかりがある図形(ポンゾ錯視など)を見ると、物理的には同じ長さの線でも、「遠くにあるはず」と解釈された線の方が長く見えるように補正してしまうのです。また、私たちは物体を認識する際に、大きさや色、明るさが照明条件などによって変化しても、それを一定のものとして認識する「恒常性」という性質を持っています。この恒常性が、特定の状況下で錯視を引き起こす原因となることもあります(チェッカーシャドウ錯視など)。脳が行う無意識の「推論」や「仮説生成」が、結果的に錯視を生み出すのです。

ゲシュタルト心理学との関連

錯視を理解する上で、ゲシュタルト心理学の考え方は非常に重要です。ゲシュタルト心理学は、「全体は部分の総和以上のものになる」という考えに基づき、私たちがどのようにバラバラな要素を意味のあるまとまり(ゲシュタルト)として認識するのかを探求しました。彼らが提唱した「ゲシュタルト原則(プレグナンツの法則)」は、錯視現象を説明する上で役立ちます。

ゲシュタルト原則には、以下のようなものがあります。

- 近接の要因: 近くにあるもの同士はまとまって見える。

- 類同の要因: 似ているもの同士はまとまって見える。

- 閉合の要因: 途切れている線や形を、閉じた完全な形として認識しようとする。

- 良い連続の要因: 滑らかに連続しているように見える線を一つのまとまりとして認識する。

- 共通運命の要因: 同じ方向に動いているもの同士はまとまって見える。

- 良い形の要因: 最も単純で規則的な、安定した形として認識しようとする。

これらの原則は、私たちが無意識のうちに視覚情報を整理し、効率的に世界を認識するための基本的なルールです。しかし、特定の図形や配置においては、これらの原則が予期せぬ認識、すなわち錯視を引き起こす原因となることがあります。例えば、多義図形(ルビンの壺など)では、「図」と「地」の分化の仕方が複数可能であるため、見え方が反転します。これもゲシュタルト原則が関わる現象の一つです。

【画像で見る】有名な錯視の種類と具体例

錯視には様々な種類があり、それぞれが異なる視覚情報処理の側面を反映しています。ここでは、代表的な錯視を種類別に分類し、具体的な画像例とともに紹介します。実際に画像を見て、自分の目で錯視を体験してみてください。なぜそう見えるのか、心理学的なメカニズムと合わせて考えると、より一層興味深いはずです。

この章で紹介する錯視の種類は以下の通りです。

- 大きさの錯視

- 色の錯視・明るさの錯視

- 形の錯視・歪みの錯視

- 動きの錯視

- 多義図形(反転図形)

- 不可能図形

(※実際のブログ記事では、ここに各錯視の画像と簡単な解説を挿入します。以下はテキストのみで解説例を示します。)

大きさの錯視

物理的な大きさは同じなのに、周りの図形や文脈の影響で大きさが異なって見える錯視です。日常生活でも経験しやすい錯視の一つと言えるでしょう。

- ミュラー・リヤー錯視: 同じ長さの線分の両端に、内向きまたは外向きの矢羽をつけた図形。外向きの矢羽がついた線分の方が長く見えます。部屋の隅(内向き)と建物の出っ張り(外向き)の奥行き知覚に関連する説があります。

- ポンゾ錯視: 収束する2本の線(線路のようなイメージ)の間に、同じ長さの水平線を2本描いた図形。奥(収束点に近い方)にある線分の方が長く見えます。線遠近法の手がかりによる奥行き知覚の補正が原因と考えられています。

- エビングハウス錯視 (ティチェナー錯視): 同じ大きさの中心円を、それぞれ大きな円と小さな円で囲んだ図形。小さな円で囲まれた中心円の方が大きく見えます。周りの要素との相対的な大きさ比較が影響していると考えられます。

- ジャストロー錯視: 同じ形の扇形を2つ、上下にずらして並べた図形。下にある扇形の方が大きく(長く)見えます。形の比較における内側の辺と外側の辺の影響などが考えられています。

色の錯視・明るさの錯視

物理的には同じ色や明るさなのに、周りの色や明るさ、あるいは形の影響で異なって見える錯視です。脳が色や明るさを一定に保とうとする「恒常性」や、神経レベルでの「対比効果」などが関わっています。

- チェッカーシャドウ錯視: チェッカーボード(市松模様)の上に置かれた物体の影によって、物理的には同じ明るさのマスが、全く異なる明るさに見える錯視。脳が影の影響を割り引いて明るさを判断しようとする恒常性が原因とされます。

- マッハバンド: 明るさが段階的に変化する領域の境界部分で、実際よりも明るい帯や暗い帯が見える現象。網膜における神経細胞の側抑制という仕組みが関わっていると考えられています。

- ネオンカラー拡散: 特定の色の線分パターンの中に、実際には存在しない、その色がにじみ出るように見える錯視。脳が形や色を補完しようとする働きが関係している可能性があります。

形の錯視・歪みの錯視

直線が曲がって見えたり、平行な線が傾いて見えたりするなど、図形の形や向きが歪んで知覚される錯視です。特定の角度やパターンに対する視覚システムの反応特性が関わっていると考えられています。

- ツェルナー錯視: 平行な複数の直線に、斜めの短い線を多数描いた図形。平行な直線が傾いて見えます。

- ヘリング錯視: 放射状の背景線の上に、2本の平行な直線を描いた図形。平行な直線が中央で膨らんで見えます。

- フレーザー錯視: 渦巻き状に見えるが、実際には同心円で構成されている図形。背景の細かいパターンが傾きの錯視を生み出し、全体として渦巻きに見せます。「偽りの渦巻き」とも呼ばれます。

動きの錯視

物理的には静止している図形が動いて見えたり、動きの知覚に関連する不思議な現象が起こる錯視です。視覚システムの動き検出メカニズムや、順応効果などが関わっています。

- 静止画が動いて見える錯視 (末梢ドリフト錯視): 特定の輝度コントラストと配置を持つパターン(例:「蛇の回転」)を見ると、静止画なのに図形が動いているように見える錯視。周辺視野での動き信号の誤検出などが原因と考えられています。

- 運動残効 (滝の錯視): 一定方向に動く対象(滝など)をしばらく見つめた後、静止した対象(周りの岩など)を見ると、逆方向に動いて見える現象。特定の動き検出ニューロンが順応(疲労)し、その後の信号バランスが崩れるために起こると考えられています。

多義図形(反転図形)

一つの図形なのに、二つ以上の異なる見え方が可能で、注意の向け方によって見え方が反転する図形です。ゲシュタルト心理学で言う「図」と「地」の分化が、複数の解釈を許容するために起こります。

- ルビンの壺: 白い壺に見えたり、向き合った2人の黒い横顔に見えたりする図形。

- ネッカーの立方体: 立方体の線画で、手前の面が右下に見えたり左上に見えたり、見え方が反転する図形。

- 妻と老婆: 若い女性の横顔に見えたり、老婆の横顔に見えたりする図形。

不可能図形

二次元の平面上には描けるものの、三次元の現実世界では存在し得ない構造を持つ図形です。局所的には矛盾がないように見えても、全体として見ると構造的な破綻が生じています。

- ペンローズの三角形: 3本の四角柱が互いに直角に組み合わさっているように見えるが、全体としてはありえない構造を持つ三角形。

- 悪魔のフォーク (不可能トライデント): 先端が3つに分かれているように見えるが、根元を見ると2本の柱しかないように見える図形。

日常生活やデザインにおける錯視の応用

錯視は、単に心理学的な興味の対象となるだけでなく、私たちの日常生活や様々なデザイン分野で意図的に利用されています。錯視の原理を理解し応用することで、視覚的な効果を高めたり、特定の印象を与えたり、あるいは安全性を向上させたりすることが可能です。

この章では、錯視がどのように応用されているか、具体的な例をいくつか紹介します。

- アートやデザインへの活用

- マーケティングや広告への応用

- 安全や注意喚起への利用

アートやデザインへの活用

錯視は、古くから芸術家やデザイナーたちの創造性を刺激してきました。特に、錯視の効果を積極的に利用した芸術様式として「オプアート(Op Art)」が知られています。オプアートの作品は、幾何学的なパターンや色彩の配置によって、見る人に動きや点滅、歪みなどの錯視的な効果を与え、視覚的な驚きや面白さを提供します。

建築やインテリアデザインの分野でも、錯視は空間の印象を操作するために用いられます。例えば、縦縞の壁紙は部屋を高く見せる効果があり、横縞は部屋を広く見せる効果があります。鏡を効果的に配置することで、空間を広く見せることも錯視の一種と言えるでしょう。ファッションデザインにおいても、服の柄やカッティングによって体型を細く見せたり、特定の部位を強調したりするために、錯視の原理が応用されています。

マーケティングや広告への応用

商品のパッケージデザインや広告、ウェブサイトのデザインなど、マーケティングの分野でも錯視は活用されています。例えば、商品の大きさを実際よりも大きく見せるために、パッケージの形状やグラフィックに工夫を凝らすことがあります。エビングハウス錯視のように、比較対象を小さく見せることで、中心の商品を相対的に大きく見せるテクニックなどが考えられます。

ウェブデザインにおいては、ボタンの色や配置、影の付け方などを工夫することで、クリックしやすそうに見せたり(アフォーダンス)、ユーザーの視線を特定の情報に誘導したりするために、色の対比やゲシュタルト原則などが応用されます。広告においては、意図的に多義図形や隠し絵のような要素を取り入れ、消費者の注意を引きつけ、印象に残るようにする手法も見られます。

安全や注意喚起への利用

錯視は、交通安全や作業現場など、安全確保や注意喚起のためにも利用されています。例えば、カーブの手前の道路に、進行方向に対して垂直な白い線を徐々に間隔を狭めながら描くことで、ドライバーに実際よりも速度が出ているように感じさせ、減速を促す「減速マーキング」があります。これはポンゾ錯視の応用とも言えます。

また、道路上に立体的に見える障害物や横断歩道の絵を描くことで、ドライバーに注意を喚起し、速度を落とさせる試みも行われています。工事現場や危険な場所を示す標識においても、目立つ色(警告色)の組み合わせや、注意を引きやすいデザインが用いられますが、これも視覚的な対比効果などを利用した錯視の応用の一環と考えることができます。

錯視研究の歴史と心理学における意義

錯視現象そのものは古くから知られていましたが、それを科学的に研究し、人間の知覚メカニズムを解明しようとする試みは、主に19世紀後半の心理学の誕生とともに本格化しました。錯視研究は、知覚心理学の発展に大きく貢献し、現在も脳科学など隣接分野との連携を深めながら進められています。

この章では、錯視研究の歴史的な流れと、心理学におけるその重要性について解説します。

- 初期の研究と発展

- 知覚心理学における重要性

- 脳科学との連携

- 錯視研究が解き明かす人間の認知システム

初期の研究と発展

錯視に関する体系的な研究は、19世紀中頃から後半にかけて、物理学者や生理学者、そして初期の心理学者たちによって始められました。ミュラー・リヤー錯視(1889年)、ツェルナー錯視(1860年)、ポンゾ錯視(1911年)など、現在でも有名な多くの錯視がこの時代に発見され、報告されています。当初は、錯視の原因を目の構造や生理学的な要因に求める考え方が主流でした。

20世紀に入ると、ゲシュタルト心理学が登場し、個々の要素ではなく、全体としてのまとまりや構造が知覚において重要であるという視点を提示しました。彼らは、ルビンの壺に代表される多義図形などを通して、知覚における体制化の法則(ゲシュタルト原則)を提唱し、錯視現象の理解に新たな光を当てました。これにより、錯視研究は単なる生理学的な問題だけでなく、高次の認知プロセスとの関連で捉えられるようになりました。

知覚心理学における重要性

錯視は、知覚心理学において、人間の視覚システムがどのように情報を処理し、外界を認識しているのかを探るための「窓」として、非常に重要な役割を果たしてきました。正常な知覚がどのように成り立っているのかを直接調べるのは難しい場合でも、錯視という「通常とは異なる」知覚がなぜ生じるのかを分析することで、その背後にあるメカニズムを推測することができます。

例えば、大きさの恒常性がポンゾ錯視のような現象を引き起こすことを理解すれば、私たちが普段、距離の異なる対象の大きさをどのように認識しているのか、その仕組みの一端が明らかになります。運動残効の研究は、動きを検出する神経メカニズムの存在を示唆します。このように、錯視は知覚に関する理論を検証し、新たな仮説を生み出すための貴重なツールとして、知覚心理学の発展に不可欠な存在であり続けています。

脳科学との連携

近年、fMRI(機能的磁気共鳴画像法)や脳波測定(EEG/MEG)といった脳機能イメージング技術の発展により、錯視が起きているときに脳のどの領域がどのように活動しているのかを直接観察できるようになりました。これにより、錯視研究は心理学的なアプローチだけでなく、神経科学的なアプローチとの融合が進んでいます。

例えば、特定の錯視図形を見ているときの視覚野の活動パターンを調べることで、錯視が生じる神経基盤を具体的に特定しようとする研究が行われています。また、錯視に対する感受性の個人差と、脳構造や機能の個人差との関連を調べる研究なども進められています。心理学的な知見と脳科学的な知見を組み合わせることで、錯視を含む人間の知覚メカニズムのより深い理解が可能になると期待されています。

錯視研究が解き明かす人間の認知システム

錯視研究は、単に視覚の仕組みを解明するだけでなく、より広く人間の認知システム全体の理解にも貢献します。私たちの脳は、限られた情報から最適な解釈を導き出すために、常に推論や予測を行っています。錯視は、その推論プロセスが特定の状況下で「裏目に出る」例と捉えることができます。

錯視の研究を通して、脳がどのように曖昧さを解消し、パターンを認識し、過去の経験を利用して現在の入力を解釈しているのか、その巧妙な戦略を知ることができます。また、錯視が文化や経験によって影響を受ける場合があることも示されており(例えば、ミュラー・リヤー錯視の見え方には文化差があるという報告があります)、認知プロセスにおける生得的な要因と後天的な要因の相互作用を探る上でも重要な手がかりを提供します。錯視は、人間の知覚と思考の不思議さを解き明かす鍵を握っていると言えるでしょう。

よくある質問 (FAQ)

錯視と幻覚の違いは何ですか?

錯視は、実際に存在する対象(刺激)が、客観的な性質とは異なって知覚される現象です。例えば、ミュラー・リヤー錯視では、実際に線分が存在しますが、その長さが違って見えます。一方、幻覚は、実際には存在しない対象(刺激)を知覚してしまう現象です。例えば、誰もいないのに人の声が聞こえる(幻聴)や、何もないところに虫が見える(幻視)などが幻覚にあたります。錯視は健康な人にも起こる普遍的な現象ですが、幻覚は精神疾患や薬物、極度の疲労など特定の条件下で現れることが多いとされています。

錯視は誰にでも起こるのですか?個人差はありますか?

基本的な錯視の多くは、人間の視覚システムに共通する特性に基づいているため、基本的には誰にでも起こり得ます。しかし、錯視の「かかりやすさ」には個人差があることも知られています。年齢、文化、経験、注意の状態、さらには特定の認知特性(例えば、自閉スペクトラム症の人は一部の錯視にかかりにくいという報告もあります)などが、錯視の見え方に影響を与える可能性があります。例えば、特定の環境で育った人は、奥行きの手がかりに対する感受性が異なり、ミュラー・リヤー錯視などの見え方が変わることが示唆されています。

錯視は訓練で克服できますか?

錯視の多くは、脳の自動的・無意識的な情報処理プロセスに起因するため、意識的に「錯視に見えないようにしよう」と努力しても、完全になくすことは難しい場合が多いです。例えば、ミュラー・リヤー錯視の線分の長さが同じだと頭で理解していても、やはり長さが違って見えてしまいます。ただし、特定の錯視図形を繰り返し見たり、その仕組みを理解したりすることで、錯視に対する「驚き」は減るかもしれません。また、一部の錯視(例えば、多義図形の見え方の切り替えなど)は、ある程度意図的にコントロールできるようになる可能性はあります。

錯視を利用した面白いグッズはありますか?

はい、錯視を利用したおもちゃやグッズはたくさんあります。例えば、静止画が動いて見える「スピナー」やカード、見る角度によって絵が変わるレンチキュラー印刷のグッズ、不可能図形をモチーフにしたオブジェやパズルなどがあります。また、錯視の原理を使ったトリックアートの美術館や展示も人気があります。オンラインショップや雑貨店、科学館のミュージアムショップなどで探してみると、面白い錯視グッズが見つかるかもしれません。

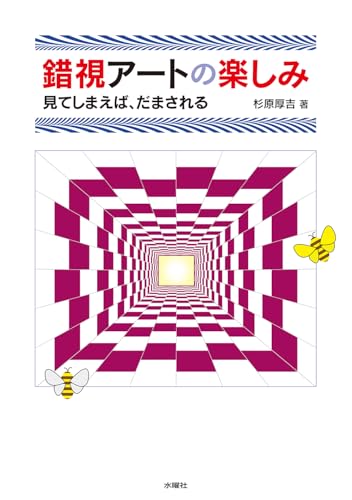

錯視について学べる本やウェブサイトはありますか?

錯視について学べる書籍は、入門者向けから専門的なものまで数多く出版されています。図版を多く用いて様々な錯視を紹介している本や、心理学的な解説に重点を置いた本などがあります。大学の先生が書いた一般向けの解説書なども参考になるでしょう。ウェブサイトでは、大学の研究室のページ(例:立命館大学 北岡明佳教授のページは有名です)や、心理学系の情報サイト、科学系のオンラインマガジンなどで、錯視の画像や解説を見つけることができます。「錯視 画像」「錯視 解説」などのキーワードで検索してみるのも良いでしょう。

錯視は病気ですか?

いいえ、基本的に錯視は病気ではありません。前述の通り、錯視は人間の視覚システムが持つ正常な特性によって引き起こされる現象であり、健康な人にも普遍的に見られます。ただし、特定の病気(例えば脳腫瘍や脳卒中など)によって、視覚の異常(見え方の歪みなど)が生じることがあります。もし、急に見え方がおかしくなったり、日常生活に支障が出るような視覚の問題を感じたりした場合は、錯視だと自己判断せず、眼科医や神経内科医など専門医に相談することが重要です。

錯視は何種類くらいありますか?

錯視の種類を正確に数え上げることは難しいです。なぜなら、新しい錯視が発見されたり、分類の仕方によって数が変わったりするためです。大きさ、色、形、動き、奥行きなど、様々な知覚の側面に関連する錯視が存在します。本記事で紹介した分類(大きさ、色・明るさ、形・歪み、動き、多義図形、不可能図形など)も一例であり、研究者によって異なる分類が用いられることもあります。重要なのは、数そのものよりも、多種多様な錯視が存在し、それぞれが人間の知覚の異なる側面を反映しているということです。

なぜ静止画が動いて見える錯視があるのですか?

静止画が動いて見える錯視(例:「蛇の回転」など)は、末梢ドリフト錯視と呼ばれる現象の一種です。この錯視が起こる正確なメカニズムはまだ完全には解明されていませんが、有力な説としては、特定の輝度(明るさ)のパターン配置が、脳の動き検出システムを誤って刺激するためだと考えられています。特に、明るい領域と暗い領域の配置が、周辺視野(中心から外れた部分)で見たときに、動きの信号を生成しやすいようです。異なる輝度に対する神経細胞の反応速度の違いなどが、この「偽りの動き」を生み出す原因となっている可能性があります。

錯視は何に役立ちますか?

錯視は様々な分野で役立てられています。前述の通り、アートやデザインの分野では、視覚的な面白さや特定の効果を生み出すために利用されます。マーケティングでは、商品の魅力を高めたり、広告で注意を引いたりするために応用されます。交通安全の分野では、ドライバーに減速を促したり、注意喚起したりするために道路標示などに活用されています。さらに、心理学や脳科学の研究においては、人間の知覚や認知の仕組みを解明するための重要な手がかりとして役立っています。このように、錯視は私たちの生活や学術研究において、多方面でその知見が活かされているのです。

まとめ

- 錯視は視覚における錯覚で、対象の客観的性質と主観的知覚のズレ。

- 錯視は目の病気ではなく、健康な人にも起こる普遍的な現象。

- 心理学、特に知覚心理学で重要な研究テーマ。

- 原因は生理学的要因(目や脳の仕組み)と心理学的要因(経験、知識)。

- 生理学的要因には網膜の特性や神経回路の働きが関与。

- 心理学的要因にはトップダウン処理、恒常性、推論が関与。

- ゲシュタルト心理学の原則(近接、類同など)も錯視理解に重要。

- 大きさの錯視にはミュラー・リヤー、ポンゾ、エビングハウス錯視などがある。

- 色・明るさの錯視にはチェッカーシャドウ錯視、マッハバンドなどがある。

- 形の錯視にはツェルナー錯視、ヘリング錯視、フレーザー錯視などがある。

- 動きの錯視には静止画が動いて見える錯視や運動残効がある。

- 多義図形(ルビンの壺など)や不可能図形(ペンローズの三角形など)も錯視の一種。

- 錯視はアート、デザイン、マーケティング、交通安全などに応用される。

- 錯視研究は人間の知覚や認知システムの解明に貢献。

- 錯視と幻覚は異なり、幻覚は刺激がないのに知覚する現象。