川辺で大きなネズミのような生き物を見かけたことはありませんか?

その正体は「ヌートリア」かもしれません。実は、ヌートリアが日本にいるのには、戦争が関係する深い理由があったのです。

本記事では、ヌートリアが日本にやってきた衝撃の理由から、なぜ野生化して問題になっているのか、その生態や被害、私たちにできることまで、詳しく解説していきます。

ヌートリアが日本に来た衝撃の理由とは?

今や日本の川辺でその姿を見かけることも珍しくなくなったヌートリア。しかし、彼らはもともと日本には存在しない動物でした。では、なぜ南米原産のヌートリアが日本にやってきたのでしょうか。その背景には、人間の都合、特に戦争が大きく関わっていました。

この章では、ヌートリアが日本に導入された驚きの理由と、その後の悲しい運命について掘り下げていきます。

- 軍の防寒着用「毛皮」目的で輸入された

- 第二次世界大戦後に需要が激減し悲劇が始まる

軍の防寒着用「毛皮」目的で輸入された

ヌートリアが本格的に日本に持ち込まれたのは、1939年(昭和14年)のことです。 当時、日本は戦争の真っただ中にあり、軍服の防寒性を高めるための毛皮が大量に必要とされていました。 ヌートリアの毛皮は、柔らかく保温性に優れていたため、軍用服の裏地として非常に重宝されたのです。

国策として飼育が奨励され、「沼狸(しょうり)」という縁起の良い名前までつけられて、日本各地で養殖ブームが起こりました。 最盛期には全国で約4万頭ものヌートリアが飼育されていたという記録も残っています。 このように、ヌートリアが日本に来た直接的な理由は、戦争における軍需品としての毛皮利用だったのです。

第二次世界大戦後に需要が激減し悲劇が始まる

しかし、1945年に戦争が終わると、ヌートリアの運命は一変します。軍服の需要がなくなり、あれほど価値のあった毛皮は一気に暴落しました。 飼育業者たちは、価値のなくなったヌートリアを飼い続けることができず、その多くが野外に放たれてしまったのです。

さらに、1950年代には一時的な毛皮ブームが再来し、再びヌートリアの飼育が流行しました。 しかし、このブームも長くは続かず、価格の暴落とともに、またしても多くのヌートリアが飼育放棄され、野生に放たれる結果となりました。 人間の都合で連れてこられ、用がなくなれば捨てられる。これが、ヌートリアが日本で野生化する悲しい歴史の始まりでした。

なぜ野生化?ヌートリアが日本中に広まった経緯

人間の手によって日本に持ち込まれ、そして捨てられたヌートリア。彼らはなぜ、日本の自然環境で見事に適応し、生息域を広げることができたのでしょうか。その背景には、ヌートリア自身の持つ驚異的な生命力と、日本の環境が彼らにとって好都合だったという側面があります。

この章では、ヌートリアが野生化し、日本全国(特に西日本)に分布を拡大していった経緯について詳しく見ていきましょう。

- 飼育放棄と逃亡が野生化の引き金に

- 驚異的な繁殖力で一気に分布を拡大

飼育放棄と逃亡が野生化の引き金に

前述の通り、ヌートリアが野生化した直接的な原因は、第二次世界大戦後の需要激減による飼育放棄です。 軍需品としての価値を失ったヌートリアは、飼育業者にとってお荷物となり、管理しきれなくなった個体が次々と野に放たれました。 また、飼育施設から逃げ出した個体も野生化の一因となったと考えられています。

本来、南米の温暖な湿地帯に生息するヌートリアにとって、日本の気候、特に西日本の温暖で流れの緩やかな河川や沼地は、非常に住みやすい環境でした。 日本には、ヌートリアのような大型の草食性半水生哺乳類がほとんどいなかったため、天敵や競合する在来種が少なく、彼らが生き延びるには好都合な条件が揃っていたのです。

驚異的な繁殖力で一気に分布を拡大

ヌートリアの分布拡大を後押しした最大の要因は、その驚異的な繁殖力にあります。 ヌートリアは年に2〜3回出産し、1度に平均5匹、多い時には9匹もの子どもを産みます。

さらに驚くべきことに、生まれた子どもは生後わずか半年ほどで性成熟し、繁殖が可能になるのです。 この高い繁殖能力により、一度定着した地域では、まさにネズミ算式に個体数が増加していきました。

飼育放棄された少数の個体から始まった野生化は、この繁殖力の高さと日本の環境への適応が相まって、急速に西日本を中心とした広い範囲へと拡大していくことになったのです。

特定外来生物ヌートリアが引き起こす深刻な問題

可愛らしい見た目とは裏腹に、野生化したヌートリアは日本の環境や農業に深刻な被害をもたらす「特定外来生物」に指定されています。 彼らの旺盛な食欲と巣穴を掘る習性が、様々な問題を引き起こしているのです。一体どのような被害が報告されているのでしょうか。

ここでは、ヌートリアが引き起こす具体的な問題点について、3つの側面に分けて解説します。

- 農業への甚大な被害

- 在来種を脅かす生態系への影響

- 生活環境への被害も

農業への甚大な被害

ヌートリアによる被害で最も深刻なのが、農業への食害です。 特に水辺を好む性質から、田んぼの若い稲は格好の標的となり、植えたばかりの苗を食べ尽くされてしまう被害が多発しています。

被害は稲だけにとどまりません。ニンジン、サツマイモ、キャベツ、大麦といった野菜類も好んで食べるため、農家にとっては非常に厄介な存在です。 全国での農業被害額は、年間で数千万円から、多い時には1億円を超える規模に達したこともあり、その深刻さがうかがえます。

在来種を脅かす生態系への影響

ヌートリアは、日本の生態系にも大きな影響を及ぼしています。彼らは水生植物を大量に食べるため、希少な在来の水草が食い尽くされ、減少してしまう事例が報告されています。 例えば、絶滅危惧種に指定されているベッコウトンボの生息地が、ヌートリアによる植生の破壊で壊滅的な被害を受けたケースもあります。

また、植物だけでなく、二枚貝などの水生生物も捕食するため、それらを餌とする他の在来生物の生活を脅かす可能性も指摘されています。 このように、本来の生態系にはいなかったヌートリアが増えることで、生物多様性が損なわれる危険性が高まっているのです。

生活環境への被害も

農業や生態系だけでなく、私たちの生活環境にも被害は及んでいます。ヌートリアは、川の土手や水田の畦(あぜ)にトンネル状の巣穴を掘る習性があります。 この巣穴は非常に長く複雑で、地盤を著しく弱めてしまいます。

その結果、大雨や洪水時に堤防が決壊するリスクを高めたり、田んぼの畦が崩れて水管理に支障をきたしたりするなど、インフラへの被害も深刻な問題となっています。 また、漁網を食い破る被害や、住宅の庭に侵入するケースも報告されており、私たちの安全な暮らしを脅かす存在にもなっているのです。

ヌートリアってどんな生き物?生態と特徴を解説

「特定外来生物」として問題視されているヌートリアですが、そもそもどのような動物なのでしょうか。一見するとカピバラにも似ていますが、その生態や特徴には大きな違いがあります。ヌートリアへの理解を深めることは、適切な対策を考える上でも重要です。

この章では、ヌートリアの見た目の特徴や生態、性格について詳しく解説します。

- 見た目はカピバラ?ヌートリアの特徴と見分け方

- 食性と生息場所

- おとなしいけど実は危険?その性格とは

見た目はカピバラ?ヌートリアの特徴と見分け方

| 特徴 | ヌートリア | カピバラ |

|---|---|---|

| 写真 |  |  |

| 体長 | 約40~60cm | 約100~135cm |

| 尻尾 | 細長く、毛が少ない | ほとんどない |

| 歯の色 | 鮮やかなオレンジ色 | 白色~黄色 |

| 野生の生息 | 日本(特に西日本)に生息 | 日本には野生で生息しない |

ヌートリアは、ネズミの仲間(齧歯類)で、大きなドブネズミといった風貌をしています。 体長は40〜60cmほどで、ネコよりも一回り大きいサイズです。 動物園で人気のカピバラと間違われることもありますが、見分けるポイントがいくつかあります。

最大の違いは体の大きさと尻尾です。カピバラは体長1mを超える世界最大の齧歯類ですが、ヌートリアはそれよりもかなり小型です。 また、ヌートリアの尻尾はネズミのように細長く、毛がほとんど生えていませんが、カピバラには尻尾がほとんどありません。

もう一つの大きな特徴は、オレンジ色をした大きな前歯です。 この歯は非常に硬く、植物をかじり取るのに適しています。後ろ足には水かきが発達しており、泳ぎが得意なことも特徴の一つです。

食性と生息場所

ヌートリアは基本的に草食性で、水辺に生える植物の葉や茎、根などを主食としています。 ヨシやヒシといった水生植物を好みますが、前述の通り、農作物も積極的に食べてしまいます。 最近では、貝類などの動物質の餌を食べる雑食化の傾向も見られるようです。

生息場所は、流れの緩やかな河川や池、沼、水路といった水辺環境です。 寒さには弱いため、日本では冬季に水面が凍結しない温暖な地域、特に東海地方以西の本州に広く分布しています。 昼間は土手に掘った巣穴などで休み、主に夜間や明け方、夕方に活発に行動する夜行性の動物です。

おとなしいけど実は危険?その性格とは

ヌートリアの性格は、基本的には温厚でおとなしいとされています。 人間を積極的に襲うようなことは稀です。しかし、それはあくまで刺激しない場合の話。

追い詰められたり、危険を感じたりすると、非常に攻撃的になり、激しく噛み付くことがあります。 その顎の力は強く、人の指を噛みちぎるほどの威力があるため、決して侮ってはいけません。 見た目が可愛らしいからといって、安易に近づいたり、触ろうとしたりするのは非常に危険な行為です。

もしヌートリアに遭遇したら?正しい対処法

川辺の散歩中や田んぼの近くで、もしヌートリアを見かけたら、どうすればよいのでしょうか。可愛らしい見た目につられて、ついやってしまいがちな行動が、かえって被害を拡大させてしまうこともあります。特定外来生物であるヌートリアへの正しい対処法を知っておくことが重要です。

ここでは、ヌートリアに遭遇した際に取るべき行動と、絶対にやってはいけないことについて解説します。

- 絶対にヌートリアに餌を与えないで!

- ヌートリアを見つけたら自治体や専門機関に連絡を!

絶対にヌートリアに餌を与えないで!

ヌートリアに遭遇した際に、最もやってはいけないのが「餌やり」です。 「かわいいから」「お腹を空かせているかも」といった善意の行動が、最悪の結果を招く可能性があります。

餌付けをすると、ヌートリアは人間を恐れなくなり、その場所に居着いてしまいます。その結果、周辺の農作物を荒らしたり、巣穴を掘って堤防を弱めたりする被害が深刻化する恐れがあります。また、餌やりによってヌートリアの栄養状態が良くなると、繁殖力が高まり、さらに個体数が増えるという悪循環に陥ります。

日本の生態系と農業、そして私たちの安全な生活を守るためにも、餌やりは絶対にやめましょう。

ヌートリアを見つけたら自治体や専門機関に連絡を!

ヌートリアを見かけた場合は、むやみに近づいたり、自分で捕獲しようとしたりせず、お住まいの自治体の担当部署(環境課や農林水産課など)に連絡してください。

ヌートリアは「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」により、許可なく捕獲、飼育、運搬、譲渡などをすることが固く禁じられています。 違反した場合は、厳しい罰則が科される可能性もあります。

自治体によっては、専門の駆除業者と連携していたり、捕獲のための罠を貸し出していたりする場合があります。被害の拡大を防ぐためにも、発見場所や日時、頭数などの情報を正確に伝え、専門家の指示に従うことが最も安全で適切な対応です。

ヌートリアにも対応している小型の害獣用のゲージトラップ自体は一般に販売されています。

ただし、ヌートリアは「鳥獣保護管理法」および「特定外来生物法」の対象動物であるため、捕獲には原則として自治体の許可や狩猟免許が必要です。 無許可で捕獲すると法律違反となり、罰せられる可能性があります。

意外と高品質?ヌートリアの毛皮の特徴と価値

第二次世界大戦中の日本では、軍需品としての毛皮の安定供給が急務でした。その中で、兵士の防寒着などに使うため、繁殖力が強く飼育が容易なヌートリアが輸入されました。その毛皮は、実は意外なほど高品質なものとして知られています。

ここでは、ヌートリアの毛皮の特徴とその価値について解説します。

- 水辺の生活に適した二層構造の毛

- 「抜き毛」加工で生まれる極上の手触り

- かつては高級毛皮の代用品として人気に

水辺の生活に適した二層構造の毛

ヌートリアの毛は、長くて硬い「刺し毛(さしげ)」と、その下に密生する短く柔らかい「綿毛(わたげ)」の二層構造になっています。

光沢のある刺し毛は水を弾いて皮膚を濡らさない防水の役割を、そして非常に密度の高い綿毛は体温を逃さない断熱材の役割を果たしており、この二重構造が彼らの半水棲生活を支えています。

「抜き毛」加工で生まれる極上の手触り

毛皮として利用する際は、表面の硬い刺し毛を一本一本丁寧に抜き、内側の柔らかい綿毛だけを残す「抜き毛(プラッキング)」という加工を施すのが一般的です。

この手間のかかる工程を経ることで、ヌートリアの毛皮は驚くほど軽量で、ビロードのように滑らかな質感に生まれ変わります。その美しい光沢と感触は、高級毛皮であるビーバーに匹敵するとも言われ、高い評価を受けていました。

かつては高級毛皮の代用品として人気に

こうして加工された高品質な毛皮は、かつてミンクやビーバーといった高級毛皮の、より手頃な価格の代用品として重宝されました。「ヌートリアミンク」という名称で流通し、コートやマフラー、帽子はもちろん、ドレスの襟や袖口の装飾にも広く利用され、多くの人々に愛用される人気素材でした。

現在では当時ほどの需要はありませんが、その魅力から今でも一部のファッションアイテムに活用されています。

ヌートリアの毛皮はどこで買える?

以外にも近場のデパート・商業施設のセレクトショップ等に出回っています。実は肌触りがよく購入したものがヌートリアの毛皮だった、ということもあります。

楽天市場などのネット通販サイトでもコートやファッション小物の取り扱いが確認できました。

ヌートリアの肉は食べられる?気になるその味とは

害獣として厄介者扱いされることが多いヌートリアですが、原産地の南米や、食文化として根付いているフランス、アメリカのルイジアナ州などでは、一般的な食材として扱われています。特にフランス料理では、高級なジビエとしてレストランで提供されることもあるほどです。

- クセがなく鶏肉やウサギ肉に似た味わい

- 唐揚げから煮込み料理まで!万能な調理法

- 【重要】野生種を食べる際の注意点

クセがなく鶏肉やウサギ肉に似た味わい

気になるその味ですが、多くの人が「鶏肉のささみや胸肉にそっくり」と評価するように、臭みやクセがほとんどない、非常に繊細で淡白な味わいが特徴です。

脂肪が少ない赤身肉で、肉質はきめ細かく柔らかいため、ジビエ特有の獣臭さが苦手な人でも食べやすい肉と言えるでしょう。ウサギ肉に近いと評されることもあります。

唐揚げから煮込み料理まで!万能な調理法

この淡白な味わいは、裏を返せばどんな調理法や味付けにも見事にマッチするということです。シンプルな塩コショウで焼くだけでも美味しく、唐揚げやカツレツなどの揚げ物にも最適です。

フランス料理のようハーブと共に赤ワインでじっくり煮込んだり、日本の郷土料理のように味噌仕立ての鍋にしたりと、その調理法の幅広さは計り知れません。

【重要】野生種を食べる際の注意点

日本に生息するヌートリアは野生動物であり、どのような病原性大腸菌やジアルジアなどの寄生虫を持っているか分かりません。もし食べる機会があっても、絶対に生や半生で食べるのは避けてください。

食中毒などを防ぐためにも、中心部の温度が75℃以上になるように、時間をかけてじっくりと加熱することが鉄則です。安全に美味しくいただくための、最も重要なルールです。

よくある質問

ここでは、ヌートリアに関して多くの人が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

ヌートリアは日本にいつ来たのですか?

本格的に日本に輸入されたのは1939年(昭和14年)頃です。 第二次世界大戦中に、軍服の裏地などに使う毛皮を採る目的で、国策としてフランスなどから持ち込まれました。

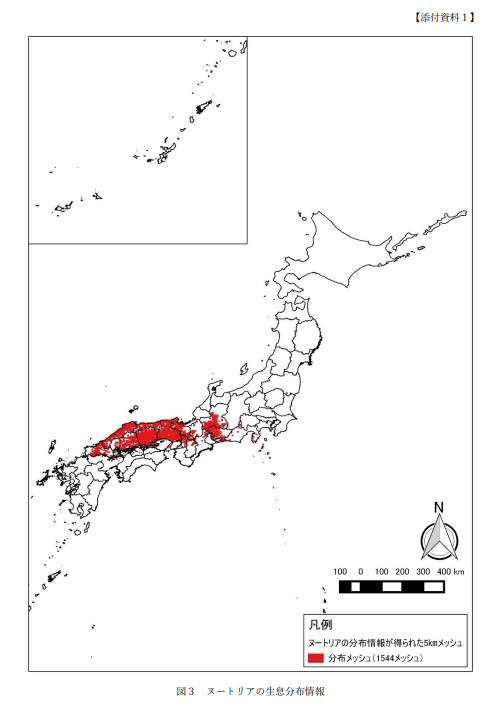

ヌートリアはどこにいますか?

主に静岡県以西の本州に広く生息しています。

特に、岡山県、広島県、兵庫県、京都府、大阪府、岐阜県、愛知県などの東海・近畿・中国地方で多く確認されています。 流れの緩やかな河川や池、沼、水路などの水辺を好んで生息地とします。

調査時期が2018年と少し古いですが、環境省によるヌートリアの生息分布図は以下のようになっています。

ヌートリアは食べられますか?

はい、食べられます。

原産地の南米や、導入されたフランス、中国などでは食用にされている地域もあります。 戦時中の日本では、毛皮だけでなく食用としても養殖されていました。

食味はイノシシに似ているとも言われますが、野生のヌートリアは寄生虫を持っている可能性があるため、食べる際には十分な加熱が必要です。

ヌートリアの天敵は日本にいますか?

成獣のヌートリアには、日本に明確な天敵はほとんどいません。

大型であるため、在来の肉食動物に襲われることは稀です。これが、ヌートリアが日本で容易に個体数を増やした一因と考えられています。 ただし、幼獣はタカやキツネ、大型の魚類などに捕食される可能性はあります。

ヌートリアは害獣ですか?

はい、日本では害獣とみなされています。 農作物を食い荒らす被害や、巣穴を掘ることによる堤防や畦の破壊、在来の生態系への悪影響など、様々な問題を引き起こすためです。 そのため、「特定外来生物」に指定され、防除(駆除)の対象となっています。

>> 特定外来生物ヌートリアが引き起こす深刻な問題

ヌートリアは、国際自然保護連合(IUCN)の種の保全委員会により、人間の生活域や他の動植物への影響が大きい外来種生物として「世界の侵略的外来種ワースト100」に選定されています。

ヌートリアを飼育することはできますか?

いいえ、原則として飼育することはできません。 ヌートリアは「特定外来生物」に指定されているため、外来生物法に基づき、学術研究や教育、展示などの特別な目的で国の許可を得た場合を除き、一般家庭での愛玩目的での飼育、保管、運搬は法律で禁止されています。

ヌートリアの食べ物は何?

ヌートリアは基本的に草食性で、水辺に生える植物の葉や茎、根などを主食としますが、貝類や動物性の餌を食べるといった雑食性もみられます。

農作物も食べるために日本では「特定外来生物」に指定され、害獣とみなされています。

ヌートリアを捕獲したら報奨金がもらえる?

いいえ、一般の方が捕獲した場合は報奨金はもらえません。

ヌートリアは「鳥獣保護管理法」および「特定外来生物法」の対象動物であるため、捕獲には原則として自治体の許可や狩猟免許が必要です。 無許可で捕獲すると法律違反となり、罰せられる可能性があります。

まとめ

- ヌートリアは元々南米原産の動物です。

- 日本に来た理由は軍服用の毛皮目的でした。

- 1939年頃に本格的に輸入が始まりました。

- 戦後、毛皮の需要がなくなり野生に放たれました。

- 1950年代の毛皮ブーム後も再び放棄されました。

- 高い繁殖力で西日本を中心に分布を拡大しました。

- 年に2~3回、一度に平均5匹の子を産みます。

- 稲や野菜を食い荒らす農業被害が深刻です。

- 巣穴を掘り堤防や畦を破壊する被害もあります。

- 在来の水生植物を食べ生態系に影響を与えます。

- 特定外来生物に指定され、駆除の対象です。

- カピバラより小さく、細長い尻尾が特徴です。

- オレンジ色の大きな前歯を持っています。

- 見かけても絶対に餌を与えてはいけません。

- 発見したら自治体に連絡するのが正しい対処法です。