「部屋がモノであふれていて、どうにかしたい…」「片付けたいのに、もったいなくて捨てられない…」そんな悩みを抱えていませんか?もしかしたら、あなたも多くの人と同じように、モノに振り回される生活を送っているのかもしれません。そんな悩みを解決する鍵となるのが、やましたひでこさん提唱の「断捨離」です。

本記事では、単なる片付け術ではない、断捨離の本当の意味から、初心者でも今日から始められる具体的なやり方、そして多くの人が経験する驚きの効果まで、詳しく解説していきます。この記事を読めば、あなたもモノへの執着から解放され、心軽やかな毎日を手に入れる第一歩を踏み出せるはずです。

やましたひでこが提唱する「断捨離」の本当の意味

「断捨離」という言葉は広く知られるようになりましたが、その本当の意味を理解している人は意外と少ないかもしれません。やましたひでこさんの提唱する断捨離は、単にモノを捨てる行為ではありません。それは、モノとの関係性を見つめ直し、自分自身と向き合うための「行法哲学」なのです。 ここでは、その奥深い意味を掘り下げていきましょう。

- 断捨離は単なる片付け術ではない

- 「断」「捨」「離」それぞれの意味

- 主役は「モノ」ではなく「自分」

断捨離は単なる片付け術ではない

多くの人が断捨離を「部屋をきれいにするための片付けテクニック」と捉えがちですが、それは断捨離の一側面に過ぎません。やましたひでこさんによれば、断捨離はヨガの行法哲学である「断行(だんぎょう)」「捨行(しゃぎょう)」「離行(りぎょう)」から着想を得たものです。 つまり、不要なモノを断ち、捨てることを通じて、モノへの執着から離れ、身軽で快適な人生を手に入れることを目指す考え方なのです。

部屋の状態は、そこに住む人の心の状態を映し出す鏡とも言われます。モノが散らかった部屋は、心の中が混乱している証拠かもしれません。断捨離は、物理的な空間を整えることで、心の中も整理し、より良い人生を創造していくための実践的な方法論と言えるでしょう。

「断」「捨」「離」それぞれの意味

断捨離は、3つの漢字で構成されており、それぞれに深い意味が込められています。

- 断:入ってくる不要なモノを断つ

これは、新しくモノを家に入れる際に、本当に必要かどうかを吟味するステップです。「安いから」「限定品だから」といった理由で安易にモノを増やさない意識が重要になります。 - 捨:家にずっとある不要なモノを捨てる

これは、今あるモノと向き合い、自分にとって不要になったモノを手放すステップです。過去への執着や未来への不安から解放されるための重要なプロセスです。 - 離:モノへの執着から離れる

「断」と「捨」を繰り返すことで、モノに執着しない、自由で自在な心の状態を手に入れることを目指します。モノに振り回されるのではなく、自分がモノをコントロールする感覚です。

この3つのステップを繰り返すことで、単に部屋が片付くだけでなく、心も軽やかになっていくのです。

主役は「モノ」ではなく「自分」

断捨離の最も重要なポイントは、モノを主役にするのではなく、「自分」を主役にするという視点です。従来の片付け術では、「このモノはまだ使えるか?」というモノ軸で判断しがちでした。しかし、断捨離では「このモノは“今の自分”にふさわしいか?」という自分軸で判断します。

たとえ高価なブランド品であっても、今の自分が使っていなければ、それは不要なモノかもしれません。逆に、他人から見ればガラクタでも、今の自分を心地よくさせてくれるなら、それは必要なモノです。この「自分軸」と「時間軸(今)」を基準にモノを選び抜くことで、自分にとって本当に大切なモノだけが残ります。 その結果、自分自身の価値観が明確になり、自己肯定感も高まっていくのです。

【初心者向け】やましたひでこの断捨離の基本的なやり方3ステップ

断捨離の哲学は奥深いものですが、実践する方法は驚くほどシンプルです。難しく考えすぎず、まずは小さな一歩から始めてみませんか?ここでは、初心者の方が今日からすぐに取り組める、やましたひでこさん流の断捨離の基本的な進め方を3つのステップでご紹介します。

- ステップ1:現状把握 – まずは家の中を見渡す

- ステップ2:「要・不要」ではなく「要・適・快」で判断する

- ステップ3:小さな場所から始める

ステップ1:現状把握 – まずは家の中を見渡す

断捨離を始める前に、まずは家全体を客観的に眺めてみましょう。どこに、どんなモノが、どれくらいあるのか。クローゼット、引き出し、棚の上など、普段あまり意識していない場所も見てみてください。この時、「片付けなきゃ」と焦る必要はありません。ただ、「自分はこんなに多くのモノに囲まれて暮らしていたのか」という事実を認識することが第一歩です。

写真に撮ってみるのもおすすめです。客観的に自分の部屋を見ることで、問題点がより明確になります。この現状把握が、これからの断捨離のモチベーションに繋がります。

ステップ2:「要・不要」ではなく「要・適・快」で判断する

モノを捨てるか残すか判断する際、多くの人が「いる・いらない」の二択で悩みます。しかし、やましたひでこさんの断捨離では、判断基準が少し異なります。それは「要・適・快(よう・てき・かい)」という考え方です。

- 要:今の自分に必要か?

- 適:今の自分にふさわしいか?(サイズ、デザインなど)

- 快:使っていて心地よいか?気分が上がるか?

この3つの視点でモノと向き合ってみてください。「いつか使うかも」という未来への不安や、「高かったから」という過去への執着ではなく、「今の自分」を軸に判断することが大切です。この基準を持つことで、迷いが減り、スムーズに取捨選択ができるようになります。

ステップ3:小さな場所から始める

いざ断捨離を始めようと意気込んでも、いきなり家全体をやろうとすると、途中で挫折してしまう可能性が高いです。 そこでおすすめなのが、「小さな場所」から始めること。 例えば、以下のような場所から手をつけてみましょう。

- お財布の中

- ポーチの中身

- 引き出し1段だけ

- 本棚の1段だけ

まずは15分だけと時間を区切ってやってみるのも良い方法です。 小さな成功体験を積み重ねることで、「私にもできる!」という自信がつき、次のステップに進む意欲が湧いてきます。 明らかにゴミだとわかるもの、例えば期限切れの試供品やレシートなどから捨てていくと、抵抗なく始められますよ。

断捨離で得られる驚きの効果とは?人生が変わるメリット5選

やましたひでこさんの断捨離を実践すると、部屋がスッキリするだけでなく、人生そのものに素晴らしい変化が訪れると言われています。 モノを厳選するプロセスを通じて、自分自身と向き合うことで、心や生活の質が向上するのです。ここでは、多くの人が実感している断捨離の驚くべき効果を5つご紹介します。

- 時間の余裕が生まれる

- お金の無駄遣いが減る

- 心が軽くなり、ストレスが減る

- 人間関係が良好になる

- 自己肯定感が高まる

時間の余裕が生まれる

モノが少ないと、探し物をする時間が劇的に減ります。 「あれ、どこに置いたっけ?」と部屋中を探し回る時間は、実は大きなストレスであり、貴重な時間の無駄遣いです。断捨離によって持ち物が厳選され、定位置が決まると、必要なモノをサッと取り出せるようになります。

また、掃除も格段に楽になります。 床にモノがなければ掃除機をかけるのも一瞬ですし、棚の上のモノが少なければ拭き掃除も簡単です。このように、日々の家事にかかる時間が短縮され、自分の趣味や好きなことに使える時間が増えるのです。

お金の無駄遣いが減る

断捨離を始めると、自分の持ち物をすべて把握できるようになります。その結果、「同じような服を持っていた」「まだストックがあったのに買ってしまった」といった無駄な買い物がなくなります。

さらに、モノを一つひとつ吟味する過程で、自分にとって本当に必要なモノは何かという価値観が明確になります。 そのため、衝動買いや「安いから」という理由での買い物が減り、本当に気に入った、質の良いモノだけを選ぶようになります。結果として、自然とお金が貯まりやすくなるのです。

心が軽くなり、ストレスが減る

ごちゃごちゃした空間は、無意識のうちに私たちの脳を疲れさせ、ストレスの原因になります。 視界に入る情報量が多すぎると、集中力が散漫になり、イライラしやすくなるのです。断捨離で部屋がスッキリと片付くと、視覚的なノイズが減り、心が穏やかになります。

「片付けなければ」というプレッシャーから解放されることも、大きなメリットです。 空間に余白が生まれると、心にも余裕が生まれ、リラックスして過ごせる時間が増えるでしょう。

人間関係が良好になる

意外に思われるかもしれませんが、断捨離は人間関係にも良い影響を与えます。 モノへの執着を手放す練習をすることで、人に対する執着や不要な見栄、義理なども手放せるようになるからです。

例えば、行きたくない飲み会に誘われても、自分の気持ちを優先して断れるようになったり、苦手な人との関係に悩まなくなったりします。自分にとって本当に大切な人間関係だけを大事にできるようになり、ストレスのない、心地よい付き合いが増えていくのです。

自己肯定感が高まる

断捨離は、「自分軸」でモノを選び抜く作業の繰り返しです。 「私にとって、これは必要か?」「これを使うと、私は心地よいか?」と自問自答を続けるうちに、自分の価値観や好みがはっきりと分かってきます。

自分で選び、自分で決めるという経験を積み重ねることで、「自分で自分の人生をコントロールしている」という感覚が芽生え、自信につながります。 不要なモノと一緒に、過去の失敗やコンプレックスといったネガティブな感情も手放すことができ、自己肯定感が高まっていくのです。

なぜ?断捨離がうまくいかない・挫折する人の特徴と解決策

「断捨離に挑戦したけど、途中で挫折してしまった」「モノが捨てられなくて、ちっとも進まない」そんな経験はありませんか?断捨離がうまくいかないのには、いくつかの共通した原因があります。 ここでは、挫折しがちな人の特徴とその解決策を探り、今度こそ成功させるためのヒントをお伝えします。

- 「もったいない」という気持ちが捨てられない

- 一度に完璧を目指しすぎる

- 家族の協力が得られない

- モノとの向き合い方が分からない

「もったいない」という気持ちが捨てられない

多くの人が断捨離でつまずく最大の壁が「もったいない」という感情です。 「まだ使えるのに」「高かったのに」と思うと、なかなか手放せませんよね。しかし、やましたひでこさんは、使われずにしまい込まれているモノこそが「もったいない」状態だと指摘します。

解決策:

この感情を乗り越えるには、視点を変えることが重要です。モノの価値は「使えるかどうか」ではなく、「今の自分が使っているかどうか」で判断しましょう。もし自分で使うのに抵抗があるなら、リサイクルショップに売る、フリマアプリに出品する、寄付するなど、「捨てる」以外の方法を考えるのも一つの手です。誰かに使ってもらえると思えば、罪悪感が和らぎ、手放しやすくなります。

一度に完璧を目指しすぎる

「よし、やるぞ!」と意気込んで、家中を一度に片付けようとするのは、挫折の典型的なパターンです。 モノの多さに圧倒され、途中で疲れてしまい、結局散らかったまま…なんてことになりかねません。断捨離は体力も判断力も使う、想像以上にハードな作業です。

解決策:

完璧主義を手放し、「今日は引き出し1つだけ」「15分だけ」というように、ハードルを下げて始めましょう。 小さなスペースでも片付けば、達成感が得られ、次のモチベーションにつながります。断捨離は一日で終わらせるイベントではなく、継続していく習慣です。自分のペースで、無理なく続けることが成功のコツです。

家族の協力が得られない

自分は断捨離をしたいのに、家族が「捨てないで!」と反対したり、モノを増やしてきたりすると、なかなか進みません。 特に、家族の共有スペースや、家族のモノを勝手に処分してしまうと、トラブルの原因になります。

解決策:

まず大前提として、他人のモノは勝手に捨ててはいけません。 まずは自分のモノだけ、自分のスペースだけを徹底的に断捨離しましょう。あなたがスッキリとした空間でご機嫌に過ごしている姿を見れば、家族の意識も少しずつ変わってくるかもしれません。断捨離の目的が「心地よい空間で、みんなで楽しく暮らすこと」であることを伝え、一方的に進めるのではなく、協力をお願いする姿勢が大切です。

モノとの向き合い方が分からない

思い出の品や人からの貰い物など、感情的な価値を持つモノは、捨てるかどうかの判断が特に難しいものです。 「これを捨てたら、思い出まで消えてしまう気がする」「くれた人に申し訳ない」と感じて、手が止まってしまいます。

解決策:

すぐに判断できないモノは、無理に捨てなくても大丈夫です。「保留ボックス」を用意し、一時的にそこに入れておきましょう。 そして、数ヶ月後など、期間を決めて見直します。時間が経つと、冷静な判断ができるようになっていることが多いです。また、写真に撮ってデータとして残すのも良い方法です。モノ自体は手放しても、大切な思い出は心の中に残ります。モノと感情を切り離して考える練習をしてみましょう。

やましたひでこの断捨離とこんまりメソッドの違いを比較

片付けの世界で二大巨頭ともいえる、やましたひでこさんの「断捨離」と、近藤麻理恵(こんまり)さんの「こんまりメソッド」。どちらも世界的に有名ですが、そのアプローチには明確な違いがあります。どちらが自分に合っているのかを知るために、それぞれの特徴を比較してみましょう。

- 思想・哲学の違い

- モノを選ぶ基準の違い

- 片付ける順番の違い

- どちらが自分に合っている?

思想・哲学の違い

まず、根底にある思想が異なります。

やましたひでこの「断捨離」:

前述の通り、ヨガの行法哲学がベースにあります。 主役はあくまで「自分」であり、モノとの関係性を見直し、不要な執着を手放すことで、ごきげんな人生を送ることを目指す「自己探求のメソッド」です。 日々の暮らしの中で継続的に実践していく「引き算の美学」とも言えます。

こんまりメソッド:

神社の巫女経験などから着想を得た、日本古来のアニミズム(すべてのモノに霊が宿るという考え)が根底にあります。モノに感謝して手放すという考え方が特徴的です。「一度片づけたら、二度と散らからない」状態を目指す、短期集中型の「お祭り」のような片付けです。

モノを選ぶ基準の違い

モノを手元に残すかどうかの判断基準も、両者で大きく異なります。

やましたひでこの「断捨離」:

基準は「自分軸」と「時間軸(今)」です。「このモノは、今の自分に必要か、ふさわしいか、心地よいか?」と問いかけます。あくまでも、現在の自分にとっての価値で判断します。

こんまりメソッド:

基準は「ときめくかどうか」です。一つひとつのモノを手に取り、「触れた瞬間に、キュンとするか、ときめきを感じるか」で判断します。残すモノを選ぶ「ポジティブな選択」を重視します。

片付ける順番の違い

片付けを進める順番にも、それぞれ独自の方法があります。

やましたひでこの「断捨離」:

特に厳密な順番の決まりはありませんが、「小さな場所」や「明らかに不要なモノ」から始めることを推奨しています。 日常生活の中で無理なく続けられることを重視し、徐々に範囲を広げていくスタイルです。

こんまりメソッド:

「衣類→本類→書類→小物類→思い出品」という厳密なカテゴリー順で片付けることを徹底します。これは、判断しやすいモノから始め、徐々に難易度を上げていくことで、片付けの判断力を養うためです。

どちらが自分に合っている?

どちらのメソッドが優れているということではありません。あなたの性格やライフスタイルによって、向き不向きがあります。

やましたひでこの「断捨離」がおすすめな人:

- モノを捨てることに罪悪感がある人

- 自分の内面と向き合い、人生を変えたいと考えている人

- 毎日少しずつ、自分のペースで進めたい人

- なぜモノが増えるのか、根本的な原因から解決したい人

こんまりメソッドがおすすめな人:

- 短期間で一気に部屋を片付けたい人

- お祭りのように、イベントとして片付けを楽しみたい人

- 感覚的、直感的にモノを選びたい人

- ポジティブな気持ちで片付けを進めたい人

両方の良いところを取り入れて、自分流にアレンジするのも良いでしょう。まずはそれぞれの考え方を知り、自分にしっくりくる方法を試してみてください。

もっと深く知りたい方へ!やましたひでこの断捨離関連情報

断捨離の基本的な考え方ややり方を理解したら、さらに深く学びたくなるかもしれません。やましたひでこさんは、書籍や公式サイト、セミナーなど、様々な形で断捨離の魅力を発信しています。ここでは、あなたの断捨離ライフをさらに充実させるための情報源をご紹介します。

- おすすめの書籍紹介

- 公式サイト・SNS情報

- 断捨離トレーナーの講座やセミナー

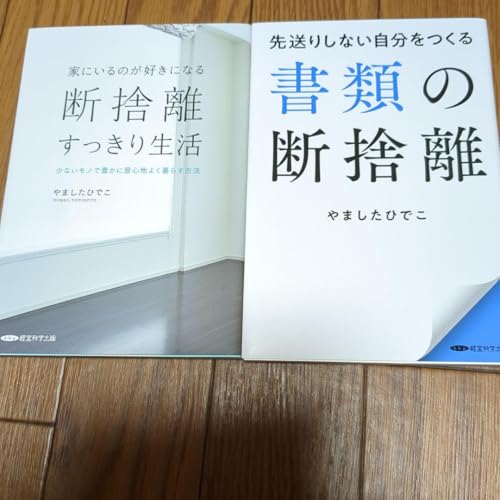

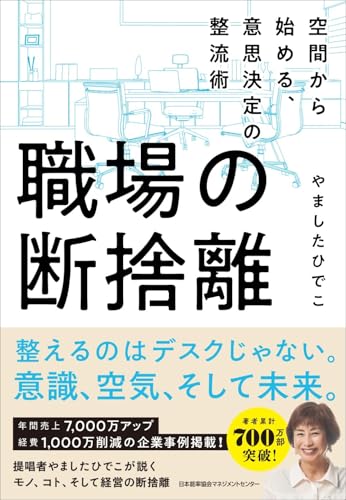

おすすめの書籍紹介

やましたひでこさんの著書は数多く出版されており、それぞれ異なる切り口で断捨離を解説しています。 まずは、基本となる一冊から読んでみるのがおすすめです。

『新・片づけ術 断捨離』(マガジンハウス)

断捨離ブームの火付け役となった最初の著作の改訂版です。 断捨離という言葉の由来から、基本的な考え方、具体的な実践方法までが網羅されており、「断捨離とは何か」を知るための入門書として最適です。やましたさんの語りかけるような文章で、セミナーを受けているかのように理解が深まります。

『人生を変える断捨離』(ダイヤモンド社)

片付けの実践的な方法だけでなく、断捨離がもたらす心の変化や人生への影響に焦点を当てた一冊。モノを手放すことで、いかに思考や人間関係、そして人生そのものが好転していくかが、多くの事例と共に紹介されています。断捨離の哲学的な側面に興味がある方におすすめです。

その他にも、洋服、キッチン、人間関係など、テーマに特化した書籍も多数ありますので、ご自身の悩みに合わせて選んでみてください。

公式サイト・SNS情報

やましたひでこさんの最新情報や、日々の気づきに触れたいなら、公式サイトやSNSをチェックするのが一番です。

やましたひでこ公式サイト「断捨離®」:

やましたさんの活動に関する最新情報、ブログ、イベント告知などが掲載されています。 無料のメールマガジンに登録すると、断捨離を続けるためのヒントや心に響くメッセージが定期的に届き、モチベーション維持に役立ちます。

公式SNS(Instagram, YouTubeなど):

Instagramでは、日々の暮らしの中での断捨離のヒントや、美しい空間の写真が投稿されています。YouTubeチャンネル「やましたひでこ断捨離®︎公式チャンネル」では、やましたさん自身が断捨離について語る動画や、実際の片付けサポートの様子などを見ることができます。 活字だけでは伝わりにくい、やましたさんの人柄や断捨離の空気感を直接感じられるでしょう。

断捨離トレーナーの講座やセミナー

一人で断捨離を進めるのが難しい、専門家から直接アドバイスを受けたいという方には、公認の「断捨離トレーナー」が開催する講座やセミナーがおすすめです。

断捨離トレーナーは、やましたひでこさんから直接指導を受け、認定された断捨離の専門家です。日本全国、そして海外にもトレーナーがおり、それぞれが地域に根差した活動をしています。

入門講座から、特定のテーマに絞ったワークショップ、自宅に来てサポートしてくれる訪問サービスまで、様々なプログラムが用意されています。 同じ悩みを持つ仲間と出会えることも、セミナーに参加する大きなメリットです。公式サイトで、お住まいの地域のトレーナーを探してみてはいかがでしょうか。

よくある質問

ここでは、やましたひでこの断捨離に関して、多くの人が抱く疑問にお答えします。

断捨離で後悔しないためにはどうすればいいですか?

断捨離で後悔する主な理由は「勢いで捨ててしまった」「後から必要になった」「価値のあるものだった」などです。 後悔しないためには、いくつかのコツがあります。まず、捨てることを目的にしないこと。 そして、一度にすべてを片付けようとせず、時間と心に余裕を持って取り組むことが大切です。 判断に迷うモノは無理に捨てず、「保留ボックス」に入れて一定期間寝かせるのがおすすめです。 特に、写真や手紙などの思い出の品、再発行できない重要書類は、慎重に判断しましょう。

家族のものを勝手に捨ててもいいですか?

絶対にやめましょう。たとえ家族であっても、他人の所有物を無断で処分することはトラブルの元です。 断捨離の基本は、まず自分のモノから始めることです。あなたが自分のスペースを片付け、スッキリとした空間で快適に過ごす姿を見せることで、家族の意識も自然と変わっていく可能性があります。家族のモノについては、断捨離の考え方を共有し、協力をお願いする形で進めるのが理想的です。

断捨離に終わりはありますか?

こんまりメソッドが「一度やれば終わるお祭り」であるのに対し、やましたひでこさんの断捨離は「終わりなき日々の実践」と捉えられています。なぜなら、私たちの生活は常に変化し、その時々で必要なモノ、ふさわしいモノも変わっていくからです。断捨離は、モノの新陳代謝を促し、常に自分にとって最適な状態を保つための習慣です。一度大きな断捨離を終えた後も、定期的に持ち物を見直すことで、リバウンドを防ぎ、快適な空間を維持することができます。

やましたひでこさんの最新情報を知りたいです。

やましたひでこさんの最新情報は、公式サイト「断捨離®」で確認するのが最も確実です。 公式サイトでは、ブログの更新、メディア出演情報、講演会やセミナーのスケジュールなどが随時告知されています。また、YouTubeチャンネルやInstagramなどの公式SNSでも、最新の活動やメッセージが発信されていますので、フォローしておくことをおすすめします。

断捨離をすると運気が上がると聞きましたが本当ですか?

科学的な根拠はありませんが、多くの人が断捨離による運気アップの効果を実感しています。 風水では、モノが滞ると気の流れが悪くなり、運気が停滞すると考えられています。 断捨離で不要なモノを手放し、空間を整えることで、良い気が流れ込むようになると言われています。また、部屋がスッキリすると心に余裕が生まれ、前向きな行動が取れるようになります。 その結果、仕事や人間関係が好転し、それを「運気が上がった」と感じるのかもしれません。

まとめ

- やましたひでこの断捨離は単なる片付け術ではない。

- モノとの関係性を見つめ直す「行法哲学」である。

- 「断」「捨」「離」で不要な執着を手放す。

- 主役は「モノ」ではなく「今の自分」である。

- やり方は「現状把握」「要・適・快」「小さな場所から」が基本。

- 効果として時間の余裕や金銭的な節約が生まれる。

- ストレス軽減や人間関係の改善も期待できる。

- 自己肯定感が高まり、人生が好転するきっかけになる。

- 挫折の原因は「もったいない」「完璧主義」「家族の反対」など。

- 挫折しないコツは、ハードルを下げて自分のペースで進めること。

- 判断に迷うモノは「保留ボックス」を活用する。

- こんまりメソッドとは思想や基準、進め方が異なる。

- 断捨離は自分と向き合い、人生を考える継続的な実践である。

- 書籍や公式サイト、セミナーでさらに学びを深められる。

- 断捨離はモノだけでなく、心も整理し人生を豊かにする。